公元前 3 世紀,羅馬人入侵希臘。在阿基米德(Archimedes)人生的最後兩年裡(公元前 214 年至公元前 212 年),羅馬人開始圍攻他所生活的城市敘拉古(Syracuse)。阿基米德有很多戰爭武器方面的發明,其中有兩項在這次抵禦圍攻的戰鬥中發揮了重要的作用,曾經一度擊敗羅馬艦隊。其中一個是阿基米德死亡射線,它利用銅鏡來聚集太陽光並將焦點投射在敵方戰艦上,令木質戰船失火(但是關於這項發明的傳說在今天備受爭議,很多人嘗試重現它的設計卻並不成功,這引起人們對其可行性的質疑,包括《流言終結者》)。另外一個是阿基米德鐵爪,將一隻巨型鐵爪從城牆上投入水下,用它來勾住靠近的船隻,然後利用杠杆原理將戰船掀翻。

不過最後羅馬人還是攻陷了敘拉古,據說羅馬的將軍早就注意到了阿基米德的才智,並想為己所用,他給士兵的命令僅僅是抓捕阿基米德。阿基米德由於過於沉迷於數學研究,他並不知道自己的城市已經陷落。當羅馬士兵衝進他的住所時,他正在解一道數學題,他當時很專注,對於士兵的打擾火冒三丈,而在言語上衝撞了他們,於是這些士兵一怒之下,便不顧軍令,當场將其誅殺,當時他已 70 歲高齡。

阿基米德的作品之所以能夠流傳於後世,得益於一本被後人整理並倖存下來的羊皮紙書。下面照片展示的這本書是在公元 10 世紀被製作出來的,歷史學家認為這個文獻中展示的版本是基於伊西多爾(Isidore of Miletus,他就是位於現今伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂的設計者)在公元 6 世紀收集整理和編撰的版本。公元 13 世紀,在一座東正教的修道院裡,僧侶將這部書的原文抹去(大概是因為羊皮紙造價昂貴,比較稀有),在清除掉原文的羊皮紙上重新書寫祈禱經文,但是被覆蓋的原文仍然依稀可辨。一直到 19 世紀,才有學者陸陸續續注意到羊皮紙上模糊的原文是古希臘文並帶有數學公式,它可能是更具有歷史價值的文獻。20 世紀由於兩次世界大戰這本書幾經輾轉,曾經一度消失於人們的視野之中,最後,直到差不多距今 20 年前,科學家們才用 X 射線來恢復羊皮紙上最初的文字。

不論當時的基督教僧侶們有何樣的藉口或理由,我也絲毫不關心今天的基督徒又將如何巧舌如簧地編織藉口來合理化他們的行為,這段看起來瑣碎的歷史趣聞都揭示了在古代歐洲延續了 1000 多年的普遍存在的對於知識的價值判斷,而這個判斷背後透露著無知。縱使有 1400 年前的科技在戰爭中的實力的前車之鑒,縱然有切實的證據表明科技具有改造自然的力量並能帶來巨大利益,但在當時,歐洲人普遍的觀念依然是:向神明祈禱,顯然重要於科學研究實踐。而擺在我們眼前的問題是,這種無知不僅存在於 800 年前,也依然頑強且廣泛地存在於今天的人類社會,這便是為什麼我要寫這篇文章。

有一部 2003 年拍攝的紀錄片介紹了這部羊皮紙書最終被發現的故事。阿基米德在他的著作裡並非僅僅解釋了他的數學結論,他也詳細描述了思考這些問題時的心理過程。而他在解決一些幾何學問題時,所使用的思維方法使他已經非常接近於發明微積分。在這部紀錄片裡,一位受訪的美國濱州大學教授做了一個假設,如果這一部羊皮紙書沒有在 13 世紀的時候被基督教僧侶抹去原文內容,那麼他的思想很有可能會在文藝復興初期被當時的數學家發現,於是微積分也就不用等到 17 世紀由牛頓來發明了。微積分是一個非常重要的數學發展,它是所有其他自然學科和工程學能夠成立的基礎,而如果阿基米德的數學思想能夠在文藝復興初期被發現,微積分出現的年代便可能被提前至少 200 年。換言之,我們今天將會具有的科學水平,應該等同於 200 年後的,這樣一個簡單的假設,可能導致的結論——用這位教授的話說——我們今天可能已經殖民火星。但是我想把這個假設作得更徹底一些,如果我們人類歷史上根本沒有基督教出現,那也許甚至不用等到文藝復興初期(14 世紀)。

迷信並不僅僅是古代人的專屬,今天的人依然廣泛的持有各式各樣的迷信,而且即使人類社會再走過 20 個世紀,在 4021 年的今天,即使那時候人類已經殖民其他星系,依然會有人持有各種形式的迷信,只不過其內容可能會與今天不同,但是這種迷信背後的認知誤區卻是亙古不變的,因為它源自人類自身的心理機制。另一方面,對於迷信的批評與揶揄,也並非僅僅是眼下這個所謂的科學時代獨有,在 2500 年前的古希臘,已經有一些哲學家屢試不爽,比如赫拉克利特對當時希臘盛行的酒神節傳統嗤之以鼻。在色諾芬尼(Xenophanes)倖存至今的殘篇裡,包含了關於人類宗教的如下討論:

人類依據自己的形象,創造了他們心中的神明。埃塞俄比亞人認為他們的神是黑人,並且鼻樑塌陷;色雷斯人則認為他們的神明有藍色的眼睛和紅色的頭髮。如果牛、馬和獅子有手,並且它們也能夠用手繪畫,以及能夠像人一樣製作各種器物,那麼牛的神明會長得像一頭牛,馬的神明會像一匹馬,每一個物種的神明都會和它們自身長得很相像……

我們面臨的這個問題,從表面來看是:迷信與科學之間的界限終究在哪裡?兩者的差距是什麼?但如果進入到更深的層面,這個問題可以被還原為:我們在生活之中所形成的對於各種事物的觀念,與真實有效的關於外在世界的知識,這兩者之間的區別究竟是什麼?

在人類認知的本質方面,古希臘哲學家裡已經有很多人給出了非常深刻獨到的見解,而且每個人的想法也各有不同,於是他們加起來構成一個非常有趣的譜系。

人類有記載的歷史上的第一位哲學家泰勒斯(Thales)首先將自然現象與神話和宗教信仰區分開來,他認為大自然遵循著一定的法則運轉,而這些法則是可以通過智慧活動去理解的,對於自然現象的解釋,並不一定總要依靠神明。比如他認為尼羅河一年一度的氾濫是由於季風導致的,而不是尼羅河河神。

色諾芬尼則是第一個將信仰(Belief)和知識(Knowledge)這兩個概念進行區分的人,信仰在這裡其實等同於觀點(Opinion)、想法(View),知識必然表現為觀點,但並不是所有觀點都是知識。關於真理,他不認為存在有能夠界定真理的標準,所以關於我們所能獲得的知識究竟是不是真理,我們是永遠沒有辦法得到百分之百的確定性的。當然我們還是可以知曉一些事情,但是不會是絕對意義上的透徹的明瞭。此外,他還認為,儘可能廣泛和多樣性的客觀證據是唯一能夠用來驗證我們的知識是否正確的標準。

巴門尼德(Parmenides)應該是第一個建立知識論的哲學家,因為他是第一個系統化區分知識與觀念的人,他認為在生命有限的人類所能產生的想法之中,不可能有真理存在。

阿那克薩哥拉(Anaxagoras)首先注意到了人類的感官信息不可靠的問題。最早提出原子說的德謨克利特(Democritus)也認同這個觀點,他認為,由於通過感官獲得的知覺總是主觀的,想要獲得真知很難,人和動物對同一事物的感知不同,甚至不同的人對同一事物的感知也不同,但他的看法不是很悲觀,他認為感官信息固然不可靠,但是可以通過智慧對其進行分析,這樣我們依然還是可以接近真知的。

普羅泰戈拉(Protagoras)則持有相反意見,他是一個相對論者,他認為沒有絕對的真理,真理永遠是相對地存在著,不同人對同一個客觀事物產生不同的感知,而他們由其各自的感知所得出的主觀結論都是真理。他有一句名言經常被引用來概括他的這種相對主義的論調,那就是:“人是萬物的尺度,是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度”。美國的實用主義哲學的核心就源自普羅泰戈拉的相對主義。德莫克利特認為普羅泰戈拉這種不承認終極真理的存在,實際上是一種非常非常消極的不可知論。不過德莫克利特本人也面對著一個攻詰,就是既然感官知覺的信息完全不可靠,那麼理性不論如何對它進行加工,最終也很難得到有效的知識。

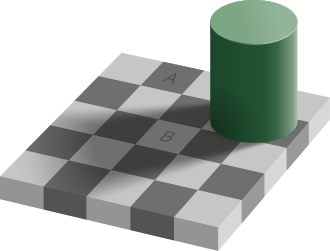

從這裡開始,我們將會頻繁地在古希臘哲學裡看到對於感官信息的質疑和否定。這到底是指什麼呢?古希臘哲學家在討論這個話題時,比較常見的一個舉例是:一部分插入水中的筷子看起來是弯曲的。在今天的心理學和神經科學的領域裡,我們能夠找到更為有趣的、令人難以置信的這種感官錯覺。比如著名的 Checker shadow illusion,下圖中的 A 格與 B 格哪一個顏色更暗一些呢?我第一次看到這個問題還是讀大學的時候,在一本攝影雜誌上,它是一個留給攝影師的面試題。

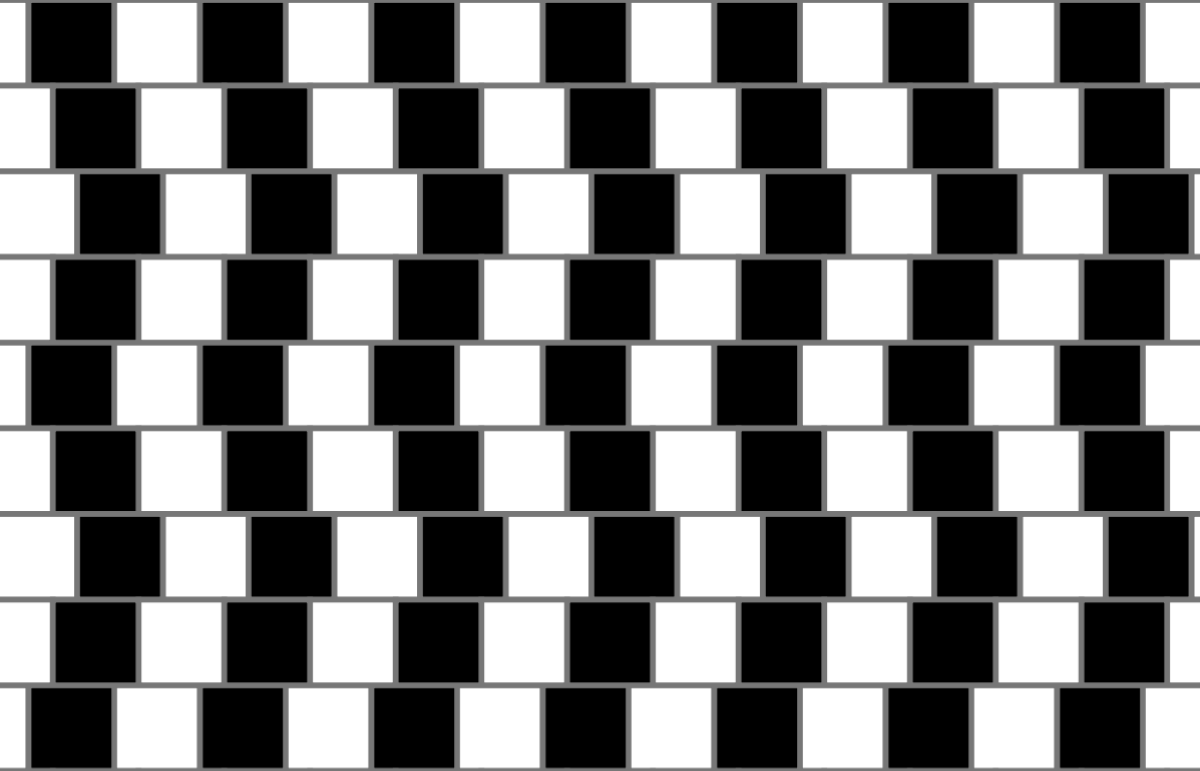

另外一個著名案例是 Café wall illusion,把下面這一個圖稍微缩小一點來看,你是不是也會覺得除了上下兩端的兩行以外,每一行都七扭八歪呢?而且越是接近中心部分,邊緣的傾斜越嚴重。

當然這樣的案例數不勝數,如果你有興趣了解更多,我推薦 Curiosity Stream 的紀錄片《Illusions》。上述這些錯覺是所有人共有的,而有一些錯覺則屬於個體獨有的,比如先天色盲,還有一些人可能由於身體狀況而出現幻聽或幻視的問題,即便是在身體正常運轉的情況下,我們也有可能發生錯覺,而在這種情況下產生的感知,則只對個人有效,這種只針對個人有效的錯覺,成為了很多迷信的基礎,比如所謂的“鬼壓床”傳說。

把不可知論推向極致的是高爾吉亞(Gorgias)。他有一段話很著名,經常被引用來概括不可知論的立場:

首先,沒有什麼是真正存在的。 其次,即使有存在的事物,那麼它們也不為人可知。 再次,即使它們可以被知道,這種認知也無法在個體間通過言語被相互傳達。

和色諾芬尼相似,蘇格拉底(Socrates)同樣區分觀念與知識這兩個概念,但是蘇格拉底不認為知識是經驗性的,他完全否定了通過感官經驗獲得知識的可能性,所以他說那些完全依靠感官體驗去認知的人不可能瞭解到真正的現實,因而他們是無知的。他認為真正的知識只能靠純粹理性獲得,並且這種知識是先天性地存在於人的心靈之中的(自然而然的,他也相信靈魂的存在,以及靈魂的不朽,他認為脫離了軀體的靈魂才是完美的存在,因為它回歸到了自由的狀態,而且在我們出生以前,靈魂便承載著真正的知識),所以所謂的學習,只不過是去記起曾經知道的東西。這一節的標題引用了蘇格拉底的一句格言,這句話一直以來都給他的哲學觀點蒙上了一層明確的懷疑論色彩,至於他究竟認不認同終極真理的存在,我覺得我們並沒有足夠的文獻來做判斷,因為蘇格拉底自己沒有作品傳世,他的想法都是由柏拉圖記錄下來的,柏拉圖在早期的作品裡似乎僅僅是想記錄蘇格拉底的哲學觀點,因此他採用了蘇格拉底與其辯手對話的形式,但是到了中期以後,柏拉圖開始發展並表達自己的想法時,可他依然採用對話錄的形式,而且這些對話中的主角依然是蘇格拉底,結果就是柏拉圖的作品中,究竟有哪些想法是源自蘇格拉底,哪些想法是柏拉圖自己的,我們也並不得而知。在大多數的對話錄裡蘇格拉底都只是一味的否定別人對於一個事物提出的解釋,而他自己到最後也並未給出任何一個他認可的解釋。這個現象又讓他看起來似乎是一個不可知論者。

在柏拉圖(Plato)開始沉思的年代,有一個熱門的爭論,發生於赫拉克利特和巴門尼德之間,前者認為一切都在變化之中,後者則否定變化和運動,認為它們只是幻象,我們體驗到的一切都是那個唯一真實存在的“一”(Being),有點像“萬變不離其宗”這句話裡的“宗”,似乎像是印度的梵和中國的道,但是又不盡然,因為他認為這個“一”是球體,所以看來他認為它是一個物質性的存在。為了調和這個問題,柏拉圖首先對語言中的詞彙進行了名詞和動詞的區分(語法便是由此誕生),所以從語言分析獲得的靈感中,他認為動與靜,變與不變都是一種變動,而這種變動固然存在,但在變動之後的那一個主語卻是不變的,永恆的。作為蘇格拉底的學生,他自然很受其影響(上面對於蘇格拉底的概括基本上也都適用於柏拉圖),加上畢達哥拉斯對於數字的神秘崇拜對他產生的深遠影響,他最後發展出客觀唯心論(Objective idealism),認為只有抽象的、形式和理念上的存在才是終極、完美和永恆的存在,而且這種存在是一種實在。這種思維風格當然也表現在他對人類知識和認知活動的看法,既然只有抽象的存在才是完美的,那麼具象具體的存在,當然就是有缺陷的,於是他自然而然地就徹底否定了感官信息可以作為知識的有效來源,既然感官體驗在不停變動,那麼依據感官體驗而獲得的知識必然是不可靠的,在這一點上他同意赫拉克利特並深受其影響,可是他同時也從數學中獲得啟發,發現有一些知識並不是通過純粹感官獲得的,比如數學運算,最終他認為基於邏輯的純粹抽象思維才是唯一通往知識的道路,只有這種方法才可以認識到理念和形式(數學從此便徹底影響了西方哲學的氣質,有啟迪,但也有誤導)。所以柏拉圖當然認為終極真理是存在的,同時也沒有採取極端的態度,他認為我們雖然不能夠完全認識所有的終極真理,但是我們能夠認識一部分,並且對於這一部分知識,我們也能夠獲得它們就是真理的確定性,不過這個過程會很困難,因為現實的構成和人類自身的特徵決定了我們會更傾向於保持無知狀態,他的洞穴的比喻就是在表達這個意思。在知識與信仰兩者之間,他建立了一個橋樑,他認為知識就是被理性化後的信仰。雖然說今天的宗教也都被認定為是唯心論,但是這並不意味著柏拉圖認同今天的宗教。基督教的核心認知方法是信念(Faith),這個方法在柏拉圖的哲學中是沒有地位的(可以這麼說,在整個古希臘哲學裡,信念根本沒有被考慮過可以作為一個認知方法,幾乎沒有哪個古希臘哲學家是崇拜希臘神話中的神明的,他們中大多數崇拜的是其他形式的神祇),他對於當時的宗教也是持否定的態度,認為神話等同於謊言,並沒有幫助我們理解這個世界。

從很多方面來講,柏拉圖都是一個分水嶺,他是系統性地構建哲學理論的第一人,他不僅將哲學的思維推到了一個新的高度,將考察的範疇擴展到一個新的深度,同時他所建立的學園也標誌了哲學家集體活動時期的開始。

亞里斯多德(Aristotle)雖然认同柏拉图将智慧与感知做的区分,但是在他眼裡,兩者的價值是相等的。我們從感官體驗中獲得記憶,從記憶之中獲得經驗,再從經驗之中構造普遍適用的概念。而這樣產生出來的概念是我們進一步發展實用性的技能或者是理論性的知識的基礎。他擴展了柏拉圖的對於各種認知狀態的區分,並認為最高的狀態就是達到科學知識,並且他設定了如何達到科學知識的一系列標準。他否定普羅泰戈拉的一個觀點,即認為一切感知都是正確的。為了解決這個問題,他計了一套複杂的標準來判斷哪一個知覺應該優先於被採納,這樣當知覺之間發生衝突的時候,便可以根據這個標準來做取捨。比如說對於一個建築物近距離的觀測,其有效性優先於在遠處得到的觀測。這樣,亞里斯多德便避免了普羅泰戈拉對於現象的完全還原和柏拉圖對於絕對智慧的依賴。他堅持認為,在構造概念和建立預設前提這兩方面,我們的知識只能基於感官經驗。

和赫拉克利特相似,皮浪(Pyrrho)也堅持認為事物是變化無常的,無法定量地描述,也無法通過邏輯差異來加以辨別,所以無從評判與決斷。不論是我們基於感官的知覺,還是我們能產生的想法、理論和觀點,它們都不可靠。所以,面對這個恆變的世界,為了達到心如止水的狀態,我們應該採取的態度,就是懸擱判斷(Suspension of Judgment),即:不持有任何觀點,也不傾向任何立場。對於一件事物,如果擺在我們面前有兩個不同的觀點,我們既不會去判定某一個是正確的,也不會去判定某一個是錯誤的,也不會去判定兩者皆對或兩者皆錯。古代印度和古希臘之間存在著驚人的相似之處,皮浪便是這樣一個典型案例。他曾是一個希臘士兵,效忠於亞歷山大大帝(Alexander the Great)麾下,隨其南征北戰。在統一希臘,攻陷波斯、埃及、小亞細亞、美索不達米亞之後,壓力山大繼續東征,長驅直入印度平原,若不是他的將士因為離家太遠,思鄉心切而拒絕繼續戰鬥,今天印度的大部分地區也會被併入他的帝國版圖。在這段時間內,皮浪在印度生活了 18 個月。另外,皮浪的哲學和印度佛教哲學在很多概念上都有相似之處,這使他在今天成為很多學者爭論的焦點,我相信他顯然受到了後者的影響。皮浪被普遍認為開創了懷疑論的先河,那麼西方哲學的這種懷疑精神便來自印度,或者至少可以說印度哲學對其影響深遠。在他之後,懷疑論在古希臘哲學又有新的發展,出現了其他形態,所以皮浪主義並非是唯一的懷疑論。

伊壁鳩魯(Epicurus)提出了知識論(Epistemology)這個名字,並且認為它應該是哲學的一個新分支,把它從其他已經存在的哲學分支中獨立了出來。他與很多前人看法都不同,首先,他不同意任何形式的懷疑論,他認為知識是可能的;其次,他是很堅定的經驗主義者,認為不存在先天的知識,所有的知識都必然是通過經驗獲得的,所以拒絕柏拉圖的觀點,否認脫離感官經驗的純粹理性才是知識的唯一可靠來源;再次,他也否定亞里斯多德對於不同感官經驗的優劣區分,他對所有感官經驗都一視同仁,認為它們同等有效,且都是符合真理的,知覺不會有錯,而可能發生錯誤的是伴隨著知覺而產生的觀念(Belief),因為我們可能會錯誤地解讀(Misinterpret)感官經驗,比如他認為“上帝”這個概念就是對於經驗錯誤的解讀而產生的。他所說的伴隨知覺而產生的觀念,我想到一個例子,在不久前我看到新聞報導一個美國的醫生在接種新冠病毒疫苗後死亡,其實這個新聞內容只呈現了兩個事實:接種疫苗和死亡,沒有明確討論兩者之間的因果聯繫,只是說調查還在進行中,可是作為讀者,往往會產生這樣觀念:“他死於疫苗”。這類沒有依據的觀念在生活中是很常見的,其成因也有很多,可能是直覺(這種直覺也分兩種,一種是先天的,一種是後天的,後天的可以被引導和訓練,被稱為“思維定勢”),卻也可能是訴諸於權威。

伊壁鳩魯提出了判定真理的三個標準:感觸(Sensation)、預設概念(Concept )、情感(Feeling),不過論證的過程就屬於非常繁瑣細緻的心理分析了,接近今天的心理學。在他看來,感官經驗固然非常重要,但是它能提供的基礎還是很單薄,所以我們要更多依賴預設概念,但問題是,他從來沒有解釋清楚預設概念是如何產生的,而就下結論說預設概念是自因自明的,所以是可靠的知識來源。由於伊壁鳩魯看來所有感官經驗都是正確的,而我們有可能會對同一事物有不同的感覺,而這些不同的感覺也有可能相互衝突,於是他得到一個有趣的結論:對於一個現象的背後成因的多種解釋可能都是合理的,如果放在一個極端的情況下,那麼科學性的解釋與訴諸魔法等超自然力量的解釋則可以都成立。

伊壁鳩魯一個人基本上發展出了伊壁鳩魯派的所有理論,斯多葛學派則不同,沒有這種中流砥柱,而是很多人共同建立的,所以學派大於個體,而且它形成的時代已經是羅馬帝國時期,他們也是經驗主義者,在我看來甚至比伊壁鳩魯還要倚重經驗。他們認為知識可以通過理性獲得,真理與謬誤可以被區分開來(即使在現實中我們只能得到近似效果,所以一定程度上他們也否認了終極真理的存在)。一個人在剛剛出生時,他的心靈就像一張白紙,什麼知識都沒有,但是在隨著他的成長過程中使用理性認知事物,他的心靈白紙上會留下各種概念,這個比喻和後來 17 世紀出現的英國經驗主義哲學所採用的比喻完全相同。原始的概念必然源自感官知覺,個別的經歷留在記憶裡,記憶慢慢累積出經驗。有一些概念是出於學習的目的而特別構造的,但有些則是自發產生的,這類就是預先概念,這類概念對所有人而言是相同的,是共通的認知。心靈有能力去判定一個留在意念中的印象是真是假,於是我們就能夠判定哪些表象揭示了真理,而哪些沒有。

在對知識和觀念的區分中,斯多葛學派提出了一些更為精進的想法,知識對應的動詞是“知道”,觀念對應的是“相信”,如果一個人聲稱知道某事,那麼表示他不再可能會改變立場,但是如果一個人聲稱相信某事,那麼表示有可能以後會承認這個觀念是錯誤的。我在《輪迴說的歷史考據與我的若干思考》一文中也討論過一點知道和相信這兩個認知的區別,我當時分別從語言使用和心理活動兩個層面做了一點點分析,這種區分是我自己在與基督徒對話的過程中領悟到的,不過沒過多久我就發現早在古希臘就已經有人做出這種思考了,它可以追溯至色諾芬尼,並貫穿古希臘哲學。基督徒在傳道或者爭辯時會經常使用的一個聲明是:《聖經》揭示了真理,同時它又提到了上帝的存在,所以上帝是存在的。但是這個聲明,在我看來需要做一點修正才可以被接受:基督徒認為《聖經》揭示了真理,同時它又提到了上帝的存在,所以基督徒相信上帝是存在的。表面上看這是文字遊戲,但是其實這個概念上的區分可以幫助我們劃清主觀的判斷和客觀事實(它們分屬精神現象界和物理現象界這兩個領域),以此來幫助我們澄清很多由於混淆兩者而產生的誤導。

在知識和觀念之間,斯多葛學派引入了一個新概念:認知(Cognition)。認知既可能來自感知,也可能來自理性,認知不同於信仰和觀點,觀點包括了主觀的決斷(Assent),認知則沒有包含這個心理過程。觀點可能會是錯的,但是認知不同,它不會出錯。但是,認知也不同於知識,它又不會堅定不移。他們把認知定義為是對於認知性的印象(Cognitive Impression)的決斷,這裡又是非常晦澀的心理分析,而且最終也還是留下一個巨大的漏洞,就是:到底認知性的印象有哪些獨一無二的特徵讓我們可以區分和應用它,斯多葛學派的回答從來都是含混不清。

柏拉圖在雅典建立他的學院 300 年之後,學院的校長之位傳到了阿爾克希拉烏斯(Arcesilaus)手上。在進入學院之前,他師從皮浪並繼承了懷疑論,所以在接手了學院之後,他將當時的學院派思想從柏拉圖主義轉向了皮浪的懷疑論,但是有趣的是,雖然他的想法和皮浪幾乎完全相同,他對於皮浪主義或者皮浪卻隻字不提,反而聲稱是恢復祖師爺的祖訓,也就是蘇格拉底的辯證法裡所體現的懷疑精神。在我看來,這或許只是為了服眾的一個政治伎倆罷了。而且阿爾克希拉烏斯比蘇格拉底更進一步,蘇格拉底說他唯一知道的就是他什麼都不知道,阿爾克希拉烏斯則說他什麼都不知道,甚至都不敢確定他是不是什麼都不知道這件事本身。這樣做的目的是為了避免陷入邏輯悖論的狀態,然後被人抓住把柄攻擊,蘇格拉底的說法確實有這個問題,如果你聲稱自己什麼都不知道,那麼你是怎麼知道“你什麼都不知道”的呢?為了讓自己的絕對懷疑的立場不至於陷入這類矛盾,阿爾克希拉烏斯做了一點文字遊戲。他證明自己立場的方法就是在同一個問題上,同時尋找兩個相互矛盾的觀點,同時辯護兩個立場,讓兩方看起來有同等說服力,然後便總結說:看吧,我們根本無從做判斷。他的校長職位的接班人是卡爾內阿德斯(Carneades),同樣是個懷疑論者,但是他沒有像前任或者皮浪那樣偏激,皮浪的懸擱判斷帶來一個切實的問題:如何進行日常生活?卡爾內阿德斯提出了一個新概念:可行性(plausibility),或稱之為可操作性更為貼切。他認為具有這種可操作性並且沒有與其餘印象相互衝突的印象,我們便可以暫且接受,用來指導現實生活。

由於阿爾克希拉烏斯和卡爾內阿德斯的變節(我想柏拉圖在天之靈不會願意看到他們領導的學院),這一段時期的學院思想被稱為新學院派(New Academy),而他們的懷疑論主張被稱為學院派懷疑論(Academic Skepticism)。這個懷疑論立場並不否定終極真理的存在,他們只是質疑人類有能力獲得這樣的真理。這種質疑是基於柏拉圖的《斐多篇》裡蘇格拉底關於凡人無法獲得知識的討論。而且他們對於懷疑論的青睞似乎主要是為了用來攻擊伊壁鳩魯派和斯多葛學派,這點與皮浪不同,皮浪哲學的目的是達到內心世界的平靜。這個溫和版本的懷疑論為今天的科學奠定了基礎。

上面的介紹令人眼花繚亂,實在是沒有什麼幫助,所以我現在嘗試來做一點梳理和總結。這個話題的討論基本上始終圍繞著三個方面:

- 事物不斷變化的本質

- 感官知覺產生的信息的可靠性

- 純粹理性思維能給知識帶來的確定性

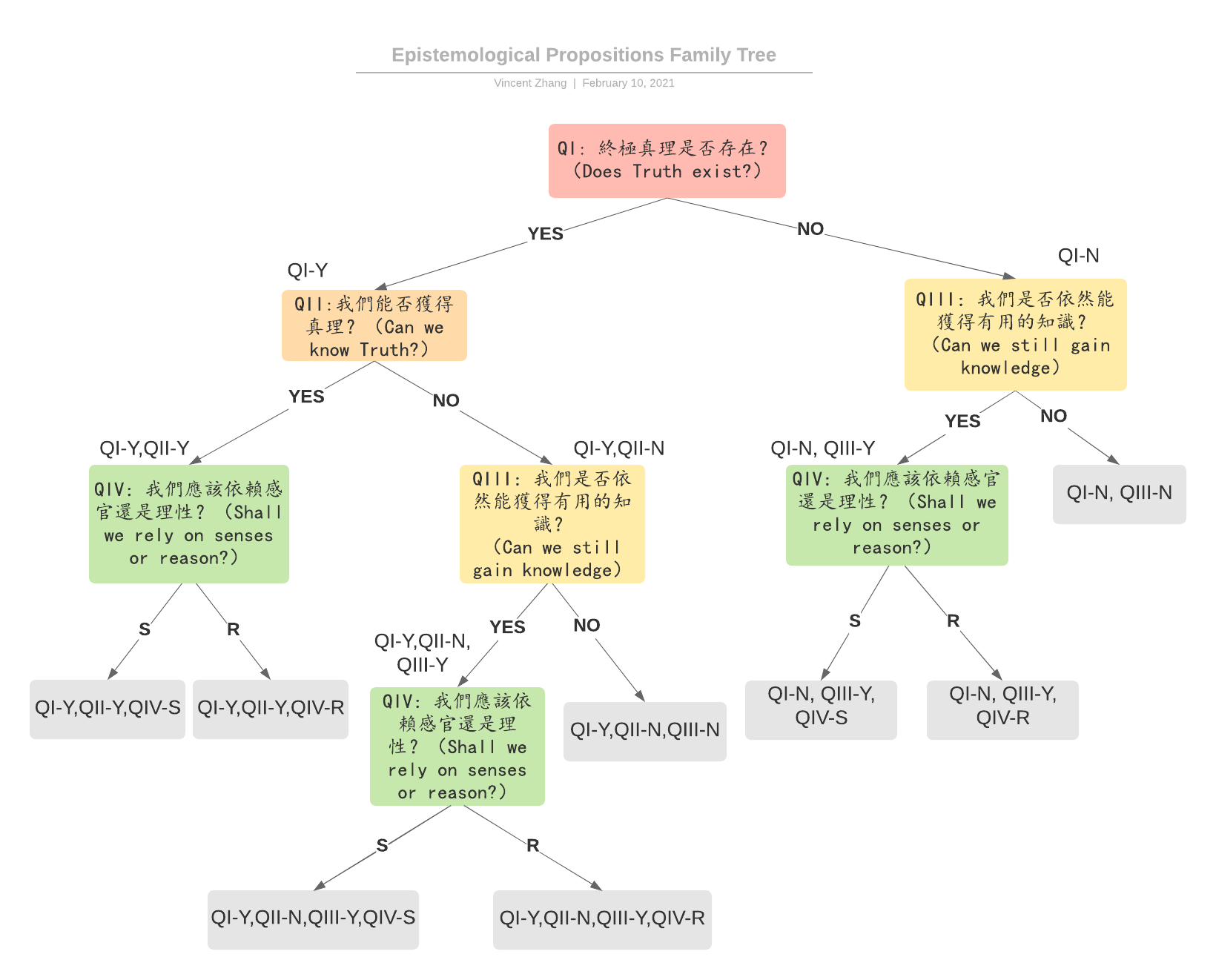

而基於對上面這些方面的思考,我們可以問出四個層次的問題:

- 第一層次的問題是:終極真理究竟存不存在?

- 第二層次的問題則是:如果終極真理存在的話,我們有沒有可能認識到它?

- 第三層次的問題則是:不論終極真理存在與否,我們是否能夠得到一些有用的知識?

- 第四層次的問題則是:不論是真理或者僅僅是暫時有效的知識,我們到底是要依靠感官還是理性來獲得?

每個問題的不同答案放在一起,可以產生不同的組合,我繪製了下面的圖來表示。

在這個樹狀圖裡,有八個葉節點,根據問題和答案的組合,我給它們取了不同的名字,分別是:

- QI-Y,QII-Y,QIV-S

- QI-Y,QII-Y,QIV-R

- QI-Y,QII-N,QIII-Y,QIV-S

- QI-Y,QII-N,QIII-Y,QIV-R

- QI-Y,QII-N,QIII-N

- QI-N,QIII-Y,QIV-S

- QI-N,QIII-Y,QIV-R

- QI-N,QIII-N

它們代表了八類立場,比如高爾吉亞、阿爾克希拉烏斯和皮浪就屬於 QI-N,QIII-N 節點所表示的那一類立場,他們過於極端地否定了任何認知的可能,甚至於我們都無法知道我們是不是無知的,這類立場也被稱作消極教條(Negative Dogmatism)。完全與之對立的立場就是 QI-Y,QII-Y,QIV-S 和 QI-Y,QII-Y,QIV-R,亞里斯多德、伊壁鳩魯派和斯多葛學派就屬於這一種,他們對於人類認知絕對真理的能力都非常自信,這種想法被稱作積極教條(Positive Dogmatism),但是三者都同時看重感知和理性,所以他們同時在 QI-Y,QII-Y,QIV-S 和 QI-Y,QII-Y,QIV-R 上面。柏拉圖就不同了,他因為完全否定感知,只強調理性,所以更接近 QI-Y,QII-Y,QIV-R,普羅泰戈拉貌似站在 QI-Y,QII-Y,QIV-S,不過如何理解他眼中的“真理”,後人莫衷一是。在懷疑派中,色諾芬尼和德莫克利特屬於比較樂觀的那一派,他們認為,雖然我們沒有辦法到達終極的真理,但是我們依然可以通過理性的方法來獲得有效的認知,所以他們至少屬於 QI-Y,QII-N,QIII-Y,而且由於同樣注重感知與理性,他們應該同時站在 QI-Y,QII-N,QIII-Y,QIV-S 和 QI-Y,QII-N,QIII-Y,QIV-S 兩種立場上。至於巴門尼德,在我看來他認可終極真理的存在,但他認為我們無法企及,所以他應該在 QI-Y,QII-N 的子節點上,具體哪裡我就不確定了。這個圖的葉節點標誌的是八種極端的立場,實際上大多數人對一些問題的看法是折衷的,並非極端地傾向於某一個單一答案,比如柏拉圖認為我們不能夠獲得全部真理,但是還是可以得到一部分的。基督教的立場又在哪個位置呢?在這類一神教的信仰裡,只有上帝才會掌握全部真理,那麼就是承認終極真理存在,但是同時否認人類有獲得真理的能力,可是在此觀點之上,基督教又認為《聖經》是上帝展示給人類的一部分真理,而要獲得它,依靠的是信仰,但是這個問題上比較諷刺的是,雖然所有宗派都強調信仰,但不同宗派對於《聖經》的解讀卻並不同,總之,從這些方面來看,基督徒更多應該是以 QI-Y,QII-N,QIII-Y,QIV-R 自居,因為大多數基督徒都將信仰也看成是一種理性方法,但是在理性主義者眼裡,各種宗教信徒口中的“信仰”顯然不屬於理性範疇。我遇見過很多基督徒和佛教徒都稱其各自的信仰是“理性”的,因為他們自以為經歷了一些“離奇”的事情,但是實際上從知識論的角度來看,她們自己所謂的這種“理性”並非理性,他們甚至不願意去考察其他世界觀體系裡對於這類現象的解釋,這種膚淺的認知方法最多只能稱之為“直覺”。

上面所回溯的這些哲學家所討論的課題,概括起來就是知識論,它的研究範疇是:人類的知識是如何構成的,以及它的本質為何?而人類的認知過程又是怎樣發生的?知識和觀念的區別在哪裡?怎樣才能獲得有效的知識?又怎樣能在我們的認識中排除錯誤?知識論作為一個新的哲學領域,就這樣在古希臘誕生了。它是哲學的五個領域之一,其餘四個是形而上學、邏輯學、美學與倫理學。色諾芬尼的一個貢獻就是將古希臘哲學的思考方向,從形而上學開始轉向於知識論,而巴門尼德被認為是知識論的創始人,伊壁鳩魯把它分離出去作為哲學的一個新分支並且為之取了知識論這樣一個名字。

當有人問起我(通常是在一番討論之後)“……那麼,你究竟相信什麼?”“又不相信什麼?”“認為什麼是正確的?”“什麼是錯誤的?”“如何確定什麼可信?”什麼又不可信……”這類問題的時候,我會首先反問對方:“你是希望我以怎樣的角度回答這個問題?以一個終極的形而上學的角度,還是以普羅大眾用來維繫日常生活的常識的角度?”

人類在最近幾十年才對於太陽內部結構和其生成能量的核聚變原理有所瞭解,並且因此我們也知道了太陽的生命週期。但是在這之前,比如上個世紀初,如果有人問“太陽明天是否一定會照樣升起”這樣的問題時,我相信大多數人一定會不假思索地回答:“當然,明天太陽還會升起來!”。人類進化成高等靈長類這幾萬年以來,每天太陽都是東昇西落,未曾改變,基於這樣的過往經驗,我們做這樣的回答看起來是沒有問題的,這背後使用的是歸納邏輯(Inductive Reasoning),通過歸納邏輯而得到的知識,我們一般稱之為常識,so far so good。假設我生活在那個年代,尚且沒有對於太陽生命週期的認識,如果有人問我這個問題,並且要求我以“常識的角度”來回答,我的回答也是“當然會升起”;但是如果對方要求我以“終極的形而上學的角度”來回答,那麼我只能說“我不知道,因為沒有證據證明過去一直重複發生的事情將來也一定會再次發生”。以今天的科學發現來反觀這個例子,太陽確實有一天不會升起,因為隨著核心裡的氫元素的枯竭,它內部的核反應會發生變化,而外層將無法承受來自內部的高壓最終會膨脹並吞噬接近太陽的幾個行星,包括地球。從這個例子能夠得到的啟示是,常識作為知識的來源似乎並非總是可靠,這要歸咎於歸納邏輯自身的缺陷,它僅僅基於我們目前已有的經驗,而這些經驗遠遠不是我們可能經歷的所有經驗的總和。歸納邏輯的這個認知瓶頸意味著什麼呢?

在古希臘時期,哲學領域裡出現了若干不同派系:

- 詭辯派(Sophist)

- 學院派(Academy)

- 犬儒派(Cynic)

- 懷疑派(Skeptic)

- 伊壁鳩魯派(Epicurean)

- 斯多葛派(Stoic)

其中只有犬儒派、懷疑派、伊壁鳩魯派和斯多葛派四個派系經過泛希臘化時代傳承到了古羅馬帝國時期,而這裡所說的懷疑派,是指學院懷疑派,上面提到過,是以卡爾內阿德斯為代表的溫和的懷疑派。在古羅馬,斯多葛派是帝國的官方哲學,甚至很多羅馬皇帝都以斯多葛哲學家自居,有點像中國古代的儒家。接下來則是基督教統治的漫長中世紀,我不認為基督教有真正意義上的哲學,所以在西羅馬覆滅後,從 5 世紀到 15 世紀這 1000 年應該被看成為西方哲學史上的一個斷層,直到文藝復興才恢復,而這四個倖存至古羅馬的哲學流派中,只有懷疑派渡過了中世紀,在西方哲學中一直被傳承了下來,並一再發展,後來從笛卡爾(Rene Descartes)到約翰·洛克 (John Locke),再到休謨(David Hume),再到康德(Immanuel Kant),再到胡塞爾(Edmund Husserl),甚至直到近代的卡爾·波普(Karl Popper),最後成為今天科學哲學的基石中的基石。

懷疑論究竟有怎樣的魅力使得它能夠從基督教造成的哲學廢墟中復活並經久不衰呢?

由於古希臘哲學從柏拉圖和亞里斯多德之後演變成學派之間集體論戰的形式,到了後期,哲學的發展主要就是新學院派與伊壁鳩魯派和斯多葛派之間的爭論。在人類的整個歷史中,古希臘人或許是,也將會是,唯一我們可以稱為愛智求真的群體,即思考與研究的動機僅僅來自一種形而上衝動,而沒有功利追逐。拋開這種愛智求真的心理滿足,這些思想在當時究竟有何實際用途呢?答案就在古希臘和古羅馬的醫學發展,當時的醫學理論主要有三種派系:

- 經驗派(The Empiric school of medicine)

- 教條派(The Dogmatic school of medicine)

- 療法派(The Methodic school of medicine)

其中經驗派所受到的啟發就是來自懷疑論哲學,因為一個有趣的現像是,在那個年代裡,有些哲學家也是醫生,或者說很多醫生喜歡思考哲學。這一派系的主要觀點是不去過多的研究病者的歷史,不去假設在症狀背後存在著一套生物性機制導致疾病產生。這一派專注於解決症狀本身,而不是去研究症狀背後的病發原理,在今天的哲學語境裡,與這種經驗論相對立的觀點被稱為實在論(Realism)。

作為華夏文明的傳承人,中國人今天依然經歷著中醫和西醫之間在方法論上的爭論,不過這個爭論的焦點與剛剛所說的古希臘羅馬醫學派系之間的爭論並不同。中國人至今依然保留著很多源自中醫的“道理”:以形補形,以毒攻毒,原湯化原食,並且很多人依然把他們當做常識應用在日常生活中。但是實際上今天的很多中醫已經是被西醫化後的中醫,他們不僅接受了西醫的結論,有些也開始接受西方科學的這種懷疑的方法論,所以,這類中醫本身卻未必繼續支持這些源自中醫的所謂“古老的智慧結晶”。在懷疑的精神裡,常識不常,因為它是需要被不停懷疑和重新檢驗的。中醫其實有很多有效的療法,而原因就在於中醫的發展裡,自身也是強調對於經驗的觀察和總結的,任何一個看重實踐的認知方法都必然帶有一定程度的懷疑精神,但是中醫自身的缺陷也在這裡,它並沒有系統地通過經驗來修正已建立的理論這種認知方法,所以在很多問題上依然訴諸於玄學,尤其是一些更為基本的問題,結果則是純粹的中醫在很大程度上被西方科學否定。不過今天我們看到的中醫形態,大多都是中西結合後的版本。

雖然科學一直在突飛猛進,但是科學家在是否存在終極真理這個問題上所採取的立場卻不見得是完全一致的,不過這並不影響科學在方法論上的內在一致性,因為這個問題嚴格講超出科學的範疇,它只是一個形而上學問題,不同的答案僅僅表示個人的選擇。對於我們能否得到有實用價值的知識,以及如何去獲得這種知識,科學方法論的觀點卻是一致的,所以在方法論上,科學並不存在內在的矛盾。科學之所以一直在持續發展,是在於其懷疑精神,所以科學家必然都是一定程度上的溫和懷疑論者,但是由於科學家個人的性格與心理問題,難免會有各自的認知盲區和偏執,所以有些時候我們還是會看到有一些科學家在某些問題上表現出一定的教條主義,但是,恰恰由於科學的精髓在於懷疑,所以我們看到這種個人的偏執從來沒有阻礙知識進步。在人類整個科學歷史中,我們也經常能夠看到懷疑論是如何發揮著關鍵的作用的。牛頓關於萬有引力的經典力學曾經一度被當作宇宙的終極規則被廣為接受了 200 多年,一直被認為“不可能出錯”,可是愛因斯坦就懷疑了它在某些情況下解釋物理現象的有效性:物體的速度接近光速,和物體的質量很大的時候。我們現在當然知道他提出相對論來解釋宏觀宇宙現象。但是在相對論成熟以前,每當愛因斯坦在校園裡質疑牛頓的經典力學的時候,便會被人嘲笑。歷史有時候就是很諷刺,愛因斯坦獲得成功之後,也反過來嘲笑後來的懷疑者們,在 1927 年喬治·勒梅特 (Georges Lemaître)提出宇宙大爆炸理論時,愛因斯坦嘲笑他說:“你的數學很好,但是你的物理學卻很糟糕”,上個世紀二三十年代主流的世界觀認為宇宙是靜態的,而且銀河系就是全部。愛因斯坦之所以厭惡量子力學,一方面也是由於相對論在微觀物理現象中也毫無用武之地,雖然他催生了量子力學,但是他在這個領域的很多觀點也被後人推翻了,比如量子糾纏態。

真正的哲學應該是既可以用來解決宏大深奧的問題,也可以用在現實生活中處理細微瑣碎的問題。這種懷疑的哲學精神,在現實生活中體驗起將來是怎樣的呢?如果有佛教徒對我作如下陳述:

- 你沒見過有人有神通,不等於世尊就不會有神通;

- 或進一步,今天世界上沒有人有神通,不等於當年世尊就不會有神通;

- 甚至再進一步,世尊之前和之後,人類歷史上都再沒有其他人有神通,不等於他就不會有神通。

同理,基督徒也會對我說:“沒有人復活過,不等於耶穌就不能復活。”對於這些觀點,以極端懷疑論的角度來說,我確實不會否定,因為它們的邏輯都是完美成立的。基於同樣的哲學觀照,雖然生物學進化論今天已經在七個不同的科學領域(人類學、古生物學、胚胎學、比較解剖學、生物地理學、分子生物學和遺傳學)里都被不同的證據共同印證了,也不表示它必然就是在過去億萬年來真實發生的,因為進化論所描述的物種演化過程發生在過去,並且經歷的年代跨度非常大,而且極度緩慢,所以無法通過再現它來證明它,因此,不能因為我們目前只有這一個能合理解釋物種起源的模型便認為它是正確的,we don’t know what we don’t know(但是呢,為了公平,我也需要指出,法庭裁定一個嫌疑人罪名成立,也從來不是通過讓案件再次發生來證明的)。

在古希臘後期,懷疑精神就像一個鐘擺,來回遊走於兩個極端之間:極端地懷疑一切,拒絕接納任何知識;和極端地接納一切,絲毫不帶有任何懷疑。先說說極端的懷疑這種情況,這種偏激的懷疑最終形成不可知論,導致認為任何知識都不可能,任何觀點都可能是錯的,就連嘗試性的,暫時具有實用價值的知識也是不存在的,它給出的生活指導,就是諸如皮浪的懸擱判斷。但這帶來一個問題,如果我們永遠懸擱判斷,就會徹底拋棄常識,那麼在現實生活中如何處理各種日常問題?今天人類社會的科技產物,都是基於物理和化學這些基本學科所發現的定理所發明出來的,比如從蒸汽機時代轉向電氣化後所有的電器設備,從發電站,到各種家用電器,再到各種大型器械諸如飛機、地鐵,所有這些得以實現都是受益於麥克斯韋(James Maxwell)發現的電磁學定理:麥克斯韋電磁方程式。在這組公式被物理學家們認可之前,它只可能在實驗室裡經過有限次數的試驗。而今天每時每刻所有運轉著的電器產品也都在不停驗證著這個定理的正確性,所以它現在可以說被驗證了無數次,被作為常識接受了下來。但懷疑論的教義是,常識也需要被否定,這個時候如果拿出歸納邏輯的缺陷來懷疑眼前這一切,即是:這個定理一直在被證明是正確的,可是不等於它在下一秒就一定也是正確的。那這情景便會是:我在使用個人電腦寫這篇文章時豈不是每分每秒都要提心吊膽,萬一這個定律突然失效了,我打在屏幕的文字都不翼而飛可怎麼辦呀!?同理,豈不是開車時,乘坐飛機輪船時都要如履薄冰,心驚膽戰了。這個問題對大多數人來說都無足輕重,可是,如今我們生活在一個充滿虛假信息的世界,一個每時每刻都有各種各樣的與生命健康有關的謠言流傳著,比如微波爐是否健康,比如在疫情期間戴口罩到底有沒有幫助,比如疫苗究竟有沒有效果,我們該何去何從?

至於極端的不懷疑這種情況,毫無任何懷疑精神可能會導致不同結果,普羅泰戈拉的相對主義還算不那麼糟糕,最糟糕的,是基督教那種教條主義。如果像普羅泰戈拉那般,認為何對於表象的認知都是真理,什麼都是對的,這也導致一個實際的問題,在他那個年代,人們會問,在某些情景下我們有一些相互矛盾的感官,帶來了相互矛盾的認知,而且我們又不得不做選擇做判斷,那麼我們應該依據哪一個認知呢?或者更嚴重的情況是不同的人有不同的感知的時候,我們應該選擇哪一個人的感知呢?這個問題放在今天,依然可以用微波爐和口罩的例子來討論。基督徒經常説某個科學家也信基督教,或者某個歷史教授信基督教,或者某個哲學教授在研究了大半輩子後決定信基督教,當然這種思考方式是訴諸於權威,其背後的假設是學歷更高的人所持有的觀點更正確,看起來合理,但是問題是,也有科學家不信基督教,反而更多,也有歷史教授不信基督教,反而更多,也有研究了大半輩子後不信基督教的哲學教授,反而也不少。那我們到底選擇哪一邊來追隨呢?

我以前看到過一個寓言,有人問蜈蚣走路時先邁出哪一隻腿,蜈蚣說它發現在思考著這個問題的時候它是無法走路的。一方面,常識似乎並非總是可靠,另一方面,好像又不能完全拋棄常識,這個矛盾怎麼解決呢?

新學院派採納的是一種溫和的懷疑論,稱為學院派懷疑論(Academic skepticism),也就是剛剛說到的唯一一個經久不衰的古希臘哲學流派。其真正的立場,並非就是簡簡單單的為了否定一切而質疑,拒絕做判斷,它不是這樣一種負面消極的態度。相反,懷疑論者認為真理是可以被接近的(當然,在一定程度上否定了終極真理的存在),它的真正的態度是鼓勵永不停歇的懷疑和懷疑之後的求索,不要陷入常識的誤區,以為目前被廣泛接受了的事實就一定是亙古不變的道理,在一個不斷懷疑和驗證的過程中接近真理,所以它的精髓在於持之以恆的探索,來讓我們的知識更加精進。今天的科學的核心精神,就是這種懷疑。正是這種懷疑的精神,在各個不同的領域推動著人類知識的進步。在西方哲學史學界,這個方法論往往被歸功於蘇格拉底,那麼他是如何以身作則的呢?

達賴喇嘛在一次海外的英文採訪中,承認西方科學帶來的知識是可靠有效的,但是他認為在對人的心理研究方面,西方心理學跟佛教比起來就遜色許多,引用他自己的話是“……westen psychology is like kindergarten……”,這段視頻在 YouTube 的評論區裡有一個看客寫了一段評論指出佛教與心理學在方法論和實踐上的區別,並且指責達賴太過傲慢無知,另一個看客——貌似是達賴的擁護者——便站出來反诘他,問:“……佛教有獨到的智慧……你讀過所有的佛經麼,怎知道達賴是錯誤的……?”我對後面這位看客說:“那你為何不直接引用一些佛經內容,來佐證你的觀點呢?”,他的回應是“我不是佛學專家,我不想誤人子弟云云,”我便再問他:“說得非常在理,但是為何你選擇僅僅問另外一個用戶有沒有讀過所有佛經,而沒有對達賴進行同等的質詢,不去先確認他有沒有讀過所有西方心理學典籍呢……?”我經常在網絡上面與人爭吵,並不是因為他們會改變,而是為了影響周圍的看客。我的這個想法與美國的一個無神論界精神領袖 Matt Dillahunty 相同,他是美國一個無神論協會(the Atheist Community of Austin)的主席,而且經常在他主持的一個談話節目(The Atheist Experience)上面與基督徒辯論。他自己也說過相似的話,他的目的並不是改變前來辯論的基督徒的想法,而是讓這個電視節目的觀眾受到啟發,認清真相。但是這個想法對於 Matt 和我來說都不是原創的,它正是源自偉大的蘇格拉底。

蘇格拉底是第一個使用對話和辯論的方式來探求真理的人。古代中國人也有這樣一句話:理,越辯越明。這種方法就是被後來稱為辯證法的雛形。蘇格拉底當時使用的辯證法技巧與今天還是大不相同的,他經常是通過一系列巧妙設計過的問題來引導對方陷入自我矛盾之中,以此來證明那些自以為知道某些事情的人,原來什麼都不知道。而且他的言語過於犀利,往往充滿嘲諷,他自我解嘲地稱自己為“蜇人的牛蠅”,用今天的話講,他實在是嘴太賤,最終得罪了大多數的雅典人,被投入大牢並判處死刑。

這也就是為什麼柏拉圖的著作都是以對話錄的形式存在的,而且柏拉圖也認為哲學求索的唯一有效方法就是辯證。對話是不同的想法之間最為直接,正面和激烈的碰撞,就像戰場上的短兵相接,無處遁逃,這種最殘忍的對峙方式,能夠讓一個想法的不足之處很快被暴露出來。

由於這種方式揭示謬誤的力量太過於驚人,所以在西方民主國家的政治活動中,經常見到這種形式,而且它成為了一些重大政治活動中的標準流程,比如美國總統大選中的辯論,還有議會中不同黨派議員之間的辯論。在英國的歷史上,曾經發生過幾次長達數十個小時的議會辯論。既然是真理的試金石,那麼自然而然地,謊言也避之唯恐不及,比如互聯網上面常常有鼓吹宗教和政治宣傳的視頻關閉評論功能的現象,比如 YouTube 上有一段淨空法師討論近代量子物理學證實佛法的視頻,就關閉了評論功能。

從文體的角度講,柏拉圖所開創的這種對話錄的書寫方式也一直被後世的哲學家和科學家所青睞。比如伽利略(Galileo Galilei)的那本著名的《關於托勒密和哥白尼兩大世界體系的對話》,和大衛·休謨(David Hume)的《自然宗教對話錄》,甚至是近代的《哥德尔、埃舍尔、巴赫:集异璧之大成》都是以對話錄的形式寫出來的。作者需要自己假想出兩個(或者更多)觀點對立的談話者,然後巧妙地設計他們之間的對話,在這樣的對話過程之中傳遞出作者本人的想法,順便也否定了潛在的反駁。

對話錄這種文體的另一個美妙之處在於它可以被延伸和擴展,如果說今天你在看柏拉圖的對話錄時,你覺得某一個哲學家在回答蘇格拉底的質問時,回答的不夠機智,而你自認為能回答得更完美,那麼你便可以從那裡開始,撰寫對話錄的續篇(當然你也需要對蘇格拉底有足夠的瞭解),來延續對於這個話題的討論和思辨。

所以古希臘人發展出了論壇這樣一種社會實踐,它也是古希臘與古印度諸多相似處之一。其中比較有趣的一次辯論,發生在芝諾和德謨克利特之間:

德莫克利特:所有的事物都是由細微的不可再分的粒子構成,我稱之為原子。 芝諾:那麼存在於兩個原子之間的,是什麼呢? 德莫克利特:什麼都沒有,兩個原子之間只有虛空。 芝諾:你陷入了一個悖論,我的朋友,如果所有的事物都由原子構成,那麼虛空也應該是由原子構成,但是,在構成虛空的原子之間是什麼呢?

這段對話其實有一個有趣的背景,德莫克利特提出原子論的目的,是否定巴門尼德和他的弟子芝諾的萬物靜止不動的理論,而且這個想法也並非沒有受到前人的啟發,所以,在這種理性辯論的方式中,我們確實會趨近於真理,原因在於這個方法可以幫助我們排除錯誤的假說,而在有限的假說之中,排除掉越多的錯誤理論,我們便越接近正確的那一個,這種方法被稱作 Negative hypothesis elimination。辯證法不僅可以用來排除錯誤,在否定的過程中,也可以幫助構建新的認識,今天的科學就充分利用了辯證法的這個優點。可是,新的問題也出現了,德謨克利特的觀點明明更接近於今天的科學發現,但為什麼在 2000 多年前的那次辯論中他卻落敗了呢?掌握了真理就等於能夠贏得辯論嗎?或者倒過來問更能突顯它的重要性,贏得了辯論就等於掌握了真理嗎?

有了懷疑的精神,有了對話辯證的方法,是不是就萬事大吉了呢?

在當時,雖然科學的初步理念已經形成,但是古希臘的思想者們並沒有發展出系統化地通過實驗和演示來驗證科學理論的方法,當然一方面這也是受限於當時技術的落後。這導致一個嚴重的問題,就是如何檢驗真理。對於當時的古希臘人而言,一個理論是否是正確的,似乎僅僅取決於持這個理論的人能否在辯論中以言語壓倒對方。

於是古希臘人開始專注於對於辯論技巧和語言構造本身的研究,這就導致了詭辯派的出現。詭辯派指的是這樣一群人,他們遊走於希臘不同的城市之間,教授各種不同領域的知識和技巧,並收取高額學費。詭辯派的學者被稱為辯士,被認為是第一批以哲學為生的人,但是實際上他們教授的課程很廣泛,除了哲學,還包括數學、天文學、歷史、文學、神話等等。這種現象的產生並非源自哲學求索的需要,而是當時雅典的政治模式,它的民主在很多方面都和今天的美國接近,於是有政治抱負的年輕人迫切的需要學習辯論的技巧,而這也是詭辯派學者們能夠提供的課程之一,所以在當時這是一個利潤頗豐的職業。出於職業的需求,他們對於法庭辯論和演說煽動的技巧進行了系統性的研究。詭辯學者們對於辯論技巧的研究首先專注在語言方面。普羅泰戈拉區分了詞彙的陰陽屬性以及動詞的時態,前者在所有拉丁语系語言和一些其他歐洲語言裡依然可見,比如法文,後者則幾乎在所有的西方語言中都存在,比如英文。

詭辯究竟有怎樣的魅力呢?我們來看一個普羅泰戈拉的例子,他有一個學生,叫欧缇勒士(Eualthus),在教授他辯論技巧和知識以後,欧缇勒士拒絕支付學費,他提出的理由是他沒有贏過任何一場辯論。普羅泰戈拉於是將他告上法庭,並說如果法庭宣判普羅泰戈拉勝訴,那麼他需要支付學費,而如果欧缇勒士勝訴,那麼他仍然需要支付學費,因為那將表明他贏得了第一場辯論,拒絕支付學費的理由也將不存在。這個故事被稱為法庭悖論(Paradox of the Court),它有一個有趣的地方,就是普羅泰戈拉所利用的悖論原理,也可以反被欧缇勒士利用。如果欧缇勒士勝訴,那麼他不用支付學費,如果他敗訴,他也不用支付學費。

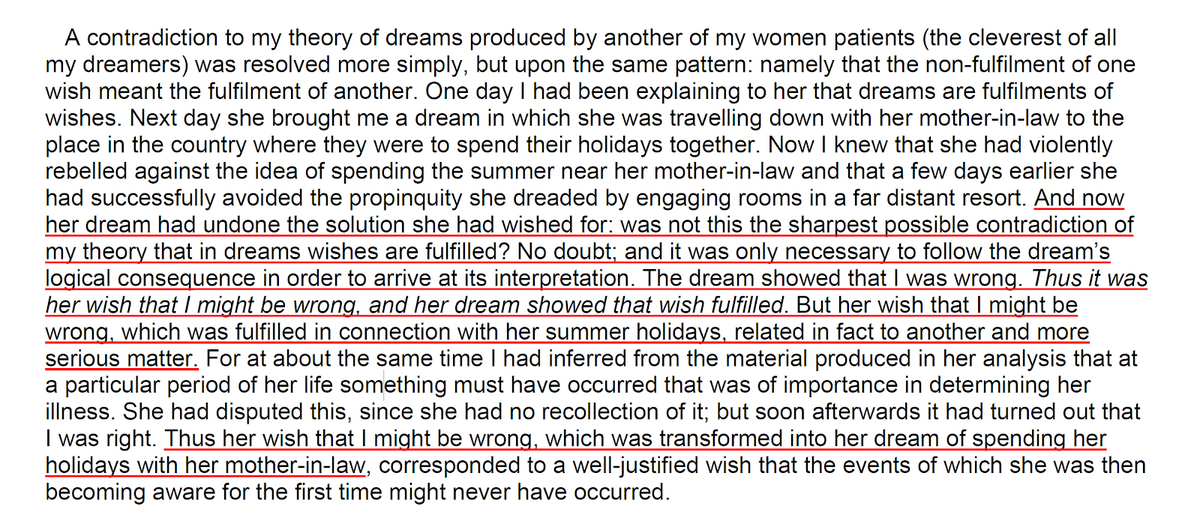

另外一個詭辯例子則是來自弗洛伊德,在他的《夢的解析》一書中,有如下這一段。(James Strachey 的譯本中出現在 175 頁, 在 A. A. Brill 版本中則是 127 頁)

弗洛伊德對於夢的一個基本立場是:夢是願望的達成。他有一個病人,她夢境中發生的事情正好與她的期望相反,於是她用這個夢來反駁弗洛伊德的理論。而弗洛伊德的回應是,她這個夢背後的真正願望是否定弗洛伊德的觀點,所以這個夢依然是願望的達成,所以弗洛伊德依然是正確的。

這就是詭辯的力量,弗洛伊德本來就已經是一個具有超凡洞察力的人,再加上這種詭辯能力,令他能夠在逆境之中成功掀起精神分析運動,最終也成 20 世紀裡為對後世文化影響最深的三個人之一。

Sophist 這個詞在古希臘文中原本並不具有貶義,所以很多中文文本也把它翻譯為“智者派”,但實際上其希臘文表達的含義是“教師”。它被翻譯成“詭辯派”主要是由於柏拉圖和亞里斯多德對於詭辯派的批判,因為他們認為這些人拋棄道德,僅僅是為了經濟利益而在辯論中辯倒對手,這樣的動機導致他們罔顧事實,背離真理,甚至有時顛倒是非。由於這樣一種帶有偏見和誤解的歷史已經鑄成,現代語言中對於詭辯的理解往往都是負面的:詭辯(sophistry),是一個用於欺騙別人的混淆或不合邏輯的論點,也就是外表上、形式上好像是運用正確的推理手段,實際上違反邏輯規律,做出似是而非的推理。或者:惡意或別有所圖的謬論又稱作詭辯。

不過有趣的是,蘇格拉底在當時也被認為是一個辯士,從最近幾十年內的哲學歷史研究來看,柏拉圖和亞里斯多德對於詭辯派學士的攻詰言過其實了,甚至是一個嚴重的誤解,比如高爾吉亞,他對於修辭學的定義是,如何更好地使用語言來同時達到兩個效果,第一個效果讓表達更符合客觀真理,第二個效果則是能夠令人信服,這兩個目的是密不可分的。而這種用於辯論中的勸說人的技巧,被稱作修辭學(Rhetoric)。哲學語境裡的修辭學不如翻譯為詭辯術我覺得更為貼切,因為它的意義不同於文學上的修辭學,但又有千絲萬縷的關係,前者強調的是令人信服,後者是傾向於令人感到美感,但有時後者的意圖也包括前者。

不管怎麼說,詭辯派開創了對於哲學議題的語言分析的先河。這對後世有極深的影響,不僅僅激發了語法和語言學的出現,還有近代的伽達默爾的闡釋學和符號學(在第一篇裡談到過),羅素的分析哲學和維根特斯坦(Ludwig Wittgenstein)的語言哲學。羅素認為至今以來存在的所有哲學問題,其實都源自語言的不當使用,由於我們對語言的使用,導致了歧義的存在,於是便有了不同的理解,所以解決哲學問題的關鍵在於消除語言中的歧義。簡單來說,他的意思就是如果我們把話說清楚了,那麼也便不存在哲學爭議了,這便是他開創的分析哲學的起點。分析哲學的一些觀點並不是那麼難以理解,比如他首先提出的一點是,一個陳述中的詞語,應該指向一個現實中存在的事物,否則這個陳述便不具有意義,而不具有意義,便無所謂真與假,不值得浪費時間去做判斷。第二點,詞語所指向的事物應該具有單一性,詞與物之間應該是絕對的一一對應關係,對於有一些很抽象的事物,不要再去使用日常語言來描述,而是應該專門去製定一個新詞彙來指代它。羅素最終的想法是把哲學數理化,發展一套人工語言來討論哲學問題,但是他在有生之年未能將其實現。

古希臘的邏輯學里有一個定律叫排中律,意思就是說同樣的一個事物,它不可能既非真也非假而介於兩者中間的狀態。但是這個定律顯然並非是放諸四海皆準的,只有在談論的對象是一個不可分割的事實時,它才成立。“上帝存在”這樣一個陳述可以說不可分割,所以它確實非真即假,不過“上帝”這個概念指向的事物卻是不存在的。另外,諸如“基督教的世界觀都是正確的”、“中共的統治最適合中國現狀”這樣一類陳述則是可分割甚至無限分割,因為基督教的世界觀包括千千萬萬個觀點,這些觀點有的是關於人類起源的,有的是關於宇宙法則的,有的是關於道德的,“中共的統治”也包括無數個政府行為,它們觸發了無數個對中國社會的影響。對於這樣的範疇廣闊而複雜的陳述,它們是否都同時必定非真即假呢?

語言限制了人的思維方式,但是在這個限制允許之內,語言卻又豐富了人類的想像力。我們經常會感慨“詞不達意”這個難題,抱怨說有些微妙的感觸無法用言語捕捉,但是實際上,我們也用語言創造出了非常非常多不存在於我們的客觀經驗世界裡的東西,尤其是關於鬼神的心理反應。“人是萬物的尺度”,其中“尺度”的表現就是語言。

詭辯派所引發的這種在哲學方法論中的語言分析傾向,也帶來一個新問題,真理是獨立於言語之外的,還是言語即真理呢?人類的認知也首先表現為語言,而語言本身可以被做手腳,比如上面提到的詭辯,就聽起來很令人信服,那麼是不是更會講故事的人講述的就是真理和真相呢?

我們拿《三國志》和《三國演義》做一番比較,前者是史書,後者是文學創作,關羽這個形象在後者中被塑造成一個完美的道德典範,能夠做到忠義兩全,他完全體現了中國古代社會的價值觀,以至於自唐代開始被神化,後來成了道教和佛教裡的神明,如今在各種道觀和寺廟裡被作為關聖帝君和伽藍菩薩供奉著,可是如果翻開更符合歷史真相的《三國志》,關羽這個歷史人物真的值得今天為其燒香膜拜麼?作為一本故事書,《三國演義》卻顯然更加能夠影響人們對歷史的認知和其行為。同樣的現象也出現在基督教,耶穌這個歷史形象,如果真的如福音書所描述那樣能夠行使神蹟,有這般驚天動地的力量,為何與他同年代的,同樣活躍於地中海地區的四十多個歷史學家卻對這個人物隻字不提呢(除了約瑟夫斯,他的作品雖然有提到耶穌,但有些內容被懷疑是後世基督徒插入原文的)?關於耶穌的生平事蹟,基本上我們只能通過福音書來瞭解,而這四本福音書都是耶穌死後 40 年才開始出現的,而且四本書的作者並未公佈自己的姓名與身世,也都承認自己並未見過耶穌本人,並稱這些記錄是源自對耶穌身邊的倖存者的訪問。有一本書《The Mythmaker: Paul and the Invention of Christianity》,其作者是一個猶太教徒,他稱耶穌的故事其實完全是使徒保羅一個人杜撰出來的,而基督教則應該被稱作保羅教。

從生活中我們一再看到,虛構的故事是如何左右著人類的行為,言語具有著影響人的認知甚至篡改現實的巨大力量,尤其當這些言語被時間的隔閡蒙上一層迷霧之後。

除了語言以外,古希臘哲學也另闢蹊徑,從一個全新的角度發展了辯論的技巧,這就是邏輯,而這個成就,則主要歸功於亞里斯多德。前面提到了普羅泰戈拉是語言分析的開創者,在其之後,柏拉圖區分了名詞和動詞兩種語義功能不同的詞彙,並且他得出結論,即一個句子,只有當它的結構是名詞+動詞的時候,它所描述的現實或者攜帶的涵義才能夠有可能為真,否則它必定為假,一個由名詞+名詞構成的句子沒有判斷的空間,因為它所述內容必然為假。在這裡,柏拉圖做了一點承上啟下的工作,但是這也是亞里斯多德能從前人得到的唯一啟發了。他在早期的作品裡,就已經在討論如何識別對方辯手的漏洞,以及如何構造自己的陳述來讓自己的觀點無懈可擊,這些內容都依然屬於修辭學的持續發展,直到他離開柏拉圖的學院,自立門戶後,他從一個全新且更為深入,更有洞見力的角度研究這個問題,於是,邏輯學就誕生了,其中的直言三段論(Syllogism)是他的第一個發明,舉例如下:

大前提:養貓的人都很有魅力 小前提:村上春樹有一隻貓 結論:村上春樹是個有魅力的人

下面我們更仔細一點來看一看直言三段論,先從術語開始,“三段論”,意思就是有三句話,這樣的每句都被稱作命題(Proposition)。三段論本身描述的是一個推論的模式,有兩個前提,加一個結論,這三者構成了一個結構,任何一個命題都可以出現在這個結構中的任何一個位置,如果它出現在了統構中的第一個位置,那麼它便成為大前提,如果它出現在第二個位置,便成為小前提,如果他出現在最後一個位置,他便被稱為結論。

接下來亞里斯多德分析了命題本身的結構,每個命題都由主詞(Subject)加上謂詞(Predicate)構成。在上面的例子中,“養貓的人都很有魅力”是一個命題,但是,這句話有一個隱含的信息。更為完整的描述應該是:“所有養貓的人都很有魅力”,“所有”這個詞放在這裡,修飾了我們要描述的這個語句主詞的範圍,而亞里斯多德注意到,除了“所有”還有另外一個情況,就是“一部分”,在後者的情況中,這句話的完整形式就應該是:“有些養貓的人很有魅力”。亞里斯多德將命題中主詞會出現的這兩種情況區分為全稱(Universal)和特稱(Particular)。

接下來他又注意到謂詞的部分,也可能有兩種情況,就是肯定(Affirmative)和否定(Negative)。在上面的例子中,“很有魅力”便是謂詞。所以這個命題在肯定和否定這兩種情況下,可能分別是:

- 所有養貓的人都有魅力。

- 所有養貓的人都沒有魅力。

於是兩種主詞的情況加上兩種謂詞的情況,組合在一起,就構成了四種可能,這樣的每一個組合就被稱作語氣(Mood)。

| 類型 | 代號 | 形式 | 範例 |

|---|---|---|---|

| 全稱肯定型 | A(SaP) | 所有 S 是 P | 所有養貓的人都有魅力 |

| 全稱否定型 | E(SeP) | 所有 S 都不是 P | 所有養貓的人都沒有魅力 |

| 特稱肯定型 | I(SiP) | 有些 S 是 P | 有些養貓的人有魅力 |

| 特稱否定型 | O(SoP) | 有些 S 不是 P | 有些養貓的人沒有魅力 |

那麼到目前為止,一個命題可能有 4 種語氣。也就是說它有 4 種可能出現的形式。

而剛剛所提到的這樣一個三段論裡面有 3 個命題,所以一個三段論形式可能出現的組合便有 4X4X4=64 種可能。

剛剛提到的這個三段論例子,它的模式可以簡單概括成下面這樣一種推理:如果 A 從屬於 B,而 B 從屬於 C,那麼 A 必然從屬於 C。

亞里斯多德並沒有止步於此,他發現這僅僅是若干個可能出現的推論模式之一,很快他又擴展出另外三種模式,於是他得到了四種模式,他稱這樣的每一個模式為格(Figure)。我覺得他在這個步驟的分析是最為有趣的,亞里斯多德注意到在三段論裡面,總是會有三個重要的詞彙,他稱之為項(Term),在咱們的例子裡分別是“村上春樹”、“養貓的人”、“有魅力”,分別被稱為主詞項(S, Subject term),中項(M, Middle term)、謂詞項(P, Predicate term)。於是乎,我們一直在討論的這一個格可以用下面的公式表達。

- M->P

- S->M

- S->P

亞里斯多德的天才之處就在這裡,我相信他一定借用了我們今天稱之為形式邏輯的思維方式來思考了這個問題,才會達到他當時的這樣一個結論。他發現我們可以把這三個項的位置相互調整而得到不同的公式,於是也就得到了不同的格。

四個格可以概括如下:

| 第一格 | 第二格 | 第三格 | 第四格 | |

|---|---|---|---|---|

| 大前提 | M->P | P->M | M->P | P->M |

| 小前提 | S->M | S->M | M->S | M->S |

| 结论 | S->P | S->P | S->P | S->P |

前面說過由於命題的四個不同語氣,所以一個格可能有 64 種組合,而現在我們又有了四個格,於是加在一起,總共我們便有了 256 種對於事物進行推論和演繹方式的組合。

接下來亞里斯多德所做的事情更是一項壯舉,他仔細分析了這 256 種三段論。最終得出結論,其中只有 24 個有效。而且有一個前提依然不能忽略,即是項所指向的內容是真實存在的,否則只有 15 種有效。這樣就表示另外 232 種三段論式是無效的,而基於這種無效的三段論式演繹所得出來的結論,就被亞里斯多德稱之為謬誤(Fallacy),它指的是那些看起來好像是真的,但實際上是錯誤的結論,原因就在於其背後思維方法的錯誤。

這個冗長和無聊的分析做完了,它在現實中有什麼用處呢?如果你不是一個經常會和人辯論的人,那麼它對你確實沒有用處。但是對於一個經常需要辯論的人來說則不同。舉個例子,有一個在網絡上相遇的美國基督徒曾經提出這樣一個觀點:教育系統和大眾媒體狼狽為奸,一同給民眾洗腦。他的論證是:

首先,柏拉圖說“No one is hated more than the man who tells the truth.”, 然後,既然耶穌被羅馬人殺害了,可見羅馬人恨耶穌, 所以,耶穌的一切話都是真的,基督教的一切教義都是真理。

現在咱們就應運亞里斯多德的邏輯學來分析一番。

首先,柏拉圖的那句話顯然不為真,但是我們姑且假設其為真。這句話需要重新調整一下,保持含義不變,同時又更便於邏輯分析:“講述真理的人會被憎恨”,這便是大前提。於是這個人的論推可以用下面的三段論來表達:

- 講述真理的人會被憎恨

- 耶穌被憎恨

- 所以耶穌講述的是真理

接下來我們需要做的是分析出其中的主詞項,中項和謂詞項,它們分別是:

- 耶穌(S)

- 被憎恨(M)

- 講述真理的人(P)

於是這個三段論的型式為第 2 格,因為它符合這樣的模式:

- P->M

- S->M

- S-P

而且,其中的三個命題也都屬於全稱肯定型(A),於是在亞里斯多德的 256 個組合裡,它屬於 2-AAA,在亞里斯多德的結論裡,它是一個無效三段論。

所以,亞里斯多德建立了一套可以客觀化、系統化、形式化地使用的方案,來甄別一個語句,一個陳述中的錯誤。至於他是如何得出結論說其餘 232 種形式是無效的呢?這是基於對客觀現實的廣泛的考察和總結,比如說剛剛說的這個 2-AAA 三段論,它在現實中的一個例子可以是:長鼻猴都是橘黃色,幾幾是橘黃色,所以幾幾是一隻長鼻猴,而這個結論顯然是錯誤的,亞里斯多德的這種廣泛地蒐集現實中的客觀經驗,然後基於歸納邏輯來總結出可以普遍適用的規則,這種方法就是科學的雛形。但在我看來,他最傑出的地方,在於用有限的法則來描述了語言的無限性,這其中的智慧、決心與執行能力,實在令人望塵莫及。

謬誤後來成為一個極為重要的邏輯學甚至哲學概念,亞里斯多德所發現的這些被稱為形式邏輯謬誤,而後人又擴展出非形式邏輯謬誤,並且非形式邏輯謬誤裡又再分為幾大類。

一個很典型的非形式邏輯謬誤就是循環論證,意思就是用 A 來解釋 B 的存在,同時又用 B 來反過來解釋 A 的存在。我們在平時總是喜歡用“先有雞後有蛋,還是先有蛋後有雞”來描述一些難以回答的問題,而這類問題之所以難以回答,就是因為它陷入了循環論證的邏輯謬誤,所以這其實是一個普通人都很容易識別到的邏輯問題,可是有些基督徒卻沒有辦法做到,有很多基督徒,如果你問他們為什麼上帝存在,他們會回答說,因為《聖經》裡面說上帝存在,然後你再問他們為什麼《聖經》說的就可信,他們會說因為它是上帝説的話。

而有一些謬誤甚至不屬於嚴謹的邏輯學範疇了,比如訴諸情感謬誤,稻草人謬誤,真正的蘇格蘭人謬誤。所有這些謬誤加起來有數百個,如果都能融會貫通,在辯論中可以說是無往而不利。訴諸情感謬誤是一個基督徒經常會使用的伎倆,尤其是牧師或者一些美國文藝圈的名流,這類人的演說基本上都屬於空洞的話術加上“心靈雞湯”。好像從于丹開始,“心靈雞湯”在大陸地區成為了一個貶義詞,因為它變成了為體制歌功頌德的御用流氓文人的洗腦工具,基督教的情況也不相伯仲。設想一下,我可以先講一個驚天地泣鬼神的故事,比如羅伯特·史考特船長的故事,他帶領的南極新地探險最終卻成為他和部下的隕命之旅。由於這次探險還帶有科學考察的任務,所以即使在徹底絕望的情況下,考察隊伍雖然已經拋棄所有物資,但他們還是堅持拖著重達 14 公斤的化石樣本,它們最後在他們的屍體旁被找到。這些樣本證明了南極洲曾經與南美洲大陸接壤,進一步驗證了大陸板塊漂移的理論,而這個理論一直以來和生物學進化論是相輔相成的。那麼,在講過了這個科學家為了科學探索獻出生命的感人故事後,我如果接下來就講述一些基督徒是如何詆毀進化論的歷史,自然而然會讓聽眾產生對基督教的厭惡之情。而如果接下去我繼續對基督教做否定和批判,聽眾也就會更加信服。然而,這並不是一個理性主義者應該採取的策略。

人的大腦很難同時接受兩個相互矛盾的概念。當遇到這樣的情境時,大腦會去選擇不會讓主體陷入巨大情緒落差的那一個結論,而且這個過程完全發生於潛意識中,主體自己並不會意識到這背後的驅動力是情緒。但是,接下來這個選擇的結果卻會進入到主體的意識,而且大腦會令主體“認為”這個選擇是自己理性的抉擇,於是他會開始有意識性地為自己的立場尋找合理依據,而如果這時主體被呈現很多否定了其立場的事實,主體在行為上便會表現出各種心理抗拒,有雄辯能力的人便會巧舌如簧,強詞奪理,並且給人一種似乎有那麼幾分道理的感覺,但終歸都是通過扭曲現實來讓自己的觀點看起來合情合理。而這個觀察目前也完全符合我所了解到的腦神經科學的發現。這似乎是人的認知本能的一種缺陷,它導致我們容易陷入一種二元邏輯的認知誤區。所以我經常見到這樣的情況,在佛教徒眼裡,只要證明了科學的結論是錯誤的,或者科學的認知能力是有限的,那麽釋迦牟尼說的便必然是正確的。基督徒也同樣如此,只要證明了相對論是有漏洞的,那麼世界便一定是上帝創造的。他們這種思維背後的假設似乎是,在這個世界上,只有科學的世界觀和他們各自信仰的世界觀兩種解釋自然的體系,其他世界觀都不存在。面對這種情況,你只需要把所有這些宗教的解釋放在一起,你就會很容易另他們啞口無言。對佛教徒你只需要說:科學不正確也不代表佛教的世界觀就一定正確,可能基督教是正確的。反之,對基督徒你只需要說:科學不正確也不代表基督教就一定正確呀,可能佛教是正確的。在其它一些更為具體的宇宙觀問題上,我們甚至可以把更多的宗教觀點放進來一起比較,比如說伊斯蘭教,古埃及的宗教,還有北歐神話和希臘神話背後的宗教,還有印度教。

除了用於辯論之外,邏輯學還能帶給我們什麼呢?在思考這個問題時,首先進入我腦海的是泰勒斯的一個學生,叫阿那克西曼德(Anaximander),在人類歷史上,他第一個提出地球應該是懸浮在空中的,他得到這個結論的方式完全不是經驗式的,而是通過邏輯推理。當時的希臘人認為地球由一個叫阿特拉斯(Atlas)的巨人托著(源自古希臘神話),這樣的模型其實跟古埃及、古巴比倫和古印度都是相似的,在印度教某些派系的世界觀裡,世界由三隻大象托著,大象又由一直烏龜托著(中國的也類似,而且似乎抄襲了古印度)。阿那克西曼德的思考受惠於後來被亞里斯多德稱為“無窮倒退”的邏輯問題,即為了解釋事物 A,我們引入事物 B,為了解釋事物 B,我們引入事物 C,為了解釋事物 C,如此無窮延續下去……用古印度人的世界觀舉例會更直觀些,地球由大象托著,大象由烏龜托著,那麼烏龜由誰托著呢?可能是海吧,那海下面又是什麼托著呢…………所以這個思路走不下去,那麼,地球一開始就應該不是被任何東西托著。另外一個例子,就是霍金的時間旅行悖論,首先,霍金不認為我們能夠穿越時光回到過去,這個結論是由他的數學計算得出來的,但是在他的推算裡,我們卻可以去到未來。可是他的數學太複杂,普通人沒有辦法理解,於是他提出這樣一個悖論,說如果我們回到過去殺死我們的爺爺,那麼我們怎麼可能存在呢?

前面已經討論了這麼多關於知識論和方法論兩個方面的發展,最終還是面臨一個問題,如何檢驗一個理論的有效性與可靠性?是不是說,哲學家說的就是正確的呢?蘇格拉底主張精英民主而反對自由民主,柏拉圖仇視藝術與詩歌,亞里斯多德倡導種族主義(他就是給奴隸制尋找科學依據的罪魁禍首),這些哲學家的這些觀點,好像在今天都與普世價值不能兼容,很難被大眾接受。有智慧就等於說出了真理麼?

亞里斯多德在所有前人的成果之上,經過他自己的思考,最終建立了科學方法論的雛形,所以他被認為是西方科學的鼻祖。在他看來,對科學知識的探尋如何成為可能呢?

首先,亞里斯多德支持目的論,認為所有自然現象背後都有其原因,於是這便構成了我們可以認知的對象,所以真理的存在,在他看來是確定無疑的。其次,雖然我們的感知有不穩定和不一致這樣的問題,但是總體上來講,我們所具有的感官系統是相同的,不同的個體所獲得的感知,它們之間的相似性遠遠大於他們之間的差異性,在個體間廣泛一致的這些認知,被他稱為共同信念(Common Belief),共同信念必然對應著自然規律的某種內在一致性,所以,以這個共同信念為經驗的基礎,在這個基礎上通過系統化地方法來發現知識,是完全可行的。另外通過對語言現象和數學能力的考察,他認為人是理性的動物,再加上他認為人有本能性的求知慾,而既然自然的一切都有目的,我們的求知本能也應該具有目的,那麼遵循著自然法則,這本能會引領我們走向知識。

探尋知識的科學方法又是什麼呢?亞里斯多德認為,在共同信念的基礎上,廣泛的收集經驗觀察,來形成我們的研究材料,然後基於歸納邏輯來建立可以普遍適用的原則,之後再把這個原則,通過演繹邏輯應用到經驗中去驗證,如果他有與經驗不符的地方,我們則需要採用蘇格拉底那樣的辯證法,對其進行持續的改進。在前面講到他的邏輯學時,我們已經能夠看出這種從經驗出發到理論,再從理論回到經驗的方法論,馬克思的那句“實踐是檢驗真理的唯一標準”其實是從亞里斯多德那裡抄襲的。

所以,亞里斯多德是一位集大成者。他並非僅僅提出這些理論,在他的一生裡,他從未停止探索的腳步,他幾乎研究了所有關於自然的領域,並給這些領域取了不同的名字,而這些名字也一直沿用至今成為不同的學科,除了上面提到的邏輯學、修辭學和形而上學外,還有:物理學、生物學、動物學(Zoology)、心理學、經濟學、政治科學、天氣學(Meteorology)和倫理學(Ethics)。

古希臘的哲學家中,阿那克西曼德(Anaximander)首先提出了地球是漂浮在空氣中的鼓狀形體,恩培多克勒(Empedocles)首先提出了生物進化論,阿那克薩哥拉首先提出了宇宙大爆炸理論,但是在現在的科學教科書裡,卻沒有將這些發現歸功於他們,原因又是什麼呢?因為他們沒有通過演示來證明自己的想法,雖然在 2000 多年以前,他們首個提出了這些理論,但嚴格來講當時它們只是假說而已。

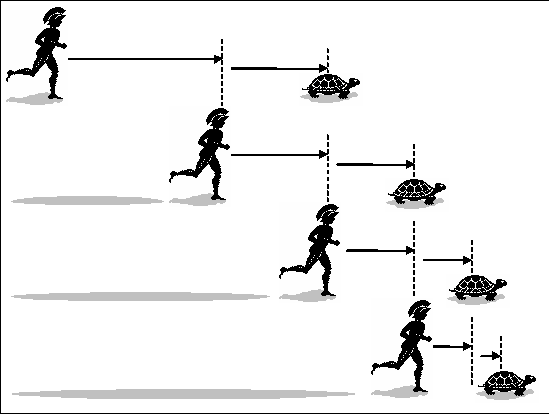

巴門尼德有一個學生叫芝諾(前面提到過他與德謨克里特的一次辯論),亞里斯多德在他的《物理學》一書中記錄了一些芝諾提出的哲學悖論,被後世稱為芝諾悖論。其中有一個非常著名,叫阿喀琉斯與烏龜賽跑。阿喀琉斯是古希臘神話里面的戰爭英雄,半人半神,作為一個戰士,他跑的當然很快。但是芝諾的這個論證的結論卻是,如果阿喀琉斯讓烏龜先跑一段路,那麽他便永遠也無法追上烏龜了。證明過程如下:當每一次阿喀琉斯已經到達了之前烏龜所在的地點時。烏龜因為在運動之中,必然已經不在那個地點而嚮前行進了一段。所以這和比賽開始的狀況是一樣的。那麽如此繼續當阿喀琉斯再一次到達烏龜之前所在的地點時,烏龜又已經向前一步。這個過程會不斷重覆,所以不論怎樣,烏龜永遠會在阿喀琉斯之前,因此他永遠也無法追上烏龜。 這個論證可以用下圖來演示。

首先,這個結論完全違反我們在現實生活中所得到的常識;其次,這本來是一個小學生就可以解決的數學問題,可如果我們從芝諾的角度來看這個問題,卻又感覺他說的很有道理,以至於不知道如何反駁。如果想以哲學的角度來反駁芝諾的話,那可是很燒腦的,因為它涉及到芝諾於對無限的錯誤使用,雖然亞里斯多德當時自認為成功否定了它,但是完美的解決方案直到近代才被提出。但問題是,不是所有的人都有這樣的思考能力以及哲學基礎。對於這個問題,所幸的是,我們如果不願意去費腦筋思考,可以設計一個簡單的實驗來推翻它。所以從這個例子裡我們可以得出一個法則:從經驗界的觀察而推演出的認知比純粹的抽象思索得來的認知更可靠,純粹理性得到的知識,在有效性上低於經驗,所以若它被經驗否定,那麼便不是真理。我在前面一直重複說的一個概念:對於這個外在世界有效的知識,它的標準就是能夠在經驗中,通過演示(Demostration)來證明。

那麼,何謂演示呢?下面是一個人類學的例子。

在日本沖繩縣的石橫島(Ishigaki Island),有一批古人類化石被出土,年代測定顯示他們生活在距今 2 萬年至 2 萬 7 千年以前。進一步的 DNA 測試則顯示這些人源自於東南亞,最終根據各種證據古人類學家得出一個初步結論,這些人的先人應該是在 3 萬年前從臺灣東部出發,穿過中國東海到達日本的。但是這個假說背後有一個謎題需要解答,就是這些石器時代早期的人類究竟是如何穿越這 1000 公里的海域的?

為了解答這個問題,在 2016 年,人類學家海部陽介(Yousuke Kaifu)進行了一系列實驗。但是在我繼續講述這個實驗是如何進行的之前,我們不如先來考察一下基於信仰和信念的認知方式會如何去解釋這樣的現象。

這種思路很簡單,我們只需要假設一個神,並賦予這個神如下屬性:對人類很友善、無所不能,並且他很神秘,遠遠超越我們人類的理解能力。然後再將這個無法理解的現象歸功於這個神,這個神以某種方式幫助了那些早期人類,至於他為什麼要幫助他們?以及他是怎樣具體幫助的?是通過了什麼仙術或者魔法,還是說幫助他們造了一艘巨大的船隻,就像諾亞方舟一樣,還是說像摩西分海一樣把海水分開,讓這些人能夠在海底大陸架上徒步走過去?至於這些問題,我們不要去想,不要去過問,因為他超越我們的理解,所以去深究這個問題沒有價值,只需要無條件的接受這個解釋就好了。

這個思路也可能有另外一種版本,依然很簡單,但是把上面那個版本的神替換成高智慧外星人,他們幾乎也都具有相似的屬性:對人類友善、雖然不至於“無所不能”,但是科技能力遠遠超過我們人類,並且也很神秘,他們的科技水平遠遠超越我們的理解能力。這些外星人幫助了他們,至於是具體怎麼幫助的,提供了怎樣的技術,是幫助他們造船,還是使用一些穿越時空的技術,把他們直接送到日本島,這些細節也不用去琢磨,因為我們是無法理解的,所以就直接接受這個解釋就好了,不要去質疑。

所以這個解釋,並沒有告訴我們這些早期人類究竟是如何去到日本的,謎題對我們而言仍然是謎題,由於信念的認知方式並不鼓勵懷疑精神,它將永遠是謎題,但不僅如此,我們心中還從此多了一些我們更加無法認知的事物,就是那些超越我們理解能力的神或外星人。

好了,現在我們再說回到海部陽介的實驗。他的設想是這些早期人必定是建造了某種能夠遠程航行的划艇,然後利用這些划艇渡海到達了日本。但是他不僅滿足於做這樣一個設想,而是想要去證明它。於是他們根據當地的植被和環境特徵,假想出第一種早期人類可能製造出的船,一隻用當地生長的蘆葦建造的划艇,於是他們招募志願者和科研人員共同組建了一個 60 人的團隊,來建造這樣一個划艇,這個實驗的關鍵在於他們必須要使用和當年相同技術水平的工具,只有這樣他們才能夠驗證這種假說的合理,於是他們使用在海邊撿到的貝殼來切割蘆葦。這 60 個人的團隊,用了兩個月的時間打造了兩隻這樣的划艇。為了測試這個滑艇是否可行,他們首先嘗試從與那國島 (Yonaguni)劃向 75 公里遠的西表島 (Iriomote-jima),結果測試失敗,結論是蘆葦划艇不能勝任如此艱鉅的任務,因為船身太輕,無法在洶湧的海浪中保持固定方向。但是,海部陽介沒有放棄,於是他設想了另外一個可能的方案:竹筏,並請來台灣阿美族人建造這樣一隻船,這次他們從台灣東岸劃向綠島來測試它,測試結果依然失敗。所幸的是,海部陽介還是沒有放棄,他設想的第三個方案是:獨木舟,將一棵直徑至少有一米粗的樹砍倒,將其挖空,並且全程只能使用石斧石鑿。這一次他們終於成功了。

在這個科學考察的小故事裡,海部陽介提出的不同造船方案並不難想到,但是關鍵的是,他堅持要再現當時的原始人造船的過程來證明自己的理論究竟是否可以成立。這就是科學演示,而且這也只是科學方法的最基本要求之一。

在北歐神話裡,維京人相信的九個宇宙不能被演示證明;希臘神話裡奧林匹斯山的眾神不能被演示證明;印度教和佛教裡的輪迴轉世不能夠被演示證明;基督教神學裡的三位一體不能夠被演示證明,今天人們依然相信的像占卜預言這一類各種古代玄學都不能夠被演示證明,還有各種各樣的與鬼神有關的都市傳說也都不能被演示證明,所謂的超心理學(Parapsychology )不能被演示證明,甚至是弗洛伊德的解夢理論也不能在嚴格意義上被演示證明,更不要說榮格的同一律(Synchronicity)理論。

從邏輯上來講,不能夠被演示證明的,並不等於就是一定不存在或者是錯誤的,只是表示它們是我們認知能力以外的,我們對於這些東西的所謂“認知”,充其量只能算作揣測,而且這種信息對於處理現實生活毫無價值。但是出於尋找存在的意義的目的,有些人可能會選擇相信這些人類理性以外的事物,但這就屬於個人選擇的問題了。在一定的情況下,我並不反對相信這些不能被演示證明的東西,但是對於這類事物的容忍應該需要一個邊界,那就是它們至少應該符合下述條件:

- 沒有與當前的科學發現相違背;

- 沒有違背當前的普世道德;

- 沒有害人害己,比如一些愚蠢的迷信。

而基督教沒有滿足上述任何一個條件。大多數人都沒能區分兩個關鍵的概念:懷疑當前的某個具體的科學發現和懷疑科學所採用的方法論本身。科學界定了自身認識能力的局限性,所以永遠懷疑自己在某一刻得到的結論,但是對於這種“不停懷疑自己”的方法論本身卻並不再懷疑,所以我們所看到的科學家的行為便是,不斷否定前人的結論,不斷根據新觀察到的數據來更正之前的理論,上面已經提到過一些這樣的故事。

有一個非常適合演示這個方法論的例子就是地質學中對於地球年齡的推定。在放射性年代測定法(Radiometric dating)出現之前,所有的物理學家和地質學家對於地球年齡的測定都與今天的結論相去甚遠。1999 年,在加拿大西北,科學家們找到一塊古老岩石,經過放射性年代測定之後,它的年齡被推斷為大概 40 億年。從那以後,科學界所接受的地球年齡為 40 億年,直到 2008 年,一塊更為古老的石頭在西澳大利亞的傑克山崗被找到,它的年齡範圍在 44 億年左右,於是科學界並無爭議地更改了對於地球年齡的看法。在這裡我們不會看到宗教世界普遍存在的現象,並沒有科學家建議我們把 40 億年作為一個永遠不可以被質疑的結論確定下來,然後對於所有其他數據都無條件地拒絕甚至是批判。後來,越來越多的古老石頭被測定了年代,而結論都指向 46 億年,因此現在的教科書和科學紀錄片都會說地球有 46 億年的年齡,但如果在未來我們又發現了一塊更為古老的隕石,那麼我們就只能做好準備再次更新我們的知識,這就是科學的基本方法。

可是這個現象反倒是給基督教攻擊科學帶來一個很大便利,有的基督徒攻擊科學時會說,科學不可靠,正是因為科學從來沒有固定的結論,它始終在變,而基督教卻不同,《聖經》從來沒有改變過。正是因為科學始終在變化,我們才有進步。這種態度就是反過來懷疑科學所採取的懷疑精神。當然你可以懷疑懷疑論本身,只是這樣你就會陷入教條主義,也就是所有宗教的立足之本,因此,如果對多數宗教的核心教義做哲學剖析,你總會得到一堆邏輯謬誤。基督教不同派系對於地球年齡的科學發現有不同的解讀,根據《聖經》推算的地球年齡只有 8000 到 10000 年,基要派認為《聖經》的真理是不可置疑的,任何在這個年齡範圍之外的科學結論,都必然是錯誤的。但是自由派選擇相信科學的結論是正確的,他們擁抱實證主義的方法,於是為了調和這個結論與《聖經》的衝突,他們認為《聖經》不能夠從字面意義上去解讀,而是要以文學隱喻和寓言的方式解讀,《聖經》裡面描述時間的詞彙不能從今天的科學常識的角度來理解,比如《創世記》中上帝在 7 天創造世界,他們便認為《聖經》中的“天”並不能理解為今天我們現實中的一個自然日,即地球自轉一周的時間。於是,根據《聖經》,堅信地球年齡只有 1 萬年的基督徒被稱作 Young earth creationist,接受了科學結論的基督徒被稱作 Old earth creationist。

科學不僅僅懷疑宗教,科學也懷疑其自身,非常重要的一點就是,能夠否定科學,證明過往的某個科學結論是錯誤的,最終只能是科學自己。宗教作為一個追尋真理方面的門外漢,永遠只能作為一個局外人來嘲諷而已,它們自己永遠無法加入這樣一個探尋真理的遊戲。真正的智慧,在於承認我們“不知道”,承認對於很多問題,我們沒有答案,承認人類在認知能力上的局限,只有先做到這一點,反而才能開始獲得有效的認知。

皮爾當人(Piltdown Man)事件是一次著名的科學界醜聞,罪魁禍首是一個名叫查爾斯·道森的業餘古人類學家,他用人類頭骨和其他靈長類生物的牙齒和下頜骨化石混合在一起,偽造了一系列原始人頭骨化石,並煞有介事地分別在不同年代公佈他在皮爾當地區發現了這些化石,他聲稱他尋找到了進化鏈上人類與猿人之間的那一個缺失的鏈條。他的這一系列欺詐活動始於 1908 年,在 1912 年到達巔峰,被學術界普遍接受。但是在那之後的十年內,一直有不同的學者專家,在經過鑒定之後,得出結論這些化石是偽造的,可是由於當時年代測定技術上的落後,有關真偽的爭議始終並無定論。而且今天的科學史學界認為,當時的古人類學界所表現出來的這種盲目,一定程度上也源於種族主義,因為當時歐洲人無法接受人類起源自非洲這樣一個理論。

一直到 40 年代,聚氟年代測定法(Fluorine absorption dating)才被用來重新鑒定道森當年發現的化石,測試結果被公諸於世,學術界才終於獲得共識,整個皮爾當人事件是一次精心策劃的學術欺詐,而且包括道森本人在內的很多人都被認為有參與策劃這次騙局的嫌疑,其中還包括《福尔摩斯探案全集》的作者柯南·道爾。

關於這項欺詐的科學研究一直沒有停止,直到 2016 年,科學家才終於精確還原了道森偽造這些化石的方法,他們發現道森發現的每一個化石樣本都經歷了一系列相同的和專業的石化處理,讓其看起來與古化石相仿。這項最新的研究也排除了柯南·道爾參與這次偽造事件的可能。

這項醜聞一直被一些基督徒拿來攻擊科學,尤其是攻擊生物學進化論裡的結論,他們聲稱古生物學家和古人類學家都是騙徒。可是如果我們回溯這個事件,從一開始對這些化石的真實性提出質疑的就是科學家本身,而在之後的將近 100 年時間裡,一直堅持不懈的去戳破謊言和還原真相的也是科學家本身。而真相最終能夠水落石出,照告天下,靠的也是科學方法,不是《聖經》的教導,也不是上帝的啟示。在基督徒眼裡,這個事件可以拿來否定科學認知的有效性,但是在我看來則恰恰相反,這個事件可以用來完美地維護科學認知的可靠性。

所以,每次聽到有些人講“但我也不迷信科學”這句話時,我難免會咂舌。這句話本身便有邏輯衝突,它表示說話的人對於科學的認知方法的本質不甚瞭解,所以誤用了“迷信”這個中文詞彙。更虛偽的是,宗教信徒們只用懷疑的態度來質疑科學,卻從不用這種態度來反思他們自己的教條,這便是有選擇性地使用懷疑精神,這種認知行為在心理學和認知神經科學裡稱為“認知偏見”,通俗地說是“雙重標準”,也是我抗爭了將近二十年的對象。

能夠用簡單的客觀事實去證偽的事情尚且如此,至於那些解釋覆雜的社會問題的謬論,則更難戳穿,因為我們很難通過設計實驗去推翻它。在人類社會里有非常非常多有學識、有名望、有影響力的名流,會借著他們的博學多才、強大的雄辯能力和感染力,來對一些歷史和社會問題胡說八道。有些時候這類行為背後的動機,是有意識的通過自己的能力來左右普通人的想法。在所有關於政治和宗教的意識形態之爭里,這樣的情況數見不鮮。面對這樣的情況,我們若不認同,又要如何應對呢?

在梵蒂岡的教皇行宮裡,有這樣一幅壁畫,題為《雅典學院》,是文藝復興時期意大利畫家拉斐爾的作品。這幅畫的中心,如果放大來看,是柏拉圖(左)與亞里斯多德(右)兩人在交談,這幅畫的細節也暗示了兩人的哲學風格。

柏拉圖衣著的配色分別代表著四元素說中的火與氣,他手指天上,代表著他的哲學風格:超然物外,訴諸於純粹理性;而亞里斯多德的衣著配色則是土與水,他用手伸向大地,代表著他的哲學風格:腳踏實地,立足於共同經驗。我們幾乎可以從這個栩栩如生且充滿隱喻的畫面還原這兩個人之間可能發生的對話。柏拉圖可能說:“關於世界的奧義,存在於我們所處的經驗世界之外,只有拋棄塵世煩擾,擺脫物質的束縛,我們才可能認識到它”,而亞里斯多德則可能會回答說:“既然這種終極奧義在我們能夠體驗的範疇之外,那麼它便超出我們的認知能力,引入這個概念對我們來說毫無益處,它不僅沒能幫助我們認知眼前的這個經驗世界,反而還給我們自己增加了一個新的謎題……”

而兩人之間的關於人類認知的爭論,不僅貫穿了整個西方哲學史,也是整個人類知識的歷史一直沒有變化的主題,這場爭論在不同的時期以不同的形式持續著,有時是不同的哲學流派間的爭論,而在某些特定的場合則是某些個人之間的爭論。在 17 世紀,有一場曠日持久的哲學辯論,一邊是以法國為大本營的唯理主義,另一邊是以英國為大本營的經驗主義,唯理主義的想法便更有柏拉圖的風格,經驗主義則更傾向於亞里斯多德。弗洛伊德與榮格兩人之間的分歧本質上講也是一種相似的對立。在兩人之間的書信中,弗洛伊德稱自己的方法為理性主義(Rationalism),稱榮格的方法為神秘主義(Mysticism)。這種理性主義 vs 神秘主義的對峙,在今天依然存在著,依然是人類認知系統的兩個基本方法。所以有人說,每個人,或者是柏拉圖主義者,或者是亞里斯多德主義者,二者必居其一,不再存在第三種類型。

每提到古希臘,我們唯一能夠想到的只有這些青史留名的智者們,我們總會下意識的透過他們的智慧,來揣度古希臘社會的生活面貌,於是難免會產生一個印象,古希臘人普遍具有前衛的想法。但是,在古希臘社會,主流的世界觀完全是另外一幅景象,而我們剛剛提到的很多哲學家在當時都在一定程度是異端。

“古希臘”這個地理名詞並不是指一個完整的龐大國度,它是若干個相互比鄰的城邦國的總稱,這些國家都很小,基本上就是一個城市的規模,而且他們之間也相互爭戰,很像是釋迦牟尼時代的印度,但不同之處在於這些希臘城邦國完全使用統一的語言,也有共同的宗教信仰(但各自崇拜的主神不盡相同),並且每個城邦都實行民主制度。和所有的古代國度相似,古希臘社會不僅也有各種宗教迷信活動,而且他們也有很多獨特奇怪的習俗,是今天的人類社會視為奇葩或粗鄙,無法接受的。即使是在富庶的人家,他們也會拋棄掉女嬰,即便是男嬰,若是有疾病或者不夠健壯,也可能會被拋棄;他們沒有律師或者檢察官這樣的司法服務,所以每個公民需要通過學習來讓自己獲得法庭辯論的能力(所以詭辯派才有利可圖);他們的生產力主要來自於奴隸,在某些城邦,有些時候奴隸的數量甚至大過於公民;他們鼓勵一個成年男性與一個少年男子之間的同性戀關係,甚至認為這是一個男人走向成熟的最後一步;他們開辦奧運會,甚至在摔跤和拳擊這樣的競技項目裡,運動員要決鬥到死為止,以此向眾神之王宙斯致敬;他們有時候會把哲學家的講座當成是一種娛樂活動……

類似於在黑暗中世紀基督教打壓異端,在古希臘也有很多哲學家因為他們的思想而被迫害。比如最早提出宇宙大爆炸理論的阿那克西薩哥拉,他認為我們看到的天體,比如太陽和星星,其實僅僅是炙熱的金屬球體,而月亮本身也僅僅是一個石塊,它的光芒其實是對於太陽光的反射,但在當時所有天體都被理解為古希臘神話中的神祗。阿那克西薩哥拉因此被宣判有罪並被流放。普羅泰戈拉也因為宣揚不可知論神學理念而被迫流亡,客死他鄉。柏拉圖也被流放過。還有一些哲學家則是被處死,其中最著名的例子就是蘇格拉底了,他的罪名是宣揚無神論腐化雅典的青年(當時希臘政府眼中的無神論和今天的無神論並不同,同理,在羅馬時期,政府也斥責當時的基督徒為無神論者,下面我會解釋)。甚至希帕索斯(Hippasus)因為發現無理數(2 的平方根)而被投入大海。

但是總的來說,大多數的哲學家都還是過著優等的生活,原因也很簡單,這些哲學家有一部分出身權貴,所以即使他們的想法與當時的主流格格不入,挑戰權威,但是他們並沒有被社會邊緣化。人類歷史上的第一位哲學家泰勒斯有過這樣一段軼事,因為他擅長數學與天文學,有一年他通過觀測氣象精確的預測了橄欖成熟落地的日子,於是在那之前他拿出全部家當,租下了整個城市的所有壓榨橄欖油的工具,來壟斷這個行業,結果種植橄欖的農民們不得不以他開出的高價租賃他的工具,這個生意一本萬利,泰勒斯也一夜暴富。很多歐洲的哲學家用這個故事來展示一點,即是哲學家們並不是沒有能力成為富翁,只是他們對於金錢沒有強烈的興趣。

布萊恩·馬吉(Bryan Magee)在他的著作中說,古希臘哲學家真正值得後人景仰的貢獻並非在於他們對世界提出了新的想法,而是在於另外兩點:

- 第一,在理解自然方面,沒有訴諸於當時的常識和思維定式,沒有求助於當時的宗教迷信,更沒有屈服於權威;

- 第二,他們中的大多數人不僅自己充滿懷疑精神和獨立思考的精神,也鼓勵他們的學生去自由思考,並且鼓勵他們反駁自己的觀點,而不是將自己的觀點強加給自己的學生們讓他們盲目的追隨。

今天的大多數人依然完全做不到這兩者中的任何一點,關於前者,雖然今天的人會把很多科學發現做為常識接受下來,但在認識未知領域時所採用的方法依然與幾千年以前蒙昧時期的人類並無二致;至於後者,鼓勵別人去指出自己的錯誤,這實在是難上加難,因為它違反了人自身的本性。所以從這個意義上講,這些古希臘的先哲們都是勇士,是精神世界的探險家。

在這一篇裡我提及過很多古希臘的哲學家,其中大多數人對於他們當時的宗教都持一種蔑視的態度,但是正如剛剛所說,上述這些哲學或科學先驅的想法在當時社會是非主流和小眾的,他們代表的是當時社會的極少數派,在那個時候古希臘人的世界觀就是我們今天所看到的古希臘神話所描繪的世界,大多數民眾對於這些神話的看法,就等同於今天基督徒對於《聖經》的看法(如果反過來講,這句話會更有震撼力:今天基督徒對於《聖經》的看法,就等同於 2000 多年前的古希臘民眾對於希臘神話的看法)。

可以設想一下,如果這些先哲穿越到了現代,面對今天的基督教、伊斯蘭教、印度教等等宗教信仰,他們會是什麼態度呢?上面已經說得這麼詳細,答案不言自明。這些先哲講過的很多話,完全可以直接借用來,放在今天與基督徒的辯論中,用來否定對方,到底是這些哲學家的想法太超前於他們的時代,還是今天的基督徒太落後於當前的時代呢?

由此可見,在知識論這個基本問題上,古希臘先哲的思考幾乎已經直接到達了人類理性的盡頭,即使在今天我們也沒能繼續嚮前邁進一步。從這一點來講,古希臘人的智慧實在是令人瞠目結舌。而且,設想一下,那些有前瞻性的人,如果他們當時發展的不是哲學而是某種玄學甚至宗教,這些宗教如果倖存至今天,顯然也會比基督教這類一神教更能與科學兼容吧。

他們對於當時的宗教所做的犀利的批判會使得今天的人誤以為他們是無神論者,但是,實際上,上述多數哲學家都不是今天的物質論或者唯物論意義上的無神論者,以今天的標準,我們會說他們都是在各種不同意義上的有神論者,而且他們都各自发展了自己的神學理論。神學本身是一個寬泛的概念,說到神學,並非一定就是指基督教神學。不僅如此——雖然他們本人的神學結論與基督教大相徑庭——他們中有些人的神學理念還啟發了基督教,可以說,“神學”這個概念與學科,也是基督教從古希臘哲學中抄襲過去的。

基督教源自猶太教,猶太教自身的根基是根本沒有哲學的,基督教的神學與哲學,最初就是受到希臘文化影響的猶太人從上面提到的某些哲學家(主要是柏拉圖以及柏拉圖主義的傳承者)那裡搬去的。基督教在對古希臘的哲學和神學進行剽竊的過程中,又做了一個非常重要的改動,就是把其中的懷疑精神徹底閹割掉,因為上帝的存在,《聖經》的絕對真理等等一系列教義是不可被質疑的。

諷刺的是,雖然有些古希臘哲學家啟發了基督教神學,但是他們本人如果生活在中世紀,也不會認同基督教,且會被教會視為異端。這個結論不難證明,在漫長的中世紀過後,他們的神學理念在西方哲學中重新復蘇,生根發芽,慢慢衍生出不同的有神論,包括萬物有靈論、泛神論、自然神論、萬有在神論等等(有神論並非只有像亞伯拉罕諸教這樣的一神論和諸如印度教、道教這樣的多神論,還有很多其他形態,但其餘形態基本上只以哲學的形式存在),而在後世裡主張這些有神論的哲學家,也大多都被當時的基督教教會以異端為由打壓甚至迫害。那些古希臘的哲學家——尤其是柏拉圖——的神學理念,也只有能與基督教的教條主義兼容的部分被基督教抄襲,其他的部分則被剔除掉。中世紀的基督教神學家都極為看重柏拉圖的著作,甚至奉為經典,但是柏拉圖在公元前 387 年建立的雅典學園,經歷幾起幾伏之後,最終在公元 529 年,被陷入宗教狂熱的羅馬皇帝查士丁尼一世(Flavius Petrus Sabbatius Justinianus)關閉,基督教的排他性在這裡又一次逆轉了人類歷史前進的車輪,理性的薪火由此斷滅,歐洲大陸進入黑暗時期。

哲學思考本身的一個特徵就是全面性與系統性,一個人如果想要他自己的想法達到了哲學的高度,那麼他思考的範疇至少要同時包括形而上學、知識論和倫理學,這三者是緊密關聯,無法分割的,一個人對於現實和世界本質的理解,必然決定這個人對於人類知識的觀點,同時也再進一步影響到這個人的價值觀與道德觀,以及如何獲得快樂的人生觀。比如一個基督徒的形而上學會包括認為上帝才是這個世界最終極的實在,神性和神的意志便是宇宙最高的法則,靈魂也可以在死後繼續存在,這樣的世界觀必然會導致如下的知識論觀點:人類對於真理的認知只能來自於上帝的啟發;同時也必然會導致如下的道德觀:人要順從上帝的意志而生活,遵循上帝的法則才會獲得幸福。一個柏拉圖主義者的世界觀,則把神性和神的意志拿掉了,他可能也會認為神創造了世界,但是神不參與人類的活動,所以其知識論觀點必然是認為理性才是獲得真知的唯一途徑,而由於相信靈魂的不朽,他的道德觀自然會更傾向於尋找肉身死後的安樂生活。至於一個伊壁鳩魯派,因為他不相信死後靈魂的不朽,所以其道德觀雖然依然強調順從自然法則,但當然會更著重於尋找眼下現世生活的快樂,所以在後世“伊壁鳩魯派”的含義被曲解,成為了享樂主義的代名詞,伊壁鳩魯也被污名化,但其實他本人過著聖人一般的生活。不過縱觀人類的歷史,能夠在現實中完全遵照其信仰生活的人,只有少數傑出的哲學家或宗教領袖,大多數人是做不到的,很多基督徒的問題便是這樣一種虛偽。

當然,相信神並不見得就是愚昧迷信,要看相信的是一個怎樣的神,和基於怎樣的理由相信,以及相應的崇拜行為。在我看來,理性的神學的最標準案例就是斯賓諾莎和愛因斯坦主張的泛神論,這個理念也可以追溯到斯多葛派的芝諾。