定義與範疇

宏觀地看,基督教(或者說基督宗教更為準確,Christianity),作為一個複雜龐大的宗教體系,如今分化成了六個主要的分支,其中有:

聶斯托留教派(Nestorian Church),它在今天往往以**東方教會 (Church of the East)**的名字出現,另外由於地理分布,也會被稱為東方敘利亞教會(East Syriac Church),塞琉西亞-泰西封教會(Church of Seleucia-Ctesiphon),波斯教會(Persian Church),亞述教會(Assyrian Church)和巴比倫教會(Babylonian Church)。這個派系曾經在公元七世紀傳入中國(當時是唐代),被稱為景教。

正統公教會(Orthodox Catholic Church),這個名字是這個教會對自身的稱謂,但是在它自身以外的語境中(當然也包括中文),它通常被稱作東正教(Eastern Orthodox Church),從稱謂的變化看得出兩點:第一,這個教派從來不認為自己是在“東邊”的一個分支而已,恰恰相反,名字中的“公”(Catholic,即普遍的意思)這個詞卻反映了它將自身看作是最具有代表性的基督教教派;第二,其他教派卻想通過增加“東”和去掉“公”來排擠它的中心位置,和更接近初代基督教會的事實。由於地理分布,它有時也被稱作希臘東正教(Greek Orthodox Church)。

東方正統教會(Oriental Orthodox Churches),在中文語境常常被與東正教混淆,兩者的神學立場並不一致。

公教會(Catholic Church),它在中文語境中,最常見的名字是羅馬天主教會(Roman Catholic Church),也稱羅馬公教會,或也簡稱天主教。它是在 1045 年的東西大分裂(East–West Schism)中,從東方基督教派系中分裂出去的。

誓反教(Protestantism),它在中文語境中通常被簡稱新教,是對基督新教的簡略化,這個教派是在 16 世紀的宗教大改革運動中從天主教分裂出來的。

復原主義(Restorationism),也稱基督教原始主義(Christian primitivism),其主張是所有耶穌的信徒應該停止分裂,終止派系林立的局面,回到初代教會的原始形態。

前面三個分支的出現都是公元 5 世紀內的兩次主要的大公會議——以弗所大公會議(Council of Ephesus)和迦克墩大公會議(Council of Chalcedon)——未能調和的神學分歧導致的分裂結果,它們被統稱為東方基督教派系,而天主教和新教被稱為西方基督教派系。這六個宏觀層面的分支,被稱為“教派”(sect),之所以我說它們是宏觀,因為每個分支又再分化出許多支派,被稱為“宗派”(denomination),比如新教,它今天至少已經有多達數千個宗派,路德宗(Lutheran church)、聖公宗(Anglican church)、長老宗(Presbyterian church),循道宗(Methodists church)、浸信宗(Baptists church)都是多數西方國家常見的宗派。

除了上述六個教派,基督宗教還應該包括被主流教派貶斥為邪教的幾個少數派系,包括摩門教(Mormons)和耶和華見證人(Jehovah’s Witnesses)等等。

中國人在翻譯這些教派名字的時候,錯誤的將基督新教的名字翻譯成“基督教”,所以造成了數十代華人的誤解,而且這種誤解還會延續下去。“新教”這個翻譯也很糟糕,這個譯名沒有能夠體現出這個教派的神學特質和政治訴求,也缺少發展的歷史觀,新的東西只是在當前是新的,但很快會有更新的派系出現,於是就不再是新的,所以這個翻譯不具有跨越時間的能力,它現在已經造成各種理解和溝通問題。也有人翻譯成“耶穌教”,同樣很糟糕,因為耶穌即是基督,所有的基督教派自然都以耶穌為信仰核心。還有人將其直接等同於“基督教”,這個做法背後有一些對我而言尚不明朗的別有用心,雖然我缺少足夠的歷史證據,但是它背後或許並非是單純的無知與誤解,而是具有像西方基督教派將正統公教會改稱為“東正教”一樣的政治圖謀。“protestant”這個詞源自拉丁詞彙“protestari”,它的原本含義是:公然地指證,反抗。這個詞最初是用來描述這場宗教運動,因為德國的一些領主站出來反對天主教廷對改革運動的彈壓。所以我覺得最貼切的翻譯是:誓反教,“反”可以有雙重含義,一是反抗天主教的神學壟斷和政治壓迫,二是主張返回到原初的基督教教義,剝去天主教在《聖經》之外加上去的教皇制度等傳統。綜上所述,我在自己以後的寫作中會使用“誓反教”來指代這個基督教派。

起點

我對於自己的定位是一個世俗意義上的理性主義者,這一點基本上已經確立了我不會去信任何一個人類現有的宗教。在深入了解基督教之前,我對於西方哲學和心理學有一定程度的了解和比較廣泛的關注,我對理性主義與神學之間的爭議有所了解,在這個問題上,我的立場和大多數西方哲學史上留名的哲學家一樣,傾向於不可知論(agnostic)。不可知論者所持的立場是,人類沒有認知能力去驗證和直接認識到超自然的神祇,人類永遠也無法獲得關於神的知識,因此,既不主張神存在,也不主張神不存在,而是承認我們沒有能力去得出明確結論,德國哲學家康德(Immanuel Kant)就持有這樣的觀點。

歷史學的角度

誠然,我不是基督徒,而且鑒於我對於基督教已然有比較深入的了解,我可以確認我以後永遠也不可能成為基督徒。雖然說我的傾向是不可知論,但是我的世界觀依然有很高的兼容性,兼容的範圍覆蓋了西方哲學中出現的泛神論(Pantheism),萬在有神論(Panentheism),甚至是自然神論(Deism),但是這些關於神的概念都是基於純粹的哲學思辨構建出來的。所以即便在未來的某一天,這個兼容性的極限被超越,我能夠接受一個具有人格與自由意志的神,在我看來她/他也絕對不可能是《聖經》所描述的那個神。簡單來講,我並不完全否定這個宇宙或許真的有一個神的可能性,但是我卻 100%確定基督教裡的上帝是虛構的,是人類意識的產物,是訴諸語言的幻想。

“上帝”的起源與歷史演變

基督教的上帝源自於猶太教的上帝,猶太教的《塔納赫》以及圍繞《塔納赫》的猶太傳統在以色列的歷史中一直被修改,而這種改動背後的動機主要都是政治性的[1]。

猶太教的基礎是猶太人關於自身民族的歷史記錄與傳說,《塔納赫》中上帝以亞威(Yahweh)的名字出現,他們的故事的核心是:自從他們的祖先亞伯拉罕與上帝立下契約以來,猶太人是第一個相信上帝的民族,而且也是最忠誠(從來都只相信上帝是唯一真神)的民族,所以作為回報,上帝只會救贖以色列人,因此他們自稱是“上帝的選民”。近代的歷史與考古學研究完全否認了這種歷史說法。在發展出一神論(Monotheism)信仰之前,以色列人在青銅器和鐵器時期長期實踐著從迦南地區承襲來的多神論(Polytheism)信仰,他們在這一時期崇拜的萬神殿的結構與希臘神話或者北歐神話非常相似:一個由眾神之父主宰的天庭,這個最高神的名字是埃爾(El,正式拼寫是 “Elyon”, “El” 這個詞彙後來退化成泛指“神”的概念),以色列(Israel)這個名字中結尾的“el”便是指埃爾,“以色列”原本的含義應該是“願埃爾保佑這片土地”,埃爾的名字也出現於猶太人的名字中,比如 Samuel,意思是“與埃爾同在”。在一個士師時期中我們尚不能確定的時間點,在南方的以色列人或許受到了埃及文化的影響,將亞威的名字與太陽崇拜和割禮的習俗整合進自己的宗教信仰中,並將亞威與埃爾逐漸融合成同一個神且逐漸拋棄掉太陽崇拜的習俗。在君王時期,由於一系列政治運動導致的宗教改革逐漸將古老的多神論信仰轉化成拜一神教(Monolatry)信仰,這個時期的猶太人獨尊亞威,但是依然認可其他神祇的存在,再後來,北方的以色列王國和南方的猶大王國分別被亞述帝國和巴比倫帝國摧毀,由於猶太人不停被外族奴役的命運,他們開始反思自己的厄運,但反省的結論是:這種悲慘的命運是因為崇拜了錯誤的神明導致的懲罰,由此而逐漸轉變成只承認亞威的一神論[2]。

這種轉變在《妥拉》依然留下了蹤跡,但是在猶太教的經文被翻譯成希臘文,再由希臘文翻譯成拉丁文,再翻譯成英文的漫長過程中,埃爾的名字被基督徒抹去,翻譯者盡最大的努力去擦除這種古以色列人信仰轉變的痕跡,甚至猶太教自身在一千多年的傳抄經文的過程中,也做了相似的處理。猶太人從多神論到一神論這兩種信仰體系之間的連貫性,現今已經有充分的考古學證明,所以猶太人的一神論宗教並非是原生性的,猶太人並非從一開始就信仰現在他們所描述的這個上帝,而猶太人的整個所謂希伯萊文化也是基於迦南文化衍生出的次生文化。同時,由於流放巴比倫的經歷,希伯萊文化也受到兩河文明的極大影響,《創世記》中的創世神話,挪亞方舟和大洪水的故事都並非原創,而是來自於兩個更為古老的美索不達米亞傳說《吉爾伽美什史詩》(The Epic of Gilgamesh)與《阿特拉哈西斯》(Atra-Hasis)。

今天的猶太教拉比極力否認這些學術研究的成果,因為對於猶太教來說,失去了原創性與原生性,就等於失去了故事的可信性,就等於失去了信仰的權威性。而且,二戰以後猶太人在巴勒斯坦的國土上強行建立自己的獨立國家——也就是今天的以色列——時,為其合法性所提出的歷史證據就是《塔納赫》,所以,如果承認了上面提到的學術結論,這種合法性就會失效,對以色列的猶太人來說這會帶來無法承受的政治災難,猶太人依據他們的《塔納赫》,一直強調他們的祖先是最先定居在迦南地區的民族,但是考古學結論卻完全不支持這種說法,巴勒斯坦人顯然比他們更早,甚至現在的很多學者不認為猶太人是一個基於種族發展出來的身份,也不認為 3000 年前居住在迦南地區的猶太人是今天我們見到的這種白皮膚的人種。

基督教的發展和演變,沒有跳出這種基本模式:整合外邦文明的文化遺產並竊取其版權、為了政治利益篡改經文、虛構歷史與構建話術。基督教花了二百多年的時間去確認聖經正典(Canon)的書目,即使在今天,不同教派使用的聖經所包含的書籍目錄仍然並不相同[3]。

總而言之,將基督教中的上帝的歷史演變還原之後,我們便可以將它所依賴的上下文進行解構,在剝去猶太-基督教的神學話術與政治權柄之後,我們所能看到的,只剩下一個或者一組反映了早期人類對大自然的認知的古老神話。如果將這個神話置於它所產生的時代背景去解讀,我們看到的或許只是早期人類的天真稚嫩;可是,在今天的理性主義的背景下,再去解讀這個被包裝成絕對真理的古老神話,我們會發現它已經不再是神話那麽簡單,而是一個赤裸裸的巨大的謊言,謊言的本質是有意識的欺騙。這個謊言的基礎是教條主義,但是這個教條主義又被偽裝在精致的哲學外表下。

基督教神學的起源與歷史演變

另外一方面,我們也可以對於基督教的神學作同樣的操作:通過還原其歷史發展來解構它。首先今天我們看到的基督教的非常多教義和信條,根本不是直接源自《聖經》的內容,有一些甚至根本沒有經文的支持。比如說原罪的概念,禁欲的修道院文化,煉獄的概念,甚至是三位一體,尤其重要的是,《聖經》中的書籍,並沒有聲稱作者是受到“神啟”而寫下的這些內容。在耶穌死後的 300 多年時間里,歐亞非各個地區的基督教教會並沒有統一的神學和教義,所以在非常多的神學問題上,不同的教會會有不同的觀點。至少在前面的四個世紀里,基督教在神學方面都是百花齊放的狀態。到二世紀中期,希臘教會的主教愛任紐(Irenaeus)首次提出信仰的統一標準和規則的概念,在這之後,才開始有“正統”與“異端”這樣的區分。基督教在羅馬帝國獲得合法地位之前,它已經從內部清除了非常多的“異端”流派,比如諾斯底派(Gnosticism),伊便尼派(Ebionites)。但是神學紛爭依然不斷,早期的教會雖然也承認耶穌具有一定程度的神性,但是一直沒有把耶穌與上帝等同起來,關於耶穌與上帝之間的關系曾出現過不同的觀點,比如養子論(Adoptionism),形象論(Modalism)或稱顯現學說(Theophany),還有幻影說(Docetism),但是都很快消失在歷史中,可是到了基督教被合法化之後,有兩個流派產生了巨大的分歧,一派來自於亞歷山大港,代表人物是阿里烏(Arius),認為耶穌的神性不可能與上帝等齊,他從屬於上帝,這一派被稱為阿里烏教派(Arianism),或耶穌受造論;另一派來自安條克,則認為耶穌等同於上帝,這個爭論在當時造成了嚴重的社會分裂,最後羅馬皇帝君士坦丁親自出面,在 325 年召開第一屆尼西亞大公會議(The First Council of Nicaea),他召集了 300 多個來自於帝國不同角落的主教通過投票決議哪一個流派是正統,哪一個將會成為異端。君士坦丁的興趣顯然不在於探尋真理,他的動機也不是宗教狂熱,他僅僅是想鞏固他的統治,他需要阻止他的帝國由於宗教分歧而分裂。這次會議的結果被稱為尼西亞信條,確立了耶穌與上帝同等地位,這也是後來的三位一體說的基礎,同時,阿里烏與他的兩個支持者被流放[4]。然而過了一百多年之後,關於耶穌身上的神性與人性之間的關系,教會又再次發生了分歧,這次分歧依然由政治權威出面解決,東羅馬皇帝馬爾西安(Marcian)於 451 年召開了迦克墩大公會議(The Council of Chalcedon),可是這一次的決定方式卻不是公開投票,而是皇帝自己決定,他沒有偏袒任何一方,而是中和了兩個對立的觀點,建立一個折中的立場,這一決議被稱為迦克墩信條,它也成為後來東正教、天主教和誓反教共同接受的神學結論。所以一定程度上講基督教神學的歷史是一部關於政治的歷史,與客觀真理無關。

小結

基督教非常善於自我升級,它在發展初期用古希臘哲學來包裝自己,近代以來又嘗試用科學來做包裝,但後者卻並不成功。這個還原與解構的過程會很繁瑣,但並非不可行,甚至於可以說,在理性主義大放異彩的今天,受益於科學技術的進步對考古研究的推動,戳破基督教的謊言成為一個越來越簡單的任務。這個任務真正困難的部分反而在於輿論戰爭,我非常遺憾地注意到,就像有些基督徒為了維護自己的信仰和攻擊其他信仰而編造和散布謊言一樣,有些無神論者為了攻擊基督教也在編造和散布謊言,通常是沒有證據的虛假歷史。這種做法完全是飲鴆止渴,南轅北轍。篡改歷史是輿論戰最高效的手段,所以也是兩個陣營投機的焦點。我的初衷是撥開時間的迷霧,還原真實的歷史,而不是攻擊基督教,不論是正面或是負面,對於基督教的評價首先要基於真實的歷史。雖然我會有批判基督教的時候,但是這些立場與結論必須是基於切實的歷史證據,而在研究相關的歷史事件時,必須忠實於客觀原則,並且不能用偶然和不具有代表性也不具有影響力的孤立事件來代表全局性的趨勢。

人類學與社會學的角度

我對基督教的態度並不代表我對於人類宗教這個更寬泛的概念的總體態度。我對基督教的看法,僅僅等同於我對所有亞伯拉罕諸教的看法,但卻不等同於我對所有其他宗教的看法。

宗教的正面價值

卡爾·馬克思(Karl Marx)說宗教是精神鴉片,他用這個比喻來說明宗教有害無益,我將沿用這個比喻,但前提是我對鴉片的理解要做些調整,鴉片並非是完全有害的,當一個人面對的生理痛苦是他/她無法承受的時候,鴉片是一個可以讓人繼續生存下去的必需品,同理,宗教對於心理痛苦的作用也是如此,它對於一些正常人來說,有些時候確實是一種毒品,戕害了一個人的心智與認知(我見到非常多攻擊科學的基督徒,見到過非常多因為這種錯誤的認知導致的悲劇,尤其是眼下的這次新冠疫情,基督教帶來了非常負面的影響),可是,對於面對心理健康問題的人群,宗教可以提供正面的幫助,安撫一個對現實絕望的心靈,讓一個際遇悲慘的人能夠繼續勇敢地走完自己的一生。即使對於心理健康的人群來說,宗教也不見得完全是毒藥,如果使用得當,它可以用來緩解對於死亡的恐懼和焦慮。在研究宗教的過程中,我深刻意識到人類的心靈深處有對宗教的強烈的心理需求,而這種需求是進化賦予我們的,有其合理性,為了解決這種需求,宗教有其存在價值。我在前面講過,基督教是一個謊言,而有些時候人類需要的正是一個美麗的謊言,基督教的魅力恰好在於它足夠美麗,因為它包藏了一個永遠也無法兌現的承諾。而它的問題也在於此,它承諾了太多,而這些承諾又太過潦草與粗糙,以至於它時不時捉襟現肘,醜態百出。

科學並不能解決人類所有的問題。它能解決認知自然的問題,但是卻很難回應對生命意義和價值的叩問。有些現代哲學家雖然嘗試基於生物學和神經科學的研究成果,而規劃出一套新的倫理學,來為道德提供基礎並解讀生命的意義,可是這種解讀是哲學,是在科學認識論框架之外的。作為一套認識論上的方法論,科學本身只想以自然之物本來的面貌去揭示它,而並不對意義做解讀,不對價值做推敲,所以它不會對於這種深層次的心理需求做回應,反過來講,也正是因為科學對自身應用的範疇做了限定,它才會如此成功,科學不會做這樣的論證:因為我有對一個事物的心理需求,所以這個事物是存在的。

基於人類自身的心理特性,我不認為完全沒有宗教的人類社會會是一個美好的社會,反而它可能會很恐怖。然而,作為精神鴉片之一,我不會推薦使用基督教來解決人類共有的這個問題,我個人推薦的是佛教,原因並不是我認同佛教的全部世界觀,作為一個宗教,佛教也很糟糕,只不過其他的宗教更加糟糕,所以我視佛教為一個副作用最小的精神鴉片。佛教與基督教最大的區別在於,前者的基礎是哲學思辨,而後者的基礎是猶太人的歷史傳說。

關於所有宗教的共性,我還有一點需做強調:人的天性裡有對意義和價值的追求,宗教固然在一定程度上滿足了這種需求,但是,對於大多數的普通的信徒而言,宗教的作用方式是通過提供意義感和價值感來滿足這種需求的,而意義感不等於意義本身,價值感不等於價值本身。雖然宗教的諸多元素也有現實的面向,但是它的核心卻是純粹的精神現象,它提供的意義感和價值感只作用於它構建的絕對主觀的心理現實之中,而它不等於客觀的物理現實,兩個基督徒可以確認他們各自看到的月亮是同一個月亮,卻永遠也無法以確認月亮的方式確認他們各自“體驗”到的“上帝”是同一個上帝。一個神學家窮盡一生的研究,最終所能獲得的其實只是一種“自以為窺探了宇宙終極奧義”的感覺,這種感覺只是一種心理體驗,如果這種心理體驗足夠持久,那麼它構成一種穩定的心境,但是它依然僅僅是心理現實,不等價於真的“窺探了終極奧義”,一旦認知的對象涉及到無法實證的範疇,那麼這種認知的結果只會是一種主觀觀點或者價值判斷與取捨,而不是客觀有效的知識,但是由於人類的心理機制中的一些缺陷,我們很容易陶醉於一些形而上觀念所伴生的心理體驗————或許這是心理學家馬斯洛(Maslow)定義的高峰體驗(Peak Experience)吧,這種體驗固然美妙,否則又怎會成為精神鴉片————而忘乎所以。或許人類的形而上衝動本身就僅僅是以一種認知上的安全感為目標而已,而不是認知的客觀有效性。然而,那些自認為“參悟”了“宇宙大道”的修行者們卻又不見得會對自身做這種心理剖析,所以他們未必能區分自己是真的參透了那終極奧義,還是自己只是陷入了這種“認為參悟了終極奧義”的感覺之中。

只有極少數的情況下,宗教才能將心理現實中的價值感轉換成物理現實中的價值,令兩者相合為一。這個對於宗教活動在認知層面的心理機制的分析將為後面的討論鋪墊基礎。

現有宗教的困境

但是,遺憾的是,目前人類幾個主流的宗教都從各自的傳統中吸收了太多文化糟粕,這些糟粕並非都是迂腐的陋習和迷信,有些可以說是危及人類福祉的禍端。我見到過有一些護教學者會用這樣一種論證:既然進化論生物學認為人類進化出的功能是為了更加適應自然而生存下去,那麽人類發展出宗教需求必然也是因為宗教可以讓人類更好的生存下去,這樣一來基督教便是合理的,但是進化論又否定基督教,所以進化論是矛盾的,進而做出結論說進化論是謬誤。這種論證的核心是將人類心理需求的合理性等價於基督教的合理性,甚至等同於基督教世界觀的真理性。可是,承認了人類對宗教的心理需求的合理性,不等於承認了基於這種需求而創造出來的宗教的真理性。而且,如果這個推導成立,那麽所有的人類宗教的世界觀便也都是真理,然而,不同宗教之間的世界觀卻根本不兼容[5],這個問題在無神論學界被稱為“不一致的神啟”(inconsistent revealation)。每一個宗教的價值和其世界觀的真偽,都要獨立的去考察,在了解基督教之前,我比較有深入了解的是印度教和佛教,我注意到這兩個宗教的(某些)信徒也會通過歪曲或曲解科學結論來證明自己的宗教信仰是符合科學發現的。來自基督教護教學者的最有力的辯護都有一些共同的特點,就是回避所有基督教面對的現實中的問題[6],有意地脫離其宗教背景,僅將“全知全能的神存在”這個單薄又模糊的結論從其巨大的宗教上下文中抽離出來,然後再將其放置在一個經驗真空的形而上學語境中進行辯護,“科學無法證明上帝不存在”,是最常見的表達形式。如果我們把這個語境中的“上帝”理解為一個與基督教無關,與《聖經》無關,而是基於哲學思辨構建的神,那麼從哲學的角度講,這個結論是正確的,因為我們對它的定義表示了它不在科學能研究的範疇之內,這也就是為什麼非常多的哲學家選擇了不可知論的立場。羅素通過他的茶壺比喻[7]提出一個觀點:一個人如果聲稱某個事物存在,那麼應該是這個人本人提供這個事物存在的證據,而不是讓反對者提供這個事物不存在的證據。然而,一種反向的思維是,absence of evidence is not evidence of absence(證據的缺席,不可以作為缺席的證據,這個辯論也常常被用於討論醫學現象的因果關聯,比如疫苗副作用問題)。但是,所有這些辯論之所以成立並且有意義,是因為我們將圍繞“上帝”的語境從基督教偷換成了純粹的形而上學。有些基督徒的這種爭論方法被理查德·道金斯(Richard Dawkins)稱為“龜縮進神學安全區域”,然而,由於這種形而上學的辯護方法切斷了基督教的有神論與它所依存的整個宗教上下文,所以它也可以直接被移植到任何其他人類宗教去為其他宗教辯護,於是,我們又回到“不一致的神啟”的問題。也正是由於這個原因,近代才會不停的湧現各種嘲諷基督教的惡搞宗教[8],有時候,能夠打敗魔法的,只有魔法,確實如此。

神學 vs. 哲學

“哲學”這個詞匯在希臘文中最初的含義是愛智慧,哲學活動的特征是提出終極的問題,跳過已經被建立的常識去探究事物的本質和本源。但是在開始這個小節的討論之前,我需要強調的是,這種研究活動並不保證得出的結論一定是“正確”的,或者說是普遍適用的。因此我們並不能假設哲學家的觀點就是正確的,柏拉圖(Plato)厭惡藝術與文學,認為它們會腐化一個人的心智,令其失去追求真理的動力,亞里士多德(Aristotle)辯護奴隸制度,霍布斯在《利維坦》裡說君主獨裁才是最合理的政治體制。黑格爾甚至頌揚戰爭。甚至於,我更要強調,在邪惡的人手上,哲學可以變成是非常危險的武器[9]。而且,在探究真理這個任務上,西方哲學雖然沒有完全沒落,但是很大程度上已經退出歷史舞台,關於宇宙最高法則、物質起源和時空本質這樣的形而上學求索已經完全交給物理學和天文學[10],關於人類的認知和心靈運作的知識論探索已經完全交給心理學和腦神經科學[11]。今天所有的人類學科都源自西方哲學,哲學曾經是淩駕一切學科的學問,可是現在哲學退居二線,讓位於科學,現今依然在活躍的哲學領域主要是科學哲學和數學哲學,可是它們已經是從屬性的學科了。所以,在用哲學結論為標尺去度量一切之前,需要先認識到哲學自身的局限性。另外,我也不認為在評價一個哲學家的觀點的時候,有必要將他在私人生活中的道德修為考慮進去,除非他主要發展的領域是倫理學。所以在我的討論中,我雖然參考哲學家的論證中的啟發,但不會過度依賴這些想法,更不會以哲學家的觀點本身作為證據。

古老哲學的觀點

在基督教出現以前的哲學家是如何看待當時的宗教的?

在公元前 6 至 5 世紀的古希臘有一位賢者,叫色諾芬尼(Xenophanes),在其幸存至今的殘篇里,包含了關於人類宗教的如下討論:

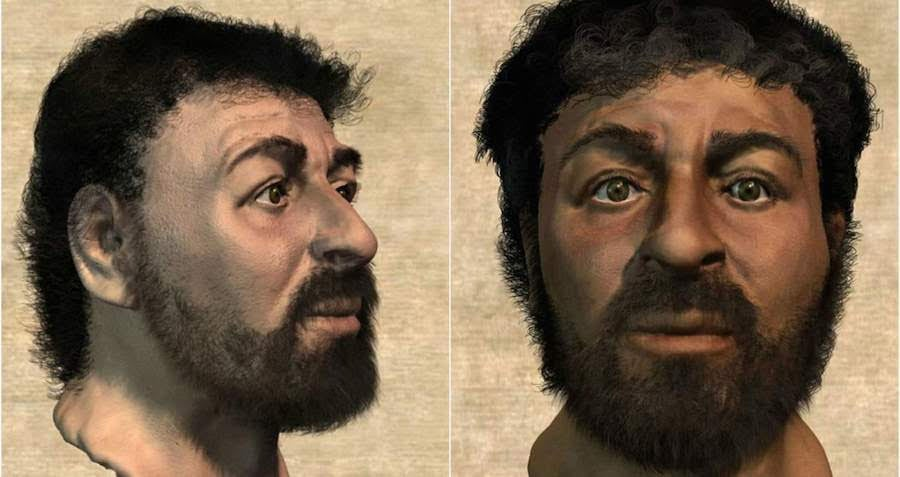

人類依據自己的形象,創造了他們心中的神明。埃塞俄比亞人認為他們的神是黑人,並且鼻樑塌陷;色雷斯人則認為他們的神明有藍色的眼睛和紅色的頭髮。如果牛、馬和獅子有手,也能繪畫,並能夠像人一樣制作各種器物,那麽牛的神明會長得像一頭牛,馬的神明會像一匹馬,每一個物種的神明都會和它們自身長得很相像……

這段話必須要和《創世記》第一章第二十七節放在一起讀。

神就照着自己的形像造人,乃是照着他的形像造男造女。 (So God created humankind in his image, in the image of God he created them; male and female he created them.)

結合色諾芬尼這段話,我們再來看一看人類不同種族與文化勾畫出的耶穌形象:

在今天,一种更诙谐的表述是:

God made man in his image and man returned the favor. (神以自己的形象创造了人类,而人类也礼尚往来)

與色諾芬尼同一時代,有一位古印度的順世論(Charvaka,非常接近今天的不可知論和自然主義者)哲學家,叫散若夷·毗羅梨子(Sañjaya Belaṭṭhiputta),他說:那些信徒聲稱在祭祀中被燒死的生物是被直接送去了神明的身邊,如果這是真的,為什麽我從來沒有見到有人祭獻自己的親生父母?

每當提到古希臘,我們會自然而然的先聯想到當時輝煌的文化成就:哲學,藝術,文學與科學。我們或許會因此理所當然地認為自由思想在古希臘是一件很稀松平常的事。其實遠遠不是,它甚至是非常危險的事情,非常多的古希臘哲學家因此喪命或者被流放,蘇格拉底(Socrates)受到的指控就是散播無神論腐化雅典青年。古希臘有非常多青史留名的哲學家,這些哲學家幾乎無一例外地否定當時的圍繞奧林匹斯山眾神的信仰,可是除了斯多葛學派(Stoicism),他們中卻也鮮有人持有和今天相似的無神論,他們大多數人都相信這個宇宙有神存在,但是關於這個(這群)神的屬性,他們根據各自的哲學思考,卻給出不同的答案,這些觀點成為後來西方哲學中發展出來的其他有神論的雛形,包括泛神論、萬在有神論,泛靈論和自然神論等等。重點是,這些有神論的起點都是哲學思考,而不是像猶太教那樣的歷史傳說。

基督教神學與古希臘哲學

在《哲學的故事》中,布萊恩·馬吉 (Bryan Magee)在評價古希臘的哲學成就時,這樣說道:

“古希臘哲學家真正值得後人景仰的貢獻並非在於他們對世界提出了新的想法,而是在於另外兩點:第一,在理解自然方面,沒有訴諸於當時的常識和思維定式,沒有求助於當時的宗教迷信,更沒有屈服於權威;第二,他們中的大多數人不僅自己充滿懷疑精神和獨立思考的精神,也鼓勵他們的學生去自由思考,並且鼓勵他們反駁自己的觀點,而不是將自己的觀點強加給自己的學生們讓他們盲目的追隨。”

懷疑精神是一體兩面:一方面是質疑已經存在的觀念,另一方面是接受甚至鼓勵其他人懷疑自己的觀念,而懷疑精神強調的是後者。否則,若只懷疑他人的想法,而不接受被質疑,便與教條主義無異。正是由於這種懷疑精神,古希臘哲學才有如此輝煌的成就,所以懷疑論可謂是古希臘哲學的精髓,古希臘哲學又是西方哲學的起源,中世紀以後的西方哲學之所以又恢覆了發展,便是因為教會勢力的衰弱導致懷疑精神的覆蘇。

基督教早期的教父哲學很大程度上來自於公元三世紀希臘哲學家普羅提諾(Plotinus),他被認為是新拉圖主義之父,在基督徒發現柏拉圖的唯理論可以完美嫁接到他們的一神論神學體系後,幾代教父進行了漫長的整合兩者的工作,就是將能與基督徒世界觀兼容的部分抄襲過來,不能兼容的則刪掉[12]。最後到公元四世紀由聖奧古斯汀(Augustine of Hippo)完成,他所作的整合工程的最重要的一個預備工作,就是將懷疑論從古希臘哲學閹割掉,因為上帝存在這個結論不可以被質疑。基督教所傳承的“哲學”,是被閹割後的哲學,是基於教條主義的哲學。普羅提諾的學生波菲利(Porphyry)寫了一部包含有 15 本書的著作,叫《反對基督徒》(Against the Christians),系統性地批判了基督教的神學,後來遭到教會的禁毀,如今已經失傳,到了公元 529 年,東羅馬皇帝查士丁尼一世(Justinian I)以教學人員信仰異教的理由關閉了普羅提諾創建的新學園,柏拉圖的遺產就此終結。(某些)基督徒會通過強調查士丁尼保留了其他的學院來證明基督教沒有排外性,可是我也想強調基督教關閉的希臘哲學學院,恰好正是它自己傳承最多的哲學流派。

在所有西方國家的大學哲學教材里,都會用一章的篇幅介紹經院哲學。我時不時會聽到“基督教哲學”這個說法,但是,基督教到底有哲學嗎?這個問題平行於另一個問題:被閹割後的雄性算不算雄性?從社會屬性來講,或許依然算,但是從生理和心理層面講,顯然不算,由此及彼,我最多能接受的是“基督教具有哲學性”,而絕對不認可“基督教有哲學”的說法。嫁接的工作完成後,基督教順理成章地稱柏拉圖和蘇格拉底是“基督以前的基督徒”[12],於是基督教神學的核心,就是去掉懷疑論的柏拉圖主義。另外一方面,基督教的倫理學則主要來自於斯多葛學派,最典型的例子是我們經常從基督徒那里聽到的安慰人時慣用的一種說法“雖然你現在經歷磨難,但是上帝最後對你會有最好的安排”,這句話就是從斯多葛學派那里借鑒來的,只是將原文中的“宇宙”換成“上帝”而已。

啟蒙運動以後哲學家的觀點

基督教以後的西方哲學家又是如何看待基督教的?這是一個有價值但卻不切實際的問題,有價值是因為,哲學家的思考經驗非常值得借鑒,不切實際是因為這個問題我沒有能力回答,而且我認為即便是最優秀的學者窮盡一生的時間,也未必能回答這個問題,這其中有很多原因。

- 第一個原因是,很多哲學家根本就沒有生活在言論自由的社會,因為懼怕教會的迫害,他們不敢講出自己心中的真實想法。

- 第二個原因是,他們畢竟受到基督教文化和世界觀的影響,他們在展開自己的哲學討論時,雖然他們所指代的含義已經有所不同,可是他們依然會使用基督教教義的各種概念,比如“上帝”,這給解讀帶來難度。

- 第三個原因是,他們的哲學體系和觀點非常晦澀難懂,後人很難破譯,這是哲學常有的現狀。

在 19 世紀以前,多數哲學家的情況是上述三個原因以不同程度的比例混雜在一起,所以每個哲學家都有自身情況的獨特性,我只能勉為其難地籠統歸納出幾類情況:

- 第一類情況是比較有勇氣表達自己的真實觀點,以及自己不認同基督教信仰的立場,同時也沒有遭到教會的迫害,不可知論者里的代表是康德,無神論者里的代表是大衛·休謨(David Hume)。

- 第二類是公開表達自己的世界觀,也公開表示自己不認同宗教信仰的立場,同時被教會迫害,作品被禁止出版,最典型的代表是荷蘭的哲學家斯賓諾莎(Baruch Spinoza),他被自己所在的猶太教會開除教籍並受到詛咒,同時也被荷蘭的誓反教教會迫害,禁止他尋找可以謀生的工作,他不得不以打磨鏡片為生,最終得了肺塵病,44 歲便英年早逝。他的哲學觀屬於泛神論,他依然在作品中使用“上帝”這個概念,但是他卻不認可上帝是一個有人格和自由意志的神。他的這種寫作傳統對於今天的人而言,會容易造成誤解,但是對於他同時代的教會而言,他的哲學卻是一個典型的異端邪說。

- 第三類是聲稱自己是一個虔誠的基督徒,但是依然公開地且自由地發展自己與基督教信仰相悖的哲學理論。最典型的代表是說出“我思,故我在”的笛卡爾(René Descartes)。他一直認為自己是一個虔誠的天主教信徒,未曾離經叛道,還提出過上帝存在的“宇宙第一推動力證明”,他知道如果發表自己的作品便會遭到教會的迫害,出於恐懼,他跑到荷蘭去出版自己的作品,但是在荷蘭他還是被指控為是一個無神論者,他的最後兩部作品被教會列入禁書目錄。約翰·洛克(John Locke)也屬於這一類。

- 第四類是以黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)為代表的哲學家,著有大量的哲學作品,討論宗教與哲學的問題,但是關於宗教的概念卻與基督教並不相符,有些方面甚至不再兼容,總的來說非常晦澀難懂,但是在明確討論基督教的段落中,言語又非常曖昧,不置可否。通常關於這類哲學家的真實世界觀,後世的學者眾說紛紜,難以達成一致意見。

- 第五類是以盧梭(Jean-Jacques Rousseau)為代表,依然以一種強烈堅定的立場為基督教辯護,但是其論證的方式卻不太為教會接受。盧梭的哲學中非常重要的一點是,一個人應該要順從自己的感性而生活,不是理性。他認為宗教信仰不需要尋找理性支持。

- 第六類是以霍布斯為代表,以基督徒自居,支持基督教的哲學理論也被教會接受。

我們並沒有一個客觀的標準去衡量究竟哪些哲學家的宗教觀點值得考量,(某些)基督徒會找出支持基督教的哲學家來為自己的信仰辯護,但是無神論者也可以找出支持無神論的哲學家,甚至是像費爾巴哈(Ludwig Feuerbach),尼采(Friedrich Nietzsche)和羅素(Bertrand Russell)這類嚴厲批判基督教的哲學家來反證,那麽,同樣都是哲學家,我們該選擇相信誰?所以這種思維方式沒有意義。

即使朝著這個方向思考,我也不覺得結論有利於基督教,在《現象學運動》(The Phenomenological Movement: A Historical Introduction)中,赫伯特·斯皮格爾伯格(Herbert Spiegelberg)提到了 19 世紀歐洲發生的一場哲學界內的革命,即反對教會對於思想自由的控制。從幾個著名版本的西方哲學史中,我也感受到明顯的趨勢,19 世紀以後到現在,不僅信仰基督教的哲學家在減少,甚至依然在基督教語境中討論哲學議題的哲學家也在減少。當然(某些)基督徒可以通過將神學家也定義成哲學家的方式來扭轉這種印象,偷換概念是有些基督徒常用的手段,可問題是我們確實缺少定義哲學家的客觀標準,所以在這個方向上我們不會有太多有建設性的成果。

基督教與科學

認識論上的區別

《創世記》所描述的宇宙形成過程,與今天天文物理學的各種解釋宇宙形成的理論模型都不兼容,現在最廣泛被接受的是宇宙大爆炸理論,因為它的一些核心觀點都已經有若干證據支持。如果將宇宙大爆炸所描繪的宇宙形成過程與《創世紀》做對比,兩者絕對不可能兼容。我只列舉兩個簡單的例子:第一,《創世紀》中,在上帝開始創世的工作之前,水已經存在,原文沒有交代關於水的形成的任何問題(真實的原因是這段內容是猶太人從更古老的蘇美爾神話中借鑒來的),可是,在宇宙大爆炸理論中,物質的形成過程是由極微小的粒子開始,夸克,然後由於重力它們逐漸碰撞凝聚,結合成更大的粒子,直到氫原子的出現(最輕的同位素氕最先出現),然後氫原子聚合形成了恆星,恆星的內部發生核聚變將氫原子壓縮成氦原子,然後再將氦原子壓縮成更重的原子,其他的原子如此逐漸形成,直到氧原子出現後,才有水分子的形成,所以這是非常非常後期才發生的;第二,《創世紀》中,首先出現的物質是光,可是,在宇宙大爆炸理論中,光子不是最先出現的物質,它在夸克、強子和輕子之後形成,而且在形成之初,由於平均自由程是無限大,所以也並不會形成人類可以看見的“光”。

亞伯拉罕諸教最大的認知問題在於將人杜撰的書籍吹噓成是“神啟”,是“上帝說給人類的話語”,然後依此聲明建立教條。古希臘的哲學家中,德莫克利特(Democritus)最早提出原子論,阿那克薩哥拉(Anaxagoras )最早提出了宇宙大爆炸理論,恩培多克勒(Empedocles)最早提出了生物進化論,阿那克西曼德(Anaximander)最早提出地球是浮在空氣中的而不是被任何其他物質承載,這些人生活在 2000 多年以前,卻能得到與今天的科學結論一致的看法,但是,後世的支持者裡卻從來沒有人聲稱他們是受到了“神啟”。在這種比較中,我們更能看出“神啟”的本質到底是什麼。

道金斯講過這樣一個觀點:將人類所有書籍燒毀,清除掉人類關於現有知識的記憶,讓過去兩千年的歷史從頭來過,這樣過了兩千年後,科學結論還是會相同,但是宗教信仰和教義卻不會。

基於信仰的認知方法與基於經驗和實證的認知方法的不同,導致科學的方法論是可以外在於人的,所以能否定科學結論的一直只有科學自身,而且隨著時間流逝,證據的增多而不同觀點的人會逐漸達到共識,錯誤的一方會承認自己的錯誤,因為檢驗真理的標準是客觀的,比如神經科學史中的火花理論和湯理論之爭[13]。反之,宗教卻不是,宗教檢驗真理的方式是主觀的臆測,甚至是個人的喜好,所以宗教雖然也會否定宗教,但是永遠沒有和解,除非用訴諸暴力的方法一方迫害另一方致死,不然就只會不停分裂出新教派。所以,科學的世界觀的演變過程像是千萬江河匯聚成大海,宗教則像是一條大河分流成千萬小河的過程[14]。我們只需要簡單回顧下幾個主流宗教的分裂歷史,就能意識到宗教沒有界定真理的客觀標準。

基督教與科學是否沖突?在回答這個問題之前,我們需要先梳理一些歷史,現狀,還有概念。先澄清概念,在這個語境中,“科學”一詞,指代的是“科學研究活動”,還是某個特定時代關於某個特定課題的“科學結論”,還是構成科學的認識論基礎的“方法論”?

將科學看作結論

如果它指代的是“科學結論”,我們會得出什麽結果?在世界觀體系這個方面,基督教自身有嚴重的分化,這種分化沒有導致它的信仰體系的瓦解,而是導致了我們今天看到的派系林立的現象,在啟蒙運動之前,基督教的分化所要圍繞的主線是神學分歧與聖經的解讀,但是在啟蒙運動之後,這個問題就變得更覆雜了,一方面是自由派神學的興起,另一方面是新的科學方法所推動的自然神學的發展,兩者導致的結果就是,在圍繞神學與釋經學的分歧之外,基督教內部產生一個新的帶來紛爭的主題,就是如何通過重新解讀經文來調和基督教世界觀與科學世界觀的差異,雖然這也屬於釋經學的範疇,但是它帶來了一個全新的標準去度量經文詮釋的有效性。一個典型的案例是對於地球年齡的看法[15]。同樣的例子有很多,比如地心說,但是最有爭議的當然莫過於圍繞人類起源的看法,其實今天很多天主教信徒反而選擇接受進化論,得益於近幾任羅馬教皇的開明,在對進化論的態度上,天主教反而比新教開放許多[16]。所以,由於基督教自身的多樣性,以及它內在的自我矛盾性,我認為我們沒有可能去簡單的回答基督教信仰的內容與科學結論是否沖突。我們只能夠針對某一個具體的宗派或學派的世界觀來回答這個問題。

但是,以這樣的方式去討論這個問題意義並不大,原因在於,很多人把“科學”等同於“當下時代的科學結論”這個做法是偏頗的。科學的本質是一套認知方法,基於這套方法,在不同的時代我們會得出不同的結論,探索自然是一個過程,隨著時間的推移,我們得到的科學證據越來越多,我們的研究方法也越來越精妙,我們的結論有可能會改變,所以我們有時候會發現我們需要改正以前的結論[17]。基於這樣的本質,對於我們當下的結論,也要保持一種開放的態度,不要把它當成是最終的真理,否則會像宗教一樣陷入教條主義的死局。因為科學一直在修正自己得出的結論,我們有必要分開來對待認知的方法論,和基於這套方法論得到的結論,結論是個流動性很強的概念,但為其提供基石的方法論卻不變。這樣的情況下,如果用某一個時代的或者是當下的科學結論去與基督教的世界觀做比較來討論這個問題,我們得出的結果會受限於時代。

將科學看作方法論

如果它指代的是“方法論”,我們又會得出什麽結果?上面剛剛只是在“科學結論”這個層面上討論了基督教與科學的關系。下面我想在“方法論”層面上討論基督教與科學是否沖突。這個角度則簡單的多,大多數宗教認為有效的知識可以通過信仰來獲得,基督教首先主張對上帝的信仰不可以被質疑,然後宣稱《聖經》是上帝的話,對於這一點的信仰也不可以質疑,但接下來不同的教派對於聖經的解讀則開始有區別,所以取決於他們各自的解讀,他們再基於聖經的內容或者否定攻擊或者接受採納科學研究得出的結論。近代西方科學的哲學基礎則是經驗主義與實證主義,這種認知方法強調的是基於客觀經驗來獲得有效的知識,信徒所聲稱的對於神的體驗不是一種可以被客觀化描述的不同個體共有的感知,所以這種絕對主觀的精神現象不在科學能討論的範疇內。其實,像弗洛伊德(Sigmund Freud)與榮格(Carl Jung)這類心理學家所代表的心理學,完全不符合經驗主義的標準,所以從科學哲學的意義上講,他們的心理學並不是科學,它更接近人文科學。近代的哲學家卡爾·波普(Karl Popper)在解釋他的“可證偽性”這個哲學概念時,最喜歡舉的反例就是弗洛伊德。

將科學看作研究活動

如果它指代的是“科學研究活動”,我們又會得出什麽結果?這是這個問題的第三個角度,而這個角度或許才是這個爭論真正的焦灼之處,大多數基督徒的立場是基督教與科學並不沖突,而他們的證據便是來自這個角度。是否從事探索自然規律的活動本身即是科學?基督教的神學分為天啟神學和自然神學兩個領域,前者自初代基督徒開始便存在,後者卻是始於從托馬斯·阿奎。古希臘哲學的最後結晶即是亞歷山大港學派,它在當時的認識論方法已經非常接近現代科學精神,遺憾的是這個學派很快便由於政治和宗教原因夭折了,當然,在這個故事里基督教確實扮演了一個反派角色。

在中世紀時期的前面幾百年里,這種科學研究的精神由伊斯蘭世界傳承了下去,歐洲則幾乎是一片空白,後來自然神學的研究出現,科學探索又再從伊斯蘭世界沿著北非經過西班牙傳回歐洲,同時被傳回去的還有亞里士多德的科學著作和大學制度,所以一定程度上講,基督教的自然神學傳承了科學研究的活動(並為後來的文藝覆興和啟蒙運動奠定基礎,這之後自然神學被改稱為“自然哲學”,到很近代“science”這個詞彙才出現,上個世紀初,日本學者受到中國科舉制度的啟發翻譯為“科學”。另外,這樣說來,伊斯蘭教也有傳承的功勞),但是這種活動的初衷在於通過了解自然法則來了解上帝是如何運作的,證明上帝的全知全能,雖然這種探索自然的活動帶有意識形態的桎梏,可還是有很多具有開放性思維的超越時代局限的人對於教會的教導產生了懷疑,而教會的回應則是通過暴力的手段來鎮壓自由思想。中世紀所多數的教育機構都是由教會出資開辦和運營的,當時的課程包括三文四藝,所以科研與學術活動也主要發生在這些教會建立的機構,天主教會甚至也資助過科考探險,在危及到教會的信仰之前,確實有很多學科都有一定程度的發展,比如在伽利略(Galileo Galilei)提出日心說之前,為了發展星相學,教會資助了很多天文觀測台;醫學的發展則相對緩慢,這主要是因為教會嚴禁解剖屍體,除非死者生前是重刑犯,所以達芬奇(Leonardo da Vinci)的解剖學研究在當時是非法活動,他都是暗地里偷偷摸摸進行的。到了文藝覆興時期,科學和藝術的活動開始出現一種新的形式,就是由貴族資助,不再完全由教會壟斷,但是這種形式的研究活動沒有逃過教會的審查[18]。

所以,如果不澄清“科學”一詞的所指,這個問題便沒有意義。結論是,雖然一個個體可以同時實踐兩種認知體系,但在他/她內在的精神世界里,將不得不對兩者做嚴格的隔離[19],歸根結底,正是因為基督教與科學的方法論在本質上是相互沖突的。著名的量子物理學家理查德·費曼(Richard Feynman)在討論基督教的時候,他說:

I would rather have questions that can’t be answered than answers that can’t be questioned.

永遠不可以被質疑的答案,比永遠也找不到答案的問題,要糟糕的多。

從歷史看基督教與科學的關系

基督教與科學研究活動曾經在歷史的一段時間里是並行不悖的,直到科學的結論開始質疑基督教的教義,在這種沖突發生以前,兩者曾經兼容,在教會的扶持下,科學有所發展,但不是自由地發展,而是在被監控的情況下有限制地發展,但是這種情況已經不會再發生了,如今科學研究已經幾乎都被世俗學術機構承擔,教會的機構則專注於神學。還有,至於說基督教的世界觀與科學的結論是否沖突,這主要取決於是哪一個具體的教派,甚至具體到信徒的信仰,以及哪一個具體的科學學科,否則無法一概的回答。另外一方面,如果對這個問題的分析要回到個人的層面,那麽也表示在宗教的層面上分析已經意義不大,因為它已經不再是關於基督徒的共性,也就不再是關於基督教。

基督教的主要興趣在於掃除所有與自身信仰相沖突的思想理論,而並不會對於其觀點是來自於科學實踐還是其他宗教迷信做區分。天主教確實迫害過很多人,尤其是宗教裁判所的年代,不過,天主教廷迫害過的科學人士其實並沒有很多無神論者想象的那麽多,因為它的目的僅僅在於遏制那些可能會危及教義的科學研究,並非所有的科學研究都對教會信仰有如此嚴重的沖擊,而且就算有,也並非所有的學者都選擇像布魯諾那樣直言不諱。相對而言,天主教會燒死的異教徒和體制內的異端更多一些。

但是當教會認為必要的時候,它會用盡一切手段去撲滅科學研究並進行最嚴酷的打壓,然而,歷史的潮流終究無法逆轉,時間選擇了真理的一方。另外,由於多數的誓反教國家的教材的筆墨主要都用在了渲染天主教如何迫害科學人士,令很多人誤以為誓反教沒有打壓科學的發展,其實這種認知是錯誤的,路德就曾撰文聲稱伽利略的日心說完全違反了《聖經》的啟示,荒唐可笑。

一方面,宗教大革命導致了天主教勢力範圍的縮小與其政治力量的削弱;另一方面,長達將近三百年的宗教戰爭刺激了人權理念的萌發,這帶來了開明包容的新政,而在這樣的背景下,科學終於自由地發展。在這段時期內,有一些基於科學精神來維護信仰的學術運動的案例,可以用來更好地展示基督教與科學之間的互動[20],我們能看到歷史的一種趨勢,科學的發展直接導致了一些基督徒放棄自己的信仰,至於那些沒有放棄信仰的基督徒,雖然他們依然堅持自己的信仰,但科學卻也改變了他們對於經文的解讀和宗教傳統的看法。如果我們回溯基督徒對經文的解讀的發展歷史,我們會發現,他們的解讀一直在被科學世界觀修正,每個時代的基督徒都會盡力調和自己對於聖經的理解和所處時代的科學結論。如果基督教的教義是真理,那麽為何其信徒的解讀卻被以科學為標尺來修正?

從現狀看基督教與科學的關系

《申命記》第 28 章 21 節:

The Lord will plague you with diseases until he has destroyed you from the land you are entering to possess. (耶和華必使瘟疫貼在你身上,直到他將你從所進去得為業的地上滅絕。)

受經文中相似內容的“啟發”,基督徒一直把疾病的根源與上帝的懲罰和考驗關聯起來,這種觀念即使在今天依然影響著一些基督徒對於流行病的理解。在《鼠疫》(La Peste)中,加繆(Albert Camus)非常細致入微的刻畫了在面對瘟疫時基督徒的這種兩難的境地,被感染的帕納魯神父已經危在旦夕,卻猶豫自己是不是應該去尋求醫治,因為,既然瘟疫是上帝的懲罰,尋求治療就等於是在逃避上帝的懲罰,這有違上帝的意志,在看到一個兒童痛苦的死狀後,他顯然經歷過一番信仰上的掙扎,然而最終無法放棄自己的信仰,於是在懷疑自己患上鼠疫後決絕接受治療。關於現狀,還有什麽例子能夠比眼下這場新冠疫情更能展示基督教與科學的關系呢?各地都有關於(某些)基督徒對科學家的建議置若罔聞的報道[21]。這樣的例子確實並不代表全部的基督徒,可是它們的普遍性卻非常令人憂慮,在疫情初期,美國是這一問題的重災區。

這些插曲不是遙遠的歷史事件,而是發生在今天,發生在我們身邊甚至是眼前。如果我們回頭去看十四世紀黑死病爆發中基督徒的行為,對比眼下這場疫情中某些基督徒的行為,我們會發現迷信與無知驚人的相似。

大概從公元六世紀的時候,基督教發展出聖徒文化,這種文化同時被東方的基督教和西方的基督教派所接受,一直到宗教大改革才開始受到批判,但是今天的天主教依然保留了這種陋習。在聖徒文化中,所有被認為與聖徒有關的物件(遺物和屍骸)或地點都會被神聖化,並且基督徒相信接觸這些地點或物件可以帶來神跡,而他們所追求的最主要的奇跡就是療愈疾病,於是與聖徒有關的傳說的地點,或是供奉著聖徒遺物與屍骸的地點發展成為聖所(或者叫朝聖地)。今天最大的一個天主教的聖所就是位於法國南部的盧爾德聖母聖所(Sanctuary of Our Lady of Lourdes)。這個聖所每年會接待 600 萬朝聖者,其中有 6 萬是身體患有疾病,需要尋找奇跡的信徒,聖所的負責人在幾年前的一次訪談中聲稱,自聖所開放以來,已經有數千人被治愈,並且其中曾有 66 個醫學奇跡。盧爾德聖母聖所的天然泉水,幾乎被朝聖者認為可以包治百病。然而當新冠疫情蔓延到法國之後,2020 年 3 月上旬,聖所負責人迪馬蒙席宣布,作為遏制冠狀病毒傳播措施的一部分,該聖所將從 3 月 17 日午時起被暫時關閉。其實這樣的事件在基督教的歷史中有千千萬萬,但是眼下的疫情中的這個插曲,是一個最為典型的代表,最能夠代表基督教與科學的關系。為了維護其信仰,有些基督徒選擇遠離理智與理性,但是當關乎存亡的危機迫近的時候,他們卻又不得不乖乖的向科學低頭認錯,而一旦危機解除後,他們又會回到遠離科學常識的狀態。

從輿論戰裡反映的兩者的關系

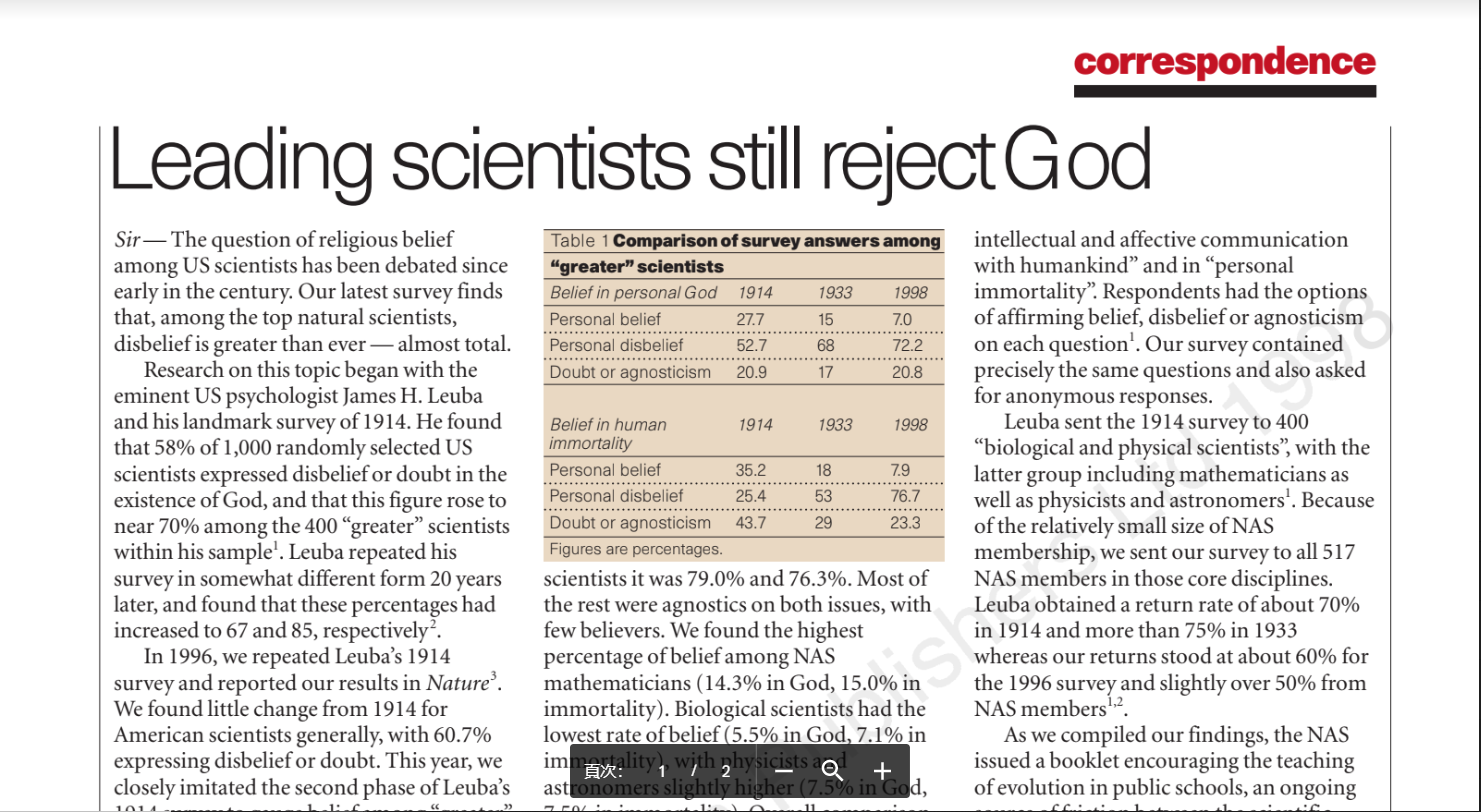

最後,科學家的宗教信仰能否被用來證明宗教的真理性?(某些)基督徒喜歡通過列舉傑出的科學家也相信基督教來證明基督教的真理性,被消費最多的一個形象是愛因斯坦(Albert Einstein),其次是牛頓(Isaac Newton)。無神論者則喜歡用霍金(Stephen Hawking)來舉例說明基督教的謬誤。其實愛因斯坦絕對不是基督徒[22],牛頓也不是今天意義上的虔誠基督徒,他晚年寫了一篇否定三位一體的論文,在死前長達 30 多年的時間里私下做大量被教會禁止的魔法研究,由於害怕教會的迫害,他生前不敢公開自己的研究,而是在私人日記里秘密記錄著一切。這個論證的方式也沒有意義,有信基督教的傑出科學家,也有不信基督教的傑出科學家,我們要選擇哪一個去相信?而且我也見到過有的基督徒去教育機構取得自然科學的博士學位,就是為了能夠借助“科學家”身份的權威,去鼓吹傳播《聖經》的創世論[23]。這個時候,我們或許會想用統計學的方式找出多數人的立場,然後再依據這種統計結果反映的群體傾向去做論證,可是多數人認為是正確的,也並不表示就是正確的,在哥白尼(Nicolaus Copernicus)之前所有人都認為地球就是宇宙的中心。再者,這個做法其實只會導致參與爭論的人去偷換“科學家”的定義[24],在基督教語境中的“科學家”,相似于中國政治語境中的“專家”。

宗教道德 vs. 普世道德

在討論這個話題之前,我覺得我們需要先審視我們自身的認知習慣和思維定勢。在分析歷史和看待社會現象的時候,我們總是傾向於在不同的事件之間建立因果關系。比如我聽到過這樣的說法:“信基督教的國家都很富有,信佛教的國家都很貧窮,所以基督教是比佛教優越的”。我還聽到過這樣的說法:“像基督教和伊斯蘭教這樣的一神論信仰更容易因為宗教狂熱做出極端行為,所以在一神論信仰間的宗教戰爭中常常見到屠城這樣的激進行為,多神論信仰卻溫和許多,在宗教戰爭中會表現出更多的憐憫”。或者,在政治議題中,我經常聽到:“由於中國人的民族劣根性,中國人不適合民主體制”。

對於這類觀點,在歷史中尋找反例並不難,但是問題在於,明明知道很容易找到反面例子,可為什麽我們還是如此喜歡基於非常片面的觀察和膚淺的推論,去作出一個我們自認為普遍適用的因果論斷?甚至於,這類觀點究竟是我們自己考察歷史經驗得出的,還是被某種話術灌輸的?

若要建立兩個事件之間的因果關系,我們需要證明其中一個對於另一個構成充分必要條件,在自然學科領域里,我們可以通過在實驗室里重現一個事件,控制它的條件參數以排除其他因素的干擾來論證這種因果關聯,縱然如此,我們能得到的對因果關係的判斷依然很粗糙,更不用説在社會學和歷史問題的分析中,我們根本無法重現一個社會事件或歷史事件,很多時候我們甚至沒有辦法去尋找到有效的平行案例來作參考[25],因為每個社會事件都有非常覆雜的歷史背景,有諸多的社會因素,所以每一個都有其獨特之處。所以人文科學不具有實證基礎。因此,在這類課題上論證因果關系時,我們需要極度謹慎,尤其需要警惕混淆歷史關聯性與歷史因果性這兩個概念。

除了數學與邏輯學領域可以在某些時候僅僅依靠演繹邏輯,所有其他的學科我們主要依靠的都是歸納邏輯,但歸納邏輯有一個致命缺陷,我們受限於我們所知道的信息,這種限制可能是時間上的(我們無法預知未來的信息會不會否定了我們當下的結論),也可能是空間上的(關於過去發生過和現在正在發生的事情,我們也並不知道我們不知道什麽),這個認知局限在人文學科里更為嚴重,所以如果想要證明一個結論是正確的,我們需要證明這個結論描述的所有現象都是正例,但是如果想要證明一個結論是錯誤的,我們卻只需要從它所描述的現象中找到一個反例。簡單地講,要證明“不是”比要證明“是”, 更容易得多。

在道德層面,基督教到底有沒有優越性?在生活中我經常要面對的老生常談是:“基督教勸人向善,所以信教的人會變好。”這個說法有沒有廣泛的事實基礎?還是說僅僅是依據個人經驗而做的推測?從社會學的統計來看,基督徒比例高的國家,犯罪率有明顯低於無神論者比例高的國家嗎?為了公平,或許我們覺得需要排除教育水平和人均收入等等方面的差異,可是,教育水平其實又與宗教信仰密不可分,所以,我們最好避免化約主義(Reductionism)。

我們首先要區分宗教道德與普世道德這兩個概念,基督徒眼中的“善良”,並不一定在非基督徒眼中也是善良。基督教的“道德”,是宗教道德,與今天我們強調的普世道德是完全不同的,兩者對於行為提出的實際要求並不相同,兩者區分善與惡的哲學基礎也完全不同,前者的依據是對《聖經》的解讀,後者的根基是在不區隔群體的前提下全人類共同的福祉。雖然表面上看去,兩者有重疊的部分,但是真實的歷史則告訴我們,它們之間有巨大的沖突。普通的民眾並不會去深入探討基督教的教義和歷史,而只會去關注表面現象,所以會很輕易地被“愛你的鄰居”這樣的宗教營銷手段蒙騙,而不會去注意《聖經》故事中的道德缺陷和基督教教義對於“善”的定義的偏狹,以及由於這兩個問題帶來的人類歷史的陰暗面。

基督教的道德在一開始就表現出一種內在的不一致性。基督教的信仰圍繞著基督,即耶穌,但是真正塑造了其教義的,卻是使徒保羅。與其說基督徒信奉的內容是耶穌的教導,不如說他們信的內容是保羅的教導,因為保羅對耶穌的理念其實做了很多修正[26]。保羅的雙重道德標準讓我們看到一個基督教歷史中有趣的反差:耶穌的布道強調的都是弱勢群體與窮人,然而教會發展壯大之後,則把精力都放在了壟斷政治權力和聚斂財富上。

總之,雖然基督教以基督為名,但更多的方面卻以保羅的想法為實,所以猶太學者海姆·馬克比(Hyam Maccoby)戲稱基督教應該改名為保羅教。所以,可以說,基督徒基本上從初代信徒開始,就背離了耶穌的教誨,多數基督徒的行為並不能代表耶穌的理念,甚至有些信徒的言行表現出一種偽善。《申命記》要求信徒不可以吃蝦蟹等沒有鱗的水產,但是今天的基督徒並非都遵守這個戒律,我在現實中甚至遇到過一個基督徒說那是迷信,迷信的部分不用遵守,同時這個基督徒也攻擊進化論和歧視同性戀,其依據卻又來自《聖經》。《聖經》也要求信徒不可以取其他生物的血液來續命,顯然,也不是所有基督徒在生命垂危時都依然拒絕醫生輸血。類似這樣的問題還有很多,我不一一列舉。

從排他性到仇他性

多數人類的宗教都有盲目的排外性,這種排外性建立在盲目的自大與傲慢之上。猶太教稱不信猶太教的人為“外邦人”(gentiles),基督教稱非基督徒為“infidel”,伊斯蘭教稱非穆斯林為“kafir”,印度教稱非印度教信徒為“mlccha”,這些詞匯都帶有強烈的負面的貶義色彩,帶有劣等、野蠻、未開化,不懂感恩等含義。甚至最為溫和包容的佛教也稱佛教以外的信仰為“外道”。

基督教的排外思想很快便發展成仇外思想,最終對整個人類社會帶來了巨大的負面影響。《約翰福音》里有這樣一句話來描述不信基督的人[27]:

A denial of the deity of Christ is evidence of an unregenerate heart…

“unregenerate”的很多含義充滿了憎恨與厭惡的情感色彩,新約作者要表達的含義是:不信基督的人不僅是錯誤的,甚至是冥頑不靈,不知悔改的。其後聖奧古斯汀從神學的角度進一步強化了基督教這種狹隘傲慢的態度,他認為:以上帝的名義對於非基督教世界所發動的侵略戰爭是合理與正義的。到了 12 世紀的時候,羅馬天主教皇意諾增爵四世(Innocent IV)又進一步擴展了這個議題的神學理論,在教會法中編入合理化發動侵略戰爭的內容[28]。從此,對於非信徒的敵意從神學理念轉型成法律條文,排外與仇外正式合法化。這種危險的思想到了與伊斯蘭進行宗教戰爭的十字軍時期,由 阿蘭努斯·安格利庫斯(Alanus Anglicus) 再進一步深化,變成為:羅馬教會享有全球的唯一統治權,並有權通過武力征服任何一個非基督徒國家和地區。之後再經過 Bernard of Clairvaux 和 Hostiensis 等等幾代人,基督教最後發展出一套極端傲慢自大且激進的理念:任何非基督徒都不配享有自治權,基督徒有責任去用武力征服所有非基督教國家,基督化全世界所有人類。這些都為十字軍戰爭中的殘暴行為提供了法律基礎,再加上教皇濫用宗教權威,承諾騎士們去屠殺穆斯林並奪回耶路撒冷可以贖罪,確保他們死後直接進入天堂,結果是十字軍所到之處都會生靈塗炭,他們在每個攻占的穆斯林城市都執行屠城政策,包括老弱婦孺,甚至是嬰孩,年輕婦女則淪為性奴隸。

在航海大發現時期,羅馬天主教廷在給葡萄牙和西班牙簽署的教皇詔書里,徹底刪除了非信徒具有自治權的部分。宗教改革以後,誓反教不承認羅馬天主教皇的領袖地位,更是不滿於天主教在殖民地對於統治權的壟斷,於是起草了自己版本的“詔書”,他們稱其為特許狀,以同樣的傲慢態度和絕對不平等的理念,強調了誓反教在殖民地區擁有絕對的統治權,進而合法化了歐洲誓反教信徒對新大陸的掠奪。

這份特許狀影響了 19 世紀美國著名的約翰遜對麥卡英托什土地所有權糾紛案(Johnson v. M’Intosh)[29],一個被認為是在美國司法歷史中具有里程碑意義的案件。最後,按照首席法官約翰·馬歇爾(John Marshall)的理論,祖祖輩輩居住在美洲大陸的印第安人,最先在這片土地定居的印第安人,卻不是這片土地的擁有者。這個案件也影響了 1830 年美國政府出台的印第安人遷移法案(Indian Removal Act)[30],導致六萬印第安人流離失所,無家可歸,有一萬多人死在在這個遷移的路途中,這段歷史被稱為“眼淚之路”(Trail of Tears)。但是從(某些)白人和(某些)基督徒的角度,這個案件則被稱頌成為“文明的進步”,“科學的起源”,被後世膜拜與深入學習,被寫進美國所有法學院的教材,並影響了美國之後的土地所有權法,以及相似案件,比如提希頓印第安人起訴美國聯邦政府案(Tee-Hit-Ton Indians v. United States)[31]。這個故事講到此處,我覺得我已經能夠充分的證明我的立意:宗教道德不等於普世道德,基督教的“道德”甚至更加偏離普世道德。

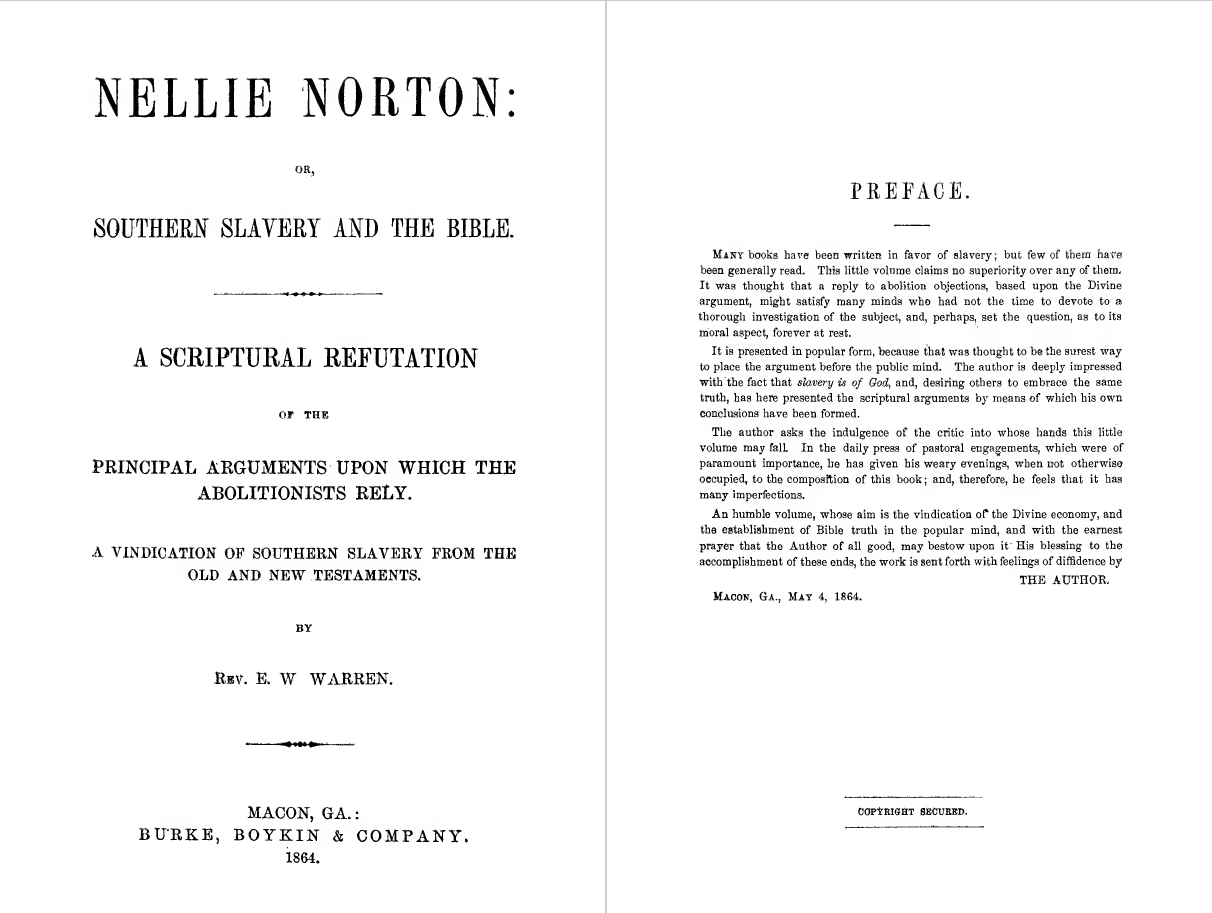

奴隸制問題

基督教的道德問題有許多,其中對人類影響最深遠,最令人髮指和最持久的,當屬反閃族主義和奴隸制。在奴隸制這個問題上,基督教扮演了一個怎樣的角色呢?

首先,不論(某些)猶太教徒和(某些)基督徒如何指鹿為馬,顛倒是非,《出埃及記》都是一本鼓吹奴隸制的書籍,甚至包含有對種族滅絕的鼓吹和自我炫耀,(某些)基督徒對此唯一能提出的辯駁是:無神論者斷章取義,誤解了這本書的原意。我只能說,建議大家自己去讀原文,我不在這里做詳細的分析。

從《舊約》可以看出古代的以色列人在一定程度上是實行著奴隸制的。基督教在古羅馬出現以後,初代教會雖然對於奴隸持有關愛的態度,但對於古羅馬的奴隸制並未發起任何挑戰。前面我已經提到過,保羅的態度是順從政治權威,在奴隸制這個問題上,他認為平等是只存在於精神世界的,或者說是死後的世界,奴隸主和奴隸都會被上帝平等的接納,這種平等並不存在於現實世界,奴隸就要做好奴隸的本分。他本人甚至還仲裁了一次奴隸逃跑事件。基督教在羅馬最初的發展主要是從生活在社會最底層的人群開始,在教會發展的最初階段,奴隸是非常主要的受眾人群,一個承諾美好來世的宗教,往往對於現世生活困苦的人最有吸引力。基督教雖然對於奴隸敞開大門,但是很快宗教領袖卻也通過教會法規明確禁止使用教會的財產為奴隸贖身。

中世紀時期,我所了解到的唯一與奴隸制有關聯的教皇法令是基督徒不可以擁有基督徒奴隸。航海大發現帶來了新航道的開辟,然而不幸的是,這些新航道的首個用途,就是奴隸貿易。英國在南非殖民統治以後,他們給自己實施的種族隔離制度尋找的法律依據就是《創世記》中挪亞和他的兒子們的一段插曲[32]。

每當歐洲的(某些)基督徒白人為黑奴制度尋找合理性時,他們便會提出《創世記》中這段故事,並且牽強附會地聲稱非洲人是含的後代,歐洲人是雅弗的後代,而《聖經》是上帝的話,是絕對的真理,所以白人奴役黑人是天經地義的事。根據進化論生物學的研究,人類這個種族起源至非洲,大概在 70 萬年以前,我們的祖先走出非洲,遷移到不同的大陸,逐漸進化成不同的樣子,非洲人反而是人類的祖先,《聖經》的內容當然是錯誤的,應用在錯誤世界觀上的宗教狂熱,可以給人類社會帶來多麽巨大的災難。美國在解放黑奴運動期間,南方和北方的基督教會對於黑奴制度是否合法展開了神學上的論戰。當時南方的基督徒曾出版過一些從《聖經》和神學的角度維護奴隸制的書籍,下面這本便是中之一。

所以,結論是,基督教的道德並不是一種基於平權理念的道德,而是一種基於群體劃分的道德,有時候這種群體的劃分方式是信仰,有時候是種族。同時,我們也要承認基督教自身的進步,因為我們也看到了一些基督徒在整個圍繞奴隸制的歷史中發揮的積極影響。但是,以美國解放黑奴運動為例的話,他們終究是在解決一個由基督教自己引發的社會問題,所以我認為“自由平等的理念源自基督教”這種說法顯然不符合史實。另外,同大多數的議題一樣,基督教對奴隸制的態度和做法表現出內部的矛盾和沖突,這種不一致性導致我們沒有辦法去用一個極端片面的結論——單純的正面或者單純的負面——去總結它的歷史價值。

美國的尷尬處境:政教分離還是政教合一

在今天的美國,有相當一定數量的誓反教信徒(主要是來自基要派(Christian fundamentalism)和福音派(evangelical),自由派(Liberal Christianity)的情況會好很多),一直在鼓吹和散布一個虛假的理念:美國是基督教國家,美國體制中的人權理念和憲政精神源自於基督教價值觀,比如自由、平等[33]。所以美國的偉大證實了基督教的偉大和其信仰的優越性。那些從中國逃去美國的某些“民運人士”成為誓反教信徒後也都加入了這個宣傳工作,用中文寫作在華語世界繼續散布這種無恥的謊言。事實恰好相反,不僅這些理念不是來自基督教,甚至美國的(某些)基督徒也一直在破壞美國憲法中的這些理念。

首先,美國到底是不是基督教國家?這個問題要看我們如何定義“基督教國家”。

如果我們以一些政教合一的伊斯蘭國家為參考,他們聲稱自己是伊斯蘭國家因為他們的建制是依據教會法律,並將宗教教義寫進憲法內,明確提出“官方宗教”的概念,並指明某個伊斯蘭宗派是這個官方宗教,如果以這種情況作為標準,那麽美國並不是基督教國家,美國的憲法沒有提到官方宗教,相反,美國憲法第一修正案明確聲明了美國政府是一個世俗性的政府,政府既不能去鼓吹任何宗教,也不能去打壓任何宗教,而且美國的初代國父們並非都是今天這個時代意義上的基督徒,他們很多人的信仰就像上面描述過的哲學家一樣,以基督文化為依托,但卻超越了基督教世界觀與價值觀的局限。從這個意義上講,美國便不能被稱為基督教國家,可是我們卻也能夠從美國的歷史中清晰地看到,在(某些)基督政客的影響下,美國政府一直在倒退,做違憲的事情卻沒有反思[34]。我們能看到的一個明顯的歷史軌跡是,初代國父意圖將美國建立成一個基於理性的世俗性主權國家,他們認為這樣才能貫徹宗教自由與平等,可是在過去的兩個世紀美國的(某些)基督徒政客卻一直在將它改變為政教合一的國家[35]。甚至於,美國憲法中的那句明顯是來自伊壁鳩魯(Epicurus)的“每個人都有追求幸福生活的權利”,也被(某些)誓反教徒掠奪了版權,聲稱是基督教的價值宣言。

如果我們依據國民自由選擇的信仰來定義一個國家是否是宗教國家,那麽美國有很多無神論者和大量的穆斯林,並非所有人都是基督徒,因此也不能說美國是基督教國家。美國是一個移民國家,移民國家的特點就是文化多元性,尤其是宗教,必然具有多樣性。

美國(某些)誓反教徒的這種將他們自己的教派代表整個基督教並與美國作為一個國家相互融合的輿論宣傳策略,其實不是一個明智的做法,因為,如果說美國的憲法是基於基督教價值觀制定的,美國政府的行為是以基督教教以為指導的,那麽,不僅美國體制優良的一面和政府的善行可以歸功於基督教,美國體制中拙劣的一面和政府的惡行也要歸咎於基督教[36],美國政府在過去 200 多年間的道德負債也將成為基督教的道德負債。政治與宗教的聯姻幾乎沒有過好結果,理想主義者期望的是政治被宗教升華,然而得到的結果卻是宗教被政治腐化,事實上,“宗教能升華政治”這種觀點從來都不是以現實為本的話語,它甚至也不是烏托邦色彩的話語,它本身的存在從來就僅僅是服務於一種具有政治宣傳色彩的神學宣傳。

另外,關於這個話題,我們可以跳出美國的歷史,回到歐洲更久遠的歷史中,從兩個角度去審視:第一個角度是基督教自身的行為究竟有沒有大規模地表現出自由平等這樣的人權理念;第二個角度是現在西方民主國家所普遍推行的圍繞人權的價值觀究竟是有怎樣的發展歷史,在這個歷史中基督教扮演了怎樣的角色。

從基督教的歷史看人權理念

第一個角度,前面提到的愛任紐的關於“信仰的標準和規則”的想法,其核心意圖就是打壓自由思想,而基督教對於教會內部神學自由的壓迫,甚至嚴厲於對異教徒。宗教裁判所時期,被教會法庭以異端罪名指控的疑犯不具有請辯護律師的權利,而且個人財產也會被教會充公,不能被其子女繼承。再者,上面關於土地所有權法和奴隸制度的討論,也已經提出了充分的反面證據。請注意,我的立場不是“基督教反人權,反社會與反人類”,我的立場只是否認“人權理念源發自基督教”這種觀點。我已經講過我的首要意圖,只是在於還原真實的歷史。

美國信徒的這套話術之中,始終有一種若隱若現的暗示,似乎東正教與天主教並不能代表基督教,而只有美國的誓反教能夠代表基督教,所以天主教曾經所做的惡行並不能用來推翻其論證。但是,從歷史的角度看,與天主教相比,誓反教真的有這種人道主義問題上的優越性嗎?

宗教大改革的核心人物,是 16 世紀的馬丁·路德(Martin Luther),可以說他是誓反教的開創者與靈魂人物。他的理論是基督徒要學會生活在兩個國度,他指的是兩套價值體系和道德規範,一套是世界的,一套是基督徒的,基督徒只需要在基督徒的社團里活出基督徒的價值就好了,這種雙重標準很像是對保羅的回響。誓反教所講述的歷史一直將路德渲染成一個追求真理的勇士,勇敢地站出來挑戰邪惡的天主教會,可是,如果我們以今天的普世道德標準來反觀路德,他的邪惡程度不亞於天主教庭,他的言行充滿了雙重標準的虛偽、激進的種族主義[37]和對暴力的崇尚[38]。以上就是誓反教的祖師爺——路德其人。

英語系文化系統所講述的歷史往往只強調天主教曾經對於誓反教信徒的壓迫,但是,回顧一下宗教改革時期的歐洲歷史,我們便會看到,誓反教在獲得政治權力後,也反過來對天主教徒有所壓迫,甚至於不同的誓反教宗派之間也有這種壓迫存在。

從人權理念的歷史看基督教

現在再來說說第二個角度。美國和其他西方國家現行的法律體系被稱為自然法,自然法其實源自古羅馬,它在當時的突破性在於提出在自然面前人的價值是平等的,所以即使奴隸主殺了奴隸,也要受到懲罰,這種平權的法制精神則要再追溯到柏拉圖。所以,這種自然法的精神不是基督教首個提出的,如果硬要說基督教有所貢獻,它的貢獻最多只是沒有將這種理念撲滅,基督教做了傳承,傳承的方式是將“天賦人權”中的“天”替換成“上帝”,然後今天的某些誓反教徒又可以將其據為己有。

自由與平權等人權理念在西方國家實行至今,也才只有兩個世紀而已,可是基督教卻已經發展了兩千年了,如果這種理念原生自基督教,難道不是基督教文化越純粹的時期越能給這種理念的萌生提供土壤嗎,那為何要等到近代才出現呢?為什麽在基督教初期,基督徒被羅馬帝國迫害的時候,基督教沒有孕育出人權理念?為什麽在中世紀與伊斯蘭國家發生十字軍聖戰的幾百年里也沒有孕育出人權理念?

天主教與誓反教斷斷續續的戰爭持續了三百年左右,誓反教內部也出現爭鬥,這種暴力沖突帶來的慘劇令歐洲人開始反思,在這樣的背景下,加上啟蒙運動帶來的理性主義和文藝覆興帶來的人文主義的影響,一些哲學家提出了“宗教包容”的理念,這里面有幾位非常有影響力的人物,包括約翰·洛克(John Locke)、康德、雨果·格勞秀斯(Hugo Grotius),托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes),之後這種宗教包容的理念,慢慢演化出自由和平等的人權思想。所以,嚴格來講,這種理念源自反思,而這種反思是由手足相殘引發的,而這種手足相殘,正是基督教的排他思想造成的,最後,信仰不再統一的基督徒們迫於現實,不得不尋找一種和平共存的方式。另外,對這個理念有主要貢獻的人物,並不是教會體制內的神職人員,而主要是有獨立思考的哲學家,他們也並非都是基督徒,他們的依據也並非都是基督教教義,更多的則是理性主義,因為,歸根結底,引發流血沖突的,正是對教義的不同解讀。還有,我需要強調的是,這種宗教包容的理念,並非一開始就被應用於所有宗教,它最初只被應用於基督教內部不同教派之間,慢慢才惠及猶太教,至於基督教對於其他宗教的包容,都是一點一點發展出來的。

在對歷史的考察上,如果我們放大時間的尺度,就會發現,在歐洲的思想家提出宗教包容的理念之前,這個想法便已經出現在更久遠的歷史中,從公元前的馬其頓亞歷山大大帝和印度的阿育王,再到公元後的中國唐太宗李世民和印度莫臥兒王朝的阿克巴大帝(Abu’l-Fath Jalal-ud-din Muhammad Akbar)。

總之,人權理念,作為一個解決方案,它要解決的最初的問題,恰好是基督教造成的,現在卻反而將這個方案歸功於基督教,這個邏輯並不成立,我最多只能承認基督教對於人權理念的發展有一定的參與,而這個參與本身有正面也有負面,甚至負面居多,這個問題上,我們又進入到與奴隸制話題相似的情況,如果沒有宗教壓迫,又怎會有對宗教包容的需求?把人權理念歸功於基督教,這不是單純的歷史無知,而是為了服務於宗教洗腦在有意圖的篡改歷史。只要(某些)基督徒依然拒絕反省,堅持《聖經》是絕對唯一真理,那麽他們在道德問題上便不存在可以自洽的邏輯,我們也無法保障人類社會能夠免於(某些)狂熱基督教徒造成的人道災難。

如果上面的故事讓你覺得都不過是遠離現實的歷史,那麽你可以去了解一下,天主教的神職人員猥褻兒童案件[6],還有近些年一直有美國的基督徒社會活動家在烏干達、拉脫維亞等幾個非洲國家努力嘗試推動當地立法來迫害同性戀群體,他們想把在自己的國家無法實現的宗教理想帶到非洲去實現[39]。

小結

基督教是好的還是壞的?這個問題和“基督教與科學是否沖突”一樣,不能夠用兩極分化的思維方式來考量。如果你說基督教讓人變好,那麽有些信徒根據《聖經》和教義去作惡,如果你說基督教讓人變壞,那麽也有信徒根據《聖經》和教義去行善。人類的思維受到自然語言的限制,傾向於去做兩極性的陳述,再加上人的大腦也無法同時接受兩種對立的情感,所以情緒會引導我們的大腦只做一個選擇。於是人們總是喜歡用單一又極端的狀語來描述一個覆雜的事物,最終誤入歧途。我認為我們要極力克服這種認知缺陷,並克制這種兩極分化的思維的誘惑,不要對於像基督教這樣覆雜的概念做兩極性的評判和定論,這樣便可以避免很多不必要的爭論。羅素在他開創的分析哲學中主張,一個陳述中的主語所指向的事物需要具有單一性,詞與物之間應該是絕對的一一對應的關系,否則,我們便無法用邏輯學中的排中律來對其進行判斷。基督教是一個覆雜的社會現象,它的發展歷史超過了兩千年,信徒覆蓋了三分之一的人口,“基督教”這個名詞指代的不是單一事物,而是一個甚至於可以無限分割的覆雜事物,我們用這個詞匯所囊括的諸多元素之間存在著各種沖突與矛盾,所以,從分析哲學和語言哲學的角度,“基督教是好的”,或者“基督教是壞的”,這類陳述不具有意義。

人類宗教問題的前景

在人類的演變進化中,在初期的階段,人類尚且是一個弱小的種族,在險惡的自然中艱難求生,這時候宗教為人類的生存提供了幫助,當人類遇到外界的威脅時,它可以凝聚人心,團結力量,當人類對大自然的神秘感到迷茫,和對自身存在的渺小與短暫感到無助時,它提供了慰藉安撫的力量。可是,後來人類創造出的種種宗教對於人類自身的反噬開始愈發病入膏肓。在今天,這個議題的解決變得更加迫切。

綜上所述,人類目前大多數的主流宗教都有兩個致命的缺陷:一是極端的宗教道德與普世道德有著不可調和的沖突,尤其是基督教和伊斯蘭教;二是基於迷信的宗教世界觀與科學世界觀有著不可逾越的鴻溝。在第一個問題上,各大主流宗教中,只有佛教幾乎沒有這個問題。在第二個問題上,主流宗教可以說全軍覆沒,包括佛教。基於這樣的觀察,我做出的結論是,佛教是副作用最小的“精神鴉片”,在眼下是危害最小的選擇。至於亞伯拉罕諸教,它們的起點是神話,理性主義興起之後通過暴力與謊言來續命,它們是人類犯的非常嚴重的錯誤,但是可惜,在今天,糾正這個錯誤的代價是人類無法承受的。前面已經分析過宗教運作的心理機制,從這個分析我們又可以再進一步作出這樣的結論:宗教的社會價值在於且僅僅在於其功能,至於實現這種功能的細節構建,則完全不重要。為什麼呢?因為,對那麼多宗教的分析告訴我們,這些細節根本經不住科學探索和歷史研究的推敲。所以,宗教完全可以被具有同等功能的宗教替換。

我在此要鄭重並誠懇地向全人類做出一個呼籲,這個呼籲有四個部分:

- 第一:信仰體系之間理性主義與人文主義優先。讓我們逐漸用理性取代宗教的世界觀,用世俗的普世道德取代宗教道德系統,並用基於哲學的泛神論和自然神論等有神論取代宗教信仰和崇拜;

- 第二:傳統宗教之間佛教優先。如果實在無法離開宗教而生活,那麼讓我們逐漸用佛教來替代曾經造成生靈塗炭而又缺少自我反思的其他宗教,尤其是基督教和伊斯蘭教[40];

- 第三:基督教派系之間自由派優先。如果實在無法離開基督教而生活,那麼讓我們至少逐漸用自由派神學來取代基要派(或稱原教旨主義)與福音派,這兩派是造成大多數人道災難的罪魁禍首;

- 第四:堅守最後的道德防線。如果實在無法離開基要派或福音派基督教而生活,那麼請你們至少不要繼續通過散播謊言乃至攻擊科學來維護自己的信仰,這是一種極度可恥的行為,而且這樣的人能否有真正的道德,我很存疑。

人類有沒有可能建立一個合乎理性的宗教來解決目前所有宗教的反科學的弊端?然後進入宗教與科學不再沖突,而是相互扶持,取長補短的新世紀?

理性的宗教,已經有前人嘗試過,比如黑格爾的理性主義宗教,他認為哲學發展到一個階段必然成為一個宗教,否則便不是真正的哲學,再有比如愛因斯坦的科學宗教和他從斯賓諾莎那里傳承的泛神論,他認為對宇宙法則的求索達到一定境界後,必然會對於宇宙的終極奧妙產生出一種宗教情愫,而後這種宗教情懷會升華一個人並推動他繼續的科學探索。這兩個人的這種宗教,固然是合乎理性,但是,沒有永生的承諾,沒有外在的形式,沒有具體的教義,沒有明確簡單易懂的宇宙論,沒有用宗教場所與儀式來加強信徒之間的社交聯結,這種宗教普通人能夠受用嗎?

其實德國的一些誓反教信徒嘗試過將基督教完全轉變成為一個理性化的宗教,在 19 世紀德國出現的自由派神學里,很多神學家不僅承認《聖經》中的神跡是假的,甚至承認《聖經》的內容是虛構的,他們有些人嘗試脫離經文與教會傳統,通過哲學思考來為基督教建立一個新的信仰基礎,但是這樣發展出來的宗教,還有沒有必要稱之為基督教呢?而且它面臨同樣的問題:受眾群體太小。今天依然有做出這種嘗試的神學家,可結果是他們同時受到無神論者與原教旨主義者的夾擊。

近代的心理學研究認為一個宗教如果要生存下去就必須世俗化,而世俗化的宗教都會進入兩層式的發展模式,上層是那些受過高等教育並喜歡深思的人,他們不看重宗教中迷信的成分,而是去考察它的歷史並思考它在人類社會的價值和意義,而下層則是那些只去追隨儀式和習俗,卻不做深度思考的人。在我看來,其實非宗教人群的構成也是這種兩層的模式,多數的無神論者會聲稱自己相信科學,可是他們對於科學也沒有真正深入的研究和了解,他們同樣也僅僅是在盲目地追隨自己早年成長過程中所接受的教化,為什麼要相信科學而不是宗教,他們並沒有辦法給出回答。所以,我非常悲觀地發現,對於下層的信徒或者非信徒,由於他們的真理觀過於粗糙,缺乏對於衡量真相與真理的標準的哲學理解,我們無法通過理性溝通與哲學思辨令他們的認知障礙有所改觀,所以有些時候不得不通過詭辯術甚至政治宣傳的洗腦手段來與這樣的人溝通。

至於說信仰自由,它開始變成一個幻覺,不論是政治意識形態還是宗教信仰,它們的傳承方式主要都是通過家庭影響,基督徒自然想要把自己的子女培養成基督徒,穆斯林自然要把自己的子女培養成穆斯林,無神論者自然也要把自己的子女培養成無神論者。真正的自由,應該是在一個個體成長之初,在其尚未對世界形成判斷之前,便給他呈現所有可能的信仰選擇,並鼓勵他在成長的過程中為了自己去探索,去判斷,去選擇。但是在現實中,一個人的世界觀的形成通常是受到來自家庭、社區與國家機器的片面性教化的影響而發展的,有些時候甚至是在被嚴重的洗腦的教育中塑造的。然而,這樣的個體在成年以後,不僅不會意識到自己的自由其實被剝奪了,反而會在自己偏頗狹隘的世界觀遭遇質疑時,用“信仰自由”來為自己的立場辯護。我們中的大多數人未曾有過選擇的自由,然而最後我們卻學會用“選擇的自由”來辯護我們的這種不自由,這就是洗腦與話術的力量。最為可悲的是,有些時候這種洗腦來自於個體自身,有些人雖然生活在一個自由開放的環境,但是由於認知上的惰怠,為了精神上的安逸舒適,而逐漸發展出束縛自己的認知偏見。

附注:

-

首先,不論是《塔納赫》(Tanakh,基督教稱《舊約》)還是《新約》所包含的書籍,人類歷史上最早的那份“拷貝”,都已經不復存在。基督徒(任何教派)今天使用的《聖經》(任何版本)的內容,都不是原文,而是根據他們所能找到的最古老的手抄本進行的復原。其次,這樣的內容來源主要有四個,分別是:① 《馬索拉文本》(Masoretic text),包括猶太教《塔納赫》24 本書籍,由猶太教馬索拉學者在公元 7-10 世紀根據已經失傳的更古老的文獻編輯而成,是現今唯一的以古希伯來語(準確講,還有少量亞蘭文,也就是耶穌使用的希伯來方言)流傳的舊約文本,可是當時的希伯來文已經與《妥拉》(Torah,基督教稱《摩西五經》)成書時(公元前 7-5 世紀)的希伯來文非常不同;② 《撒瑪利亞五經》(Samaritan Pentateuch),由猶太人的一個分支撒瑪利亞人傳承下來的古籍,內容只包括《妥拉》,以撒瑪利亞語言書寫,現存的能夠解讀的最古老文本形成於 12-14 世紀,1631 年才引起關註;③ 《七十士譯文》(Septuagint),是公元前 3 世紀,由亞歷山大港的學者從當時的希伯來文《塔納赫》翻譯成古希臘文的譯本,雖然從 2 世紀開始,主流猶太教因為翻譯並不準確開始抵製這套譯文,它卻是之後的 1500 年裡東正教和天主教使用的《舊約》最主要的資料來源,耶穌死後出現的《新約》是以古希臘文書寫,所以《新約》對《舊約》的所有引用都是《七十士譯文》的版本,可想而知,在猶太人眼中,基督徒不可能真正了解《舊約》,因為他們從一開始就使用了不正宗的盜版,另外《七十士譯文》中的某些書籍,並沒有出現在《馬索拉文本》中,這些書籍後來被稱為“偽典”,被天主教排除在正典之外,宗教大改革後,誓反教質疑《七十士譯文》,其新版《聖經》內容主要依據《馬索拉文本》;④ 《死海卷軸》(Dead Sea Scroll),在公元前後 300 年內以不同語言編撰,內容包括了《塔納赫》的書籍,加上其他偽典,同時也包括了某些正典書籍在不同猶太教派的不同版本(這就非常尷尬了),這些古籍在 20 世紀 50 年代才被出土,90 年代以後,被新版本的《聖經》作為重要資料來源。然後,今天的基督教《聖經》各種版本,基本上都是不同程度地融合了這四個經文源頭。最後,這四個源頭現存最古老的拷貝,都與成書年代相隔數百甚至上千年,如果我們任意選出四個源頭中的兩個做對比,都會發現文本內容有巨大差異。參見:簡述《聖經》在基督教歷史中的演變

-

有一些歐洲的學者用單一主神論(Henotheism)這個概念來描述印度教一些派系和古希臘的宗教狀態。但是,猶太-基督教發展了一套天使等級,後來基督教又發展出聖徒文化,並且給不同的聖徒不同的功能,比如:聖克里斯多福(Saint Christopher)是保護旅行者的聖徒,所以今天的某些摩托車手會在車上懸掛聖克里斯多福聖像,聖約瑟(Saint Joseph)是保護家庭的聖徒,天使長米迦勒(Saint Michael the Archangel)是保護士兵的神祇,等等等等,由於這個現象,近代的心理學家提出一種看法:人類很難發展出真正意義上的一神論,基督教的神學裡,縱然採用了不同的名稱並給出不同的解釋,但是其世界觀中具有超自然神力的存在者的等級關係與其他人類神話中的神族結構依然非常相近。

-

在天主教正典裡,《舊約》包括猶太教聖經《塔納赫》,加上出自《七十士譯文》的其他 13 本書,再加上《新約》 27 本,《聖經》一共有 79 本書。誓反教的《聖經》總共有 66 本,並且稱其不認可的 13 本書為次經或偽典。敘利亞東正教的《聖經》有 86 本,名為《伯西大聖經》(Biblia Hebraica),其中《新約》只有 22 本並且對四部福音書有很大刪減。埃塞俄比亞東正教的《聖經》有 90 本左右。很多被誓反教摒棄的典籍其實根本不是獨立的書,而是其他典籍的部分章節,比如,《亞撒利雅禱詞》和《貝耳與大龍》是《但以理書》的章節,其中有些是公元前三世紀希伯來學者在為托勒密二世編撰《七十士譯文》時作的增補。另外,1546 年在宗教改革期間,為回應誓反教的責難,天主教在特立騰大公會議(Council of Trent)之後決定將《馬加比三書》和《馬加比四書》從正典中移除。

-

然而,君士坦丁的計劃並沒有完全成功,阿里烏教派並沒有真的消失,它幾乎可以說立即就死灰復燃了,而最可笑之處在於,君士坦丁本人在尼西亞會議後不久也開始傾向於阿里烏教派。這種一位論神學也從來沒有消失在歷史中,並且在近代的新宗教運動中再次湧現,今天在多數西方國家我們都能看到一位神教(Unitarianism)的教堂(Unitarian Church),而且多數這樣的教派已經發展成超越基督宗教的宗教運動,變成普救一位神教(Unitarian Universalism),它不是傳統意義上的宗教,它最大的特色是,信徒並不共享任何宗教教義,他們可能相信來自任何宗教的世界觀,可以是印度教、佛教、伊斯蘭教,信徒之間唯一的共同之處是通過個人的“求索”去“探尋真理”,去達成“靈性成長”,這個運動的精髓可以說是真正的“道唯一,法萬千”,但是,不確定在現實之中他們如何解決“不一致的神啟”問題。

-

以基督教和佛教的對比為例,基督教認為世界有一個開始,上帝創造萬物,也會有一個終止;但是佛教認為宇宙沒有開始與結束,它在一個周期性的演變中循環往覆,這種輪回觀源自印度教,但是印度教認為宇宙的每個周期的創造和毀滅都是由至高神梵天與濕婆觸發的,可是世尊不認同這一點,他認為這就是宇宙自身的運行法則而已。

-

包括但不限於:聖經內容真實性所面對的質疑;外在宗教形式與其他宗教的相似性;歷史研究帶來的質疑;其世界觀與科學的沖突;基督教在道德審視下暴露的問題,諸如奴隸制、反閃族主義、男女平權、十字軍、對思想自由、宗教自由和性自由的壓迫、當代的性侵兒童醜聞等等。並且,兒童性侵問題並非僅僅發生在天主教教會裡,誓反教也有同樣的問題!下面是一個非常簡要的回顧。① 1987 年,教皇若望·保祿二世(John Paul II)針對庇護十二世(Pius XII)在二戰中的行為公開致歉。由於庇護在納粹中安插了臥底,所以他提前知道希特勒在意大利對猶太人的計劃,而他為了自保選擇沉默,不僅沒有反抗希特勒,甚至沒有提醒一下猶太人即將到來的命運。2009 年,在教會發布了一個高度頌揚歌頌庇護在二戰中的“英雄事蹟”後,教皇本篤十六世(Pope Benedict XVI)不得不趕緊又由於這個猶太人問題公開致歉。② 1992 年,保祿二世針對教會曾經對伽利略的審判和迫害公開致歉,但是又繼續為基督教辯護,聲稱人類有兩個知識領域,一個是經文,另一個是理性。③ 1992 年,保祿二世訪問位於聖多美和普林西比的一個前大西洋奴隸貿易中轉站,並在當地舉行彌撒儀式,在儀式中他針對教會對奴隸貿易的支持公開道歉。此前,他曾經在 1985 年訪問喀麥隆時做過類似道歉並請求原諒。奴隸貿易鼎盛時期,天主教的耶穌會曾經擁有數百奴隸並參與奴隸貿易從中獲取巨額利潤。④ 1995 年,保祿二世針對教會對於女性的歧視向全球女性致歉。但是他維護教會的教義和傳統,聲稱女人不能擔任神職,並且譴責墮胎,包括被強姦後的墮胎選擇。⑤ 1999 年,保祿二世針對教會在 1415 年燒死捷克宗教改革者約翰·胡斯(Jan Hus)向捷克人公開致歉。⑥ 2001 年 5 月,為了化解天主教與東正教之間超過一千的恩怨,保祿二世訪問希臘,並且針對第四次十字軍東征中天主教騎士團攻陷君士坦丁堡公開致歉。這一訪問引起當地保守派希臘東正教徒走上街頭抗議遊行。⑦ 2008 年,在達爾文(Charles Darwin)誕辰 200 週年時,英格蘭教會(Church of England,屬於聖公宗,誓反教人數最多的宗派)在官方網站上發表了一篇由坎特伯雷大主教羅文·威廉姆斯(Rowan Williams)主筆的一封直接寫給達爾文本人的道歉信。他在信中稱,雖然細節有所修正,但達爾文的自然選擇理論框架即使在時隔 100 多年依然被證實是正確的,英格蘭教會虧欠他一個道歉,現在教會對當時向達爾文所做的攻擊以及對公眾的誤導表示道歉。並且他將聖公宗教會當時的反應與天主教會對伽利略的反應放在一起做比較,來說明這種反應的合理性,並且說“人非聖賢,孰能無過,教會也不例外”云云,之後又對基督教教義進行辯護,聲稱《聖經》的啟示從來就沒有違反過科學結論。達爾文的玄孫對此表示:很滑稽,人死了 120 多年才道歉,根本就沒有意義。而且當時,這一封道歉信又在美國掀起一波關於在教育系統教授創世論的激烈爭論。⑧ 2018 年,教皇方濟各(Francis)出訪愛爾蘭,對抹大拉洗衣房(Magdalene Laundries in Ireland)受害者公開道歉。在超過 230 年的時間裡,天主教會開辦了十幾個類似的洗衣房,用來處置“墮落的婦女”和她們的子女,本質上講這些場所都是勞動改造的集中營,這些囚犯的生活環境和飲食條件都極為惡劣,白天要做苦工,不工作時會被囚禁在牢房裡。所有這些駭人聽聞的罪行直到 2015 年因為一個嬰兒填屍坑被發現才被公佈於眾。最後一個這樣的洗衣房在 1996 年才被關閉,據估計,總共有 30 萬婦女是教會這一暴行的受害者。⑨ 2002 年,智利聖地亞哥神職人員費爾南多·卡拉迪馬(Rev. Fernando Karadima)被指控性侵,隨後主教胡安·巴羅斯(Juan Barros)被指控掩蓋其轄區的性侵案件。2018 年 1 月教皇方濟各維護巴羅斯並聲稱對他的指控是誹謗,但是在 4 月,隨著大量證據浮出水面,方濟各接受了巴羅斯的請辭,隨後邀請性侵案受害者訪問梵蒂岡並當面向他們道歉。⑩ 1999 年,神職人員羅伯特·紐根特(Robert Nugent)和修女珍妮·格拉米克(Jeannine Gramick)因為提倡包容性少数者的神學理念而被教會公開譴責。2022 年教皇方濟對兩人公開致歉。⑪ 上任教皇本篤十六世還在慕尼黑任主教時,單是慕尼黑教區已經有 497 名兒童被確認是天主教會猥褻案的受害者,可是本篤一直在掩蓋這些罪行。他在位期間一直對外聲稱他本人對這些罪行不知情,可是後來有證據證明他曾經出席過討論這一議題的教會內部會議。直到 2022 年,卸任多年後,本篤才發布一個非常不誠懇的道歉。⑫ 2022 年 8 月教皇方濟各出訪加拿大,對當地印第人公開道歉。從 19 世紀開始直到 20 世紀 70 年代,有超過 15 萬原住民青少年兒童被強行帶到天主教會運營的寄宿學校,與自己的家鄉、親人和文化完全隔絕,這些孩子經常被因為各種原因遭到毒打以及性虐待,比如講自己的母語。4000 名學生死於教職人員和神職人員系統性的虐待。在坎盧普斯印第安寄宿學校(Kamloops Indian Residential School)的校區內,有 215 具屍體被加拿大調查部門挖掘出來,都是曾經教會為了掩蓋罪行而悄悄掩埋的死難者,對屍骸的搜索至今仍在持續。2015 年加拿大當局就這一聳人聽聞的事件要求教皇道歉,7 年之後,方濟各終於踏上加拿大的土壤來回應這個人間慘劇,但是加拿大政府的評價是:這個道歉遠遠不夠。這個列表可以繼續下去,但是為了縮短篇幅,我僅列舉上述從教會自己已經承認的罪行中選擇的重要案例。

-

羅素的茶壺(Russell’s teapot)是一個比喻,他假設性地提出在地球的軌道和火星的軌道之間,有一個茶壺,它在一個橢圓軌道上圍繞太陽旋轉,而且有一天會撞向地球,但是,這樣的說法根本不會有人相信,如果你嘗試去讓一個人相信這件事,那麼他必然會要求你提供證據證明這個茶壺的存在,否則便會認定它並不存在。羅素認為,基督教的“上帝”的存在也是如此。與之相似的一個比喻是著名天文學家卡爾·薩根(Carl Sagan)在《魔鬼出沒的世界》(The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark)里提出的“車庫里的龍”,可以算是對卡爾·波普的“可證偽性”概念的重新解釋。他說,如果有人說我的車庫里有一條龍,可是,它是隱形的,所以不能用視覺驗證它的存在,它又是靈性的,不具有物質性,所以不能用任何科學儀器檢測到,而且它會噴火,可是它噴出的火焰恰好是沒有熱量的,所以也無法探測,那麼,聲稱這樣一條龍存在,和聲稱根本沒有什麼龍存在,兩個陳述有什麼區別?

-

惡搞宗教(Parody religion)是一個略為寬泛的概念,總的來講這類宗教並不是真正意義上的宗教,而是在傳統宗教的上下文中一個被用來表示抵制傳統宗教的符號,比如從《星球大戰》中的絕地武士而發展出來的絕地教(Jediism),有很多英語系國家公民在人口普查時,不滿於被問及宗教信仰,所以選擇填寫絕地教,不過絕地教目前在美國德州和英國已經獲得一定程度的官方認可並建立了自己的教堂,這種惡搞宗教的功能其實只是想傳達一種信息:“我可以信任何宗教,但是就是不會信現有的幾個傳統宗教”。但是更狹義地講,惡搞宗教是傳統宗教的山寨版宗教,其目的是通過模仿傳統宗教教義里的邏輯問題來嘲諷其信仰里的認知缺陷。非常典型例子的包括隱形粉紅獨角獸(Invisible Pink Unicorn)、上周四教(Last Thursdayism)和飛天意面神教(Flying Spaghetti Monster,或 Pastafarianism)。隱形粉紅獨角獸的概念融合了歐洲古老的獨角獸傳說:只有心靈純潔的人才能看見獨角獸,所以沒有人能看見它,但是這個教義又強調它是粉紅色的,這種悖論模仿了基督教有神論中不可證偽的缺陷。參見附注[7]。上周四教的教義則是模仿基督教神學中“詭詐的神”的概念,參見附注[15]。它的教義是,這個世界其實是上個周四才被某個神創造的,所有看起來更古老的事物,比如恐龍化石和來自宇宙中星辰的光芒,都是上週四神把它們創造成看起來那麼古老而已,而我們腦海中所有關於那之前的記憶,都是神植入我們大腦中的。飛天意面神教當然是最有影響力的一個,2005 年,堪薩斯州教育委員會通過了一項決議,將要在該州公共教育系統引入創世論,作為進化論學說的另一種替代理論,一起教授給學生,當時剛完成量子物理學學位的博比·亨德森(Bobby Henderson)為了表示抗議,杜撰了一個新的宗教,其教義是:宇宙萬物由飛天意麵神創造。他的訴求是,如果基督教創世論將被允許在課堂教授,那麼基於同等的原則與邏輯,他的飛天意麵神創世論也應該被在課堂教授,並且與創世論有同等學分。亨德森的抗議信被委員會無視後,他將自己的請願書公佈到網絡上,結果引起軒然大波,最後演變成一場覆蓋全球的社會運動,如今,它在台灣,荷蘭和新西蘭已經獲得政府承認,人類歷史上第一個飛天意麵神教婚禮是在新西蘭舉行,由於眾人拾柴,它在很多方面都發展出傳統宗教的元素,有儀式、服裝、習俗、禱詞、福音書、創世神話、信徒歷史、神學理論,而且這些元素都意在嘲諷基督教的認知漏洞。在美國有一個基督教網站,懸賞 20 萬美金給能夠提供上帝不存在的科學證據的人,飛天意麵神教也建立了一個相似的網站,懸賞給能夠用科學證明飛天意麵神不存在的人,並且網站上線後獎金很快眾籌到了 50 萬美金。對基督教最具有挑釁性也最具有社會爭議性的惡搞宗教,當屬撒旦教會(Church of Satan)。撒旦教會並非推崇邪惡,而是還原了“撒旦”一詞在希伯來文中的原本含義,並且它其實不主張任何形式的崇拜,只是一個反對基督教的主張理性主義的無神論組織,甚至也有自己的道德戒律,一個人若要成為一個道德意義上的“好人”,並不一定要通過信基督來實現。

-

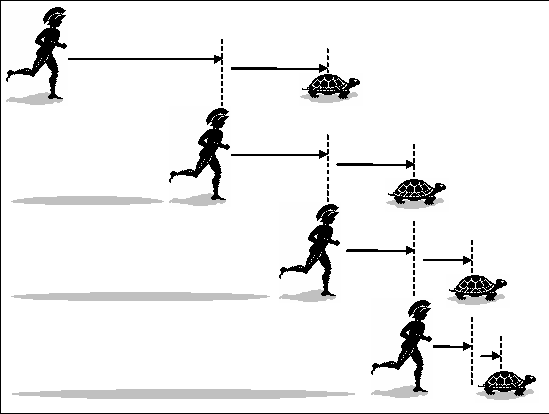

“危險的哲學”,最好的例子莫過於阿喀琉斯悖論(Achilles Paradox),雖然這個例子沒有導致災難,但是它可以用來完美地展現科學的危險性。巴門尼德(Parmenides)的學生芝諾(Zeno)為了證明他的老師的萬物不動說,提出了一個叫阿喀琉斯與烏龜賽跑的故事,被亞里士多德收錄在他的《物理學》一書中。阿喀琉斯(Achilles)是古希臘神話中的戰爭英雄,半人半神,作為一個戰士,他的奔跑速度當然非常快,但是芝諾的結論卻是,如果阿喀琉斯讓烏龜先跑一段路,那麽他便永遠也無法追上烏龜了。證明過程如下:當每一次阿喀琉斯已經到達了之前烏龜所在的地點時。烏龜因為在運動之中,必然已經不在那個地點而嚮前行進了一段。所以這和比賽開始的狀況是一樣的。那麽如此繼續當阿喀琉斯再一次到達烏龜之前所在的地點時,烏龜又已經向前一步。這個過程會不斷重覆,所以不論怎樣,烏龜永遠會在阿喀琉斯之前,因此他永遠也無法追上烏龜。 這個論證可以用下圖來演示。

首先,關於這個結論,如果我們採用經驗主義的方式去驗證,只要一個簡單的實驗我們就可以很輕易地推翻它。但是,如果我們要用純粹理性去推翻它,要怎麼做?雖然亞里士多德當時自認為成功推翻了它,但是完美的解決方案直到近代才被提出,而且它有賴於在數學中“極限”這個概念和相關理論的完善,放在今天,大多數人也依然根本看不懂這個論證。那麼,對於那些無法用可演示的實驗證偽的哲學論證,我們如何去推翻?這類觀點並非都是無關痛癢的,想一想以雄辯著稱的納粹元首希特勒(Adolf Hitler)的社會達爾文主義(Social Darwinism),這樣的例子數不勝數。

首先,關於這個結論,如果我們採用經驗主義的方式去驗證,只要一個簡單的實驗我們就可以很輕易地推翻它。但是,如果我們要用純粹理性去推翻它,要怎麼做?雖然亞里士多德當時自認為成功推翻了它,但是完美的解決方案直到近代才被提出,而且它有賴於在數學中“極限”這個概念和相關理論的完善,放在今天,大多數人也依然根本看不懂這個論證。那麼,對於那些無法用可演示的實驗證偽的哲學論證,我們如何去推翻?這類觀點並非都是無關痛癢的,想一想以雄辯著稱的納粹元首希特勒(Adolf Hitler)的社會達爾文主義(Social Darwinism),這樣的例子數不勝數。 -

在形而上學方面的科學探索中,我最鍾愛的一個故事是美國國家航空航天局(NASA)的“引力探測器 B 任務”。這個任務的目的是證明愛因斯坦廣義相對論中對於第四維空間的預測。60 年代起,在一些科學家的遊說下,NASA 在 1963 年開始資助這個項目,在克服了各種技術難題後,在 2004 年 4 月 20 日 NASA 將引力探測器 B 發射入太空,衛星的飛行任務持續一年,蒐集數據,之後物理學家們用 6 年對數據進行分析,最終在 2011 年 5 月的一次新聞發布會上公佈結果。愛因斯坦認為我們感知到的三維空間和時間交織在一起構成時空連續體,在質量的引力作用下,時空連續體會扭曲,扭曲的方向就是我們感知不到的第四個維度。之所以行星繞著太陽運轉,是因為太陽對周圍的時空連續體造成了扭曲,產生褶皺,行星在這個褶皺上滑行。這個實驗的原理是在引力探測器 B 上面安裝四個陀螺儀,讓陀螺儀的自轉軸指向一個非常遙遠的飛馬座 IM,由於飛馬座 IM 的距離接近無限遠,所以可以將其看作靜止參照物。按照愛因斯坦的理論,地球的引力會讓地球周圍的時空連續體發生扭曲,而且由於地球自轉,它會給這個時空連續體造成一個漩渦,如果這個漩渦真的存在,引力探測器上的陀螺儀的自轉軸會發生偏差,隨著時間推移,將不再指向飛馬座 IM,而通過比對它偏離的程度和愛因斯坦對時空連續體扭曲程度的計算,就可以驗證愛因斯坦的理論是否正確。這個計劃耗時將近半個世紀,從這個故事我們能夠看出,真正能夠帶給人類關於宇宙的有效知識的,是精緻的計算和縝密的推論,以及孜孜不倦的追求,而不是宗教和玄學那些“古老的智慧”和“神的啟示”。

-

諾貝爾獎得主埃里克·坎德爾(Eric Kandel)在他的作品《追尋記憶的痕跡》(In Search of Memory)中,回溯了唯理主義與經驗主義的爭論,並在這個爭論的上下文中解讀現代神經科學對於大腦記憶機制所做的研究發現,最後重新回答了兩派哲學家想要解開的問題,結論是兩派各有對錯。

-

不要忘記,柏拉圖所設想的神是不可能像《創世記》裡描述的那樣“以自身形象造人”的。在若干方面,迫拉圖並不會認可基督教的世界觀。

-

湯理論與火花理論之爭(The “Soup vs. Spark” debate),是指圍繞神經細胞之間的神經信息傳導機制的爭論,以奧托·勒維(Otto Loewi)為代表的藥理學家認為這種傳導的關鍵是化學反應,所以稱其為“湯”理論;以約翰·卡魯·埃克爾斯(John Eccles)和哈里·格倫德費斯特(Harry Grundfest)為代表的神經生理學家則認為這種傳導僅僅是電子傳輸,所以稱其為“火花”理論。20 多年孜孜不倦的專研和探索,最後兩派在實驗數據面前達成共識:這個傳遞過程分為三個步驟,首先是電子傳導,然後是化學反應,然後又是電子傳導。

-

有些玄學大師可能會用像“道唯一,法萬千”這類陳詞濫調的玄學話術來辯護這個問題。這類話術首先是一種文學創造,它沒有有效地描述客觀現實,卻通過人類語言創造了一種心理現實,它具有某種文學美感,通過這種美感又激發了一種神秘體驗,彷彿超然物外與宇宙相通的一種心理體驗,這種體驗也確實很美好,然後由於這種體驗,我們便傾向於將帶來這種體驗的話語看作真理。但是,剝去這種心理體驗之後,我們回到這類描述本身,它們有給我們提供任何可以用於指導現實的有效知識麼?並沒有。中國古代的玄學和人類的宗教文本向來不缺少這類“玄之又玄,神乎其神”的話術。

-

今天的創世論者分裂成兩派,一派根據《創世記》的描述,認為地球的年齡就是 8 千年到 1 萬年,被稱為“年輕地球創世論”(Young Earth creationism);另一派則接受現代天文物理學的結論,接受地球的年齡是 4.6 億年,並依據這個結論而反過去修正對於《創世記》第一章中“一天”這個時間概念的理解,被稱為“古老地球創世論”(Old Earth creationism)。但是,嚴格地講,其實還有一個介於兩者之間的第三個觀點,但是它已經被大眾摒棄,就是英國學者菲利普·戈斯(Philip Henry Gosse)的“肚臍假說”。在 1857 年(注意,在這兩年後達爾文出版《物種起源》),戈斯出版他最著名的作品《肚臍》(Omphalos: An Attempt to Untie the Geological Knot)。為了調和同時代的地質學家查爾斯·萊爾(Charles Lyell)關於地球年齡的結論與《聖經》的矛盾,戈斯提出一種解釋:上帝確實是像經文中記載那樣,在一萬年前創造了地球和宇宙,但是,他故意將一些事物創造成看起來更加古老的樣子,比如,他在創造地球的時候刻意地將看起來更加古老的生物化石埋在了地下,來誤導後世的人類,這個想法也啟發出一個“詭詐的神”(Deceitful god)的概念,認為上帝這樣誤導人類是為了考驗人類的信仰。他的論述從亞當的肚臍展開,作為第一個人類,亞當是被上帝創造出來而不是由人類女性生出來的,所以他並不需要肚臍,可是,他一定還是有肚臍,所以這本書取名為 “Omphalos”,它是希臘文,意為“肚臍”。關於這個理論,羅素後來提出一個假說來反駁,他說我們也可以假設整個宇宙就是在 5 分鐘之前被創造出來的,而所有我們感知到的 5 分鐘之前就存在的事物,也都是上帝把它們創造成那個樣子而已,包括我們腦海裡的所有比 5 分鐘更久遠的記憶,也都是 5 分鐘前上帝植入我們大腦裡的。

-

在美國發生的多弗爾熊貓案(Dover Panda Trial)中,來自布朗大學的生物學教授肯尼斯·米勒(Kenneth Miller)以控方證人的身份出庭為進化論提出辯護,並否定辯方的創世論,但是,在現實生活中他其實是一個虔誠的天主教徒,在關於這個案件的一部紀錄片中,他接受采訪並說“理性是上帝賦予我們的最寶貴的恩賜,而違背理性即是背離了上帝的意志,進化論是理性的產物,不容被踐踏”。

-

非常適合演示這個方法論的例子依然是關於地球年齡的探討。在放射性年代測定法(Radiometric dating)出現之前,所有的物理學家和地質學家對於地球年齡的測定都與今天的結論相去甚遠。1999 年,在加拿大西北部,科學家們找到一塊古老岩石,經過放射性年代測定之後,它的年齡被推斷為大概 40 億年,從那以後,科學界所接受的地球年齡為 40 億年,並被寫進教材,直到 2008 年,一塊更為古老的石頭在西澳大利亞的傑克山崗被找到,它的年齡範圍在 44 億年左右,於是科學界並無爭議地更改了對於地球年齡的看法,於是科學教材被更正。在這個例子裡我們不會看到宗教世界普遍存在的現象,並沒有科學家建議我們把 40 億年作為一個永遠不可以被質疑的結論確定下來,然後基於這個教條對於所有其他證據都無條件地拒絕甚至是批判。後來,越來越多的古老石頭被測定了年代,而結論都指向 46 億年,因此現在的教科書和科學紀錄片都會說地球有 46 億年的年齡,但如果在未來我們又發現了一塊更為古老的隕石,那麼我們就只能做好準備再次更新我們的知識,這就是科學的基本方法。

-

例如由吉安巴蒂斯塔·德拉·波爾塔(Giambattista della Porta)建立的自然奧秘學院(Academia Secretorum Naturae)在 1578 年被教皇勒令關閉。1657 年,伽利略的學生喬瓦尼·阿方索·博雷利(Giovanni Alfonso Borelli)與溫琴佐·維維亞尼(Vincenzo Viviani)在佛羅倫薩創立了西芒托學院(Accademia del Cimento),是一個強調精進實驗過程的早期科學團體,但是它最終發表的學術論文內容一再由於教會的審核而被做刪改。宗教法庭判定伽利略為異端時,法律依據是《詩篇》第 93 篇第 1 節,今天有非常多的基督徒依然想去翻案,聲稱伽利略的審判是他與教皇的私人恩怨,以及當時複雜的政治鬥爭導致的結果,不能作為是基督教打壓科學的證據。不要忘記,後世的一任教皇曾經為教會對伽利略的所為公開道歉過。我們來做一個平行的比喻,假設在奴隸制度下,一個奴隸主因為一件事情不滿他的某個奴隸而處決了這個奴隸,按照這類基督徒的這種邏輯,我們其實也不應該對奴隸制度做任何反思,而是應該從被處決的奴隸做錯了什麼的角度去解讀。

-

前面也提到過了,天主教對於近代科學其實更包容,在美國,圍繞神學議題的論戰,主要是發生在誓反教的基要派、福音派和“新無神論者”兩個陣營之間。天主教則采取一種更積極地拉攏科學的態度,第一個提出宇宙大爆炸理論的物理學家,喬治·勒梅特(Georges Lemaître),同時也是一位比利時天主教牧師,羅馬教皇的科學顧問團(正式名稱為宗座科學院,Pontifical Academy of Sciences)成員之一,他的理論雖然在一開始遭到愛因斯坦的嘲諷,但是後來在物理學界獲得認可以後,當時的教皇庇護十二世(Pope Pius XII)對這個成就大做文章,並希望勒梅特能夠將他的理論發展成證明上帝存在的“科學”證據,然而他的回應卻是建議庇護將科學研究活動與宗教信仰分開來對待。

-

① 對摩西五經的研究,《利維坦》(Leviathan)的作者托馬斯·霍布斯為了用科學的方法論證摩西五經的真實歷史符合教會傳統的說法,提出一種通過語義學研究、歷史考據和文本分析的方法來對經文逐段逐行進行斷代分析,他本人沒有完成這項研究,而是後世基督教學者陸陸續續地投入其中,可最後他們得到一個他們最不想看到的結論,《創世記》的行文風格和語言習慣根本不一致,敘事也缺乏一致的邏輯性,對上帝的稱謂也並不統一,細節上也有矛盾,它的內容顯然不是同一個人寫的,我們今天看到的成文是最後的編輯者將不同的文本進行整合拼湊而成。② 一些基督徒學者曾經企圖通過考古學的方法找到挪亞方舟殘骸來證明《創世記》的敘述吻合真實歷史,然而這次研究甚至直接刺激了無神論的萌生。③ 探索歷史中的耶穌,這個研究至今仍在持續,可是目前的成果不但沒有提供福音書之外關於耶穌生平的有效信息,反而是確認了《約翰福音》是杜撰的,而《馬太福音》與《路加福音》抄襲了《馬可福音》。這項研究持續了 150 年左右,目前的成果是:我們關於耶穌的信息減少了,但是關於基督教可信度的信息卻增多了。

-

2020 年 2 月底星期五晚上,新西蘭政府宣布了首個入境新西蘭的新冠感染病例,在 3 月 1 號星期天,在奧克蘭南部一所教堂里,該教會領袖布萊恩·塔馬基(Brian Tamaki)直播了他在禮拜上的布道,在布道中,他說病毒是撒旦在空氣中釋放的惡魔,並且依據《詩篇》第 91 篇,聲稱虔誠的基督徒將會得到特殊的保護,免疫病毒。新西蘭政府采取封控、關閉邊境和強制疫苗等措施後,塔馬基數次組織遊行示威活動,抗爭政府的防疫措施,2021 年 8 月塔馬基被捕入獄,並被控反社會罪,兩個月後他在獄中被檢測出感染新冠。另外的一個著名案例是韓國的基督教牧師全光焄,被中國內地網民誤解成了其他宗教領袖。

-

喬納森·威爾斯(Jonathan Wells)在 1974 年加入由韓國基督徒文鮮明創建的統一教(Unification Church),在統一教神學院(Unification Theological Seminary)學習期間,有一次他聲稱“教父(指文鮮明)教導我們要通過祈禱讓上帝告訴我們他為我們設定的人生是什麼,後來上帝告訴我,我的人生目標是通過否定達爾文進化論來維護統一教神學”,所以他首先在耶魯大學獲得宗教研究博士學位,然後去到伯克利大學獲得生物學博士學位,主攻胚胎學。完成學業後他開始著書立說攻擊進化論,並鼓吹創世論,而且主張進化論不應該在教育系統被教授。他的論證在科學界未曾被接受,並被指責“曲解其他專業人士的觀點”、“將細節問題斷章取義並誇大”、以及“使用充滿漏洞的邏輯”。

-

1996 年,美國《自然》雜志(兩大科學界主流雜志之一)對 700 位美國科學院士做了一次問卷調查,結果顯示 17%的人相信有一個像基督教描繪的人格化,具有獨立自由意志,會對人類的祈禱做回應的神。1998 年,美國《科學》雜志對數百位獲得諾貝爾獎的科學家進行問卷調查,結果顯示只有 7%相信這樣一個神。2000 年,英國雜志又做過一次調查,結論也相似,在傑出科學家中,基督徒的比例較少。美國科學促進會在 2014 年做過一份調查問卷,這份調查問卷對“科學家”的界定是:受訪者有本科以上學歷,從事的領域在物理學,工程,醫療,社會科學等等範圍之內,並且自認為是科學工作者。但是這份問卷的結果卻經常被一些基督徒曲解成“調查顯示,67%科學家是基督徒”。

-

卡爾·馬克思在他的作品中強調,他的結論是基於他對於歐洲歷史的分析所得出的,他自己不認為這些結論適用於歐洲以外的國家。但是大家都知道,有些人還是迫不及待地把他的結論當做是治國真理放在了歐洲以外的國家去實踐。

-

如果福音書中的描述是真實的,那麽耶穌在布道時作出的很多道德教導,都是非常不切實際的。比如他說如果你要在家里組織宴席,不要邀請你的親戚朋友,而是去把街上的那些無家可歸的窮人請進家里一同進餐。雖然每一個基督徒都會說耶穌就是上帝,耶穌的話就是真理,但是我目前在現實中沒有見到過任何一個基督徒會邀請街上的陌生人到家里吃飯。耶穌的很多這一類不切實際的想法,不能夠以字面意義上去理解,或許只能當做是一種誇張的文學手法。所以首先對耶穌本人的道德理念進行修正的是保羅。兩個典型的例子分別是:從招收女門徒和與女性互動的故事可以看出耶穌對於婦女地位的提升;從在耶路撒冷與聖殿祭司的對峙可以看出耶穌對於權威表現出的反抗。可是在保羅的書信中我們可以看到,他無疑堅持著猶太人貶低婦女社會地位的傳統,也提出基督徒應該要順從和服從世俗政權的權威。

-

《羅馬人》里也有相似的一句:A denial of the Resurrection is evidence of an unregenerate heart…

-

被加入的內容有:非信徒可以享有自制的權利,但他們的靈魂與精神生活的所屬權依然歸教皇所有。如果這些國家的統治者觸犯了基督教的教義,或者統治者允許其子民觸犯基督教的教義(比如說,崇拜任何一個上帝以外的神,還有同性戀),那麼教皇有責任與義務出兵征服這些國家,通過武力執行基督教教會法。另外,如果非信徒國家禁止天主教所派去的牧師傳教,教皇也有責任與義務發動侵略戰爭。

-

原告約翰遜的祖先在 18 世紀向當地的印第安人部落購買了一塊地,後來被告麥卡英托什跟美國聯邦政府也購買了同一塊地,於是兩人同時聲稱土地擁有權。當時的美國首席大法官馬歇爾裁決約翰遜敗訴,他的法律依據很簡單,就是誓反教的特許權。他還借由此案發展出一套土地所有權的法學理論:印第安人是殘暴的野蠻部落,他們不配擁有美國土地,美國土地的所有權是英國人通過“發現”這片大陸而獲得的,而後由美國政府繼承。作為這片大陸的原住民,印第安人只配擁有“居住權”,而居住權與擁有權是兩個不同的概念。

-

從 1830 年到 1850 年間,來自五個印第安部落的六萬原住民被迫從南方遷移到西部。

-

1955 年,生活在阿拉斯加州的提希頓印第安人起訴美國聯邦政府,起因是他們土地上的樹木被農業部授權大量砍伐,提希頓人要求賠償。當時的首席法官厄爾·沃倫(Earl Warren)根據马歇尔在 19 世紀 20 年代建立的土地法權理念,認為北美洲土地在被歐洲人征服之後,原住民便失去所有土地擁有權。因此提希頓人的要求不能成立,最後裁決他們敗訴。

-

挪亞在 500 歲時生了三個兒子:閃、雅弗、含。有一天挪亞喝醉酒,躺在床上,衣不蔽體。最小的兒子含看見父親的下體,跑去告訴兩個哥哥。於是閃和雅弗拿了一件衣服,倒退著進去帳篷,蓋在挪亞身上;他們背對著挪亞,以免看到父親的赤身。挪亞醒酒後知道所發生的事,便詛咒含的後代將要為閃和雅弗的後代做奴仆。

-

1954 年,大法官厄爾·沃倫在華盛頓的祈禱早餐會上發表致辭,討論了美國的基督教淵源。他的這段演講是非常典型的這類鼓吹美國“國教合一”的(某些)誓反教信徒的宣傳之一。他的第一個論據是,《弗吉尼亞憲章》(First Charter of Virginia)中強調基於基督教的準則去管理一個基督教國家。在 1606 年,英格蘭國王詹姆斯一世頒佈皇家憲章成立弗吉尼亞倫敦公司,這個公司的業務是去到北美建立殖民並尋找黃金。這個 17 世紀初的皇家憲章確實是強調把基督教作為國教推行,但是今天的美國憲章卻不是《弗吉尼亞憲章》,甚至憲法第一修正案也強調了沒有“國教”這樣的概念,它要建立的是世俗政府,為什麼在《獨立宣言》上簽字的美國國父做了這樣的決定?這是典型的將歷史關聯性作為歷史因果性的謬論,而且,如果這種邏輯成立,基督教的《舊約》完全抄襲自猶太教,卻為什麼不承認美國是猶太教國家呢?他的第二個論據是,美國的《权利法案》源自《马萨诸塞自由宪章》(Massachusetts Body of Liberties),而後者的內容源自英國清教徒教士纳撒尼尔·沃德(Nathaniel Ward)根據《聖經》起草的一份人權法案。關於這個說法,我只想強調幾點:第一,《马萨诸塞自由宪章》確立了奴隸制度的合法性,其依據是《新約》中《以弗所書》和《提多書》中部分段落;第二,《马萨诸塞自由宪章》並非一直被執行,在 1684 年被查爾斯二世撤銷了,後來再被詹姆斯二世恢復;第三,雖然沃德的法律條款都是以經文為依據,為什麼這種基督教體制內的人權觀念,沒有在歷史上最先出現?而是要等到體制外的哲學界提出人權理念 100 多年才出現?就像科學發現在影響基督徒對《聖經》的世界觀的解讀一樣,世俗道德的發展也在影響基督徒對《聖經》的道德觀的解讀,基督徒受到的這種影響來自於基督教文化以外,可是這種歷史成果卻被今天的(某些)基督徒竊取。第四,基督教的道德哲學很大程度上來自古希臘哲學,《新約》的內容反映出非常大的斯多葛學派的影響,至於耶穌的很多不切實際甚至憤世嫉俗的教誨,則明顯受到犬儒派(Cynicism)的影響,對於這種抄襲行為,主流基督徒向來是矢口否認的態度,這樣一種無賴的態度使圍繞這個問題的討論失去意義。為什麼作為一個首席法官,卻會做這樣沒有邏輯的演說?因為他登上講壇的那一刻,他的首要身份是一個政客,其次是一個基督徒,最後才是一個法官。

-

美國聯邦政府現在依然在持續的一年一度的全國祈禱早餐會(National Prayer Breakfast),始於二戰之後成為美國總統的艾森豪威爾將軍,在聽到亞伯拉罕·維里德(Abraham Vereide)提出這個建議的時候,他最初的回應是拒絕,因為它違背了第一修正案。所以這有一個有趣的問題,作為美國總統,他是知道自己在做的事情其實是違憲的,可還是去做,所以美國的所謂“憲政精神”在現實中是沒有政府宣傳的那麽堅實。至於在紙幣上打印“我們相信上帝”(In God We Trust)也是從 1957 年才開始的事,在這之前的一年,出於冷戰引起的對共產主義無神論國家的仇視,在(某些)誓反教徒的慫恿推動下,美國國會將國家格言改成了“我們相信上帝”,在此之前是“合眾為一”。

-

2016 大選前,美國前總統奧巴馬(Barack Obama)在一次訪談中坦承:在美國,非基督徒無法從政。但是同時,他卻說:我不覺得這是一個問題,只要無神論者在政界以外的職場中不會受到歧視就行了。在 2019 年 5 月的全國祈禱早餐會上,川普(Donald John Trump)甚至承諾他將會廢除《約翰遜修正案》(Johnson Amendment),該修正案自 1954 年起生效,規定可以參與避稅的非營利性組織(主要是慈善機構、大學和教會)的組織不能夠支持或反對政客,其目的主要是限制教會參政議政,影響美國政治。川普聲稱他的意圖是“維護宗教的言論自由”,但真實目的則是合法化非基督徒不能從政的潛規則。由於這個潛規則,美國的政教分離早已經有名無實,但是如果《約翰遜修正案》被廢除,“政教分離”的口號將是既無實,也無名。美國的民主正在被某些教會力量瓦解,當然,並非所有的基督教會都支持川普。

-

參考排華法案,塔斯基吉梅毒試驗。

-

在反閃族主義方面,路德只起到推波助瀾的影響,他積極主張要對猶太人進行毀滅性的打擊,強烈呼籲摧毀猶太人的會堂和家園,燒毀他們的宗教書籍,沒收他們的所有財產,令猶太人永遠不得翻身。納粹德國時期,幾乎沒有哪一本納粹的反猶出版物沒有引用過路德。

-

從 1517 年開始,路德陸陸續續提出各種驚世駭俗的想法:否定天主教會的宗教特權,否定牧師制度,否定神職人員有“法力”,甚至說教皇是撒旦派來的惡魔,並以實際行動向羅馬天主教廷的權威發出挑戰,他反對教廷對《聖經》的壟斷,親自將《聖經》翻譯成德文出版,讓所有人都可以自己研讀經文。在 1525 年,受到路德的啟發,德國農民發動了一場農民起義,他們對領主和神職人員提出《十二項訴求》(Twelve Articles),聲討他們的平等權利,並指出農奴制度沒有《聖經》的依據,他們洗劫了教會的地產,起義軍在最鼎盛時期有 30 萬人。然而路德因為不想承擔分裂宗教的罪名,發文解釋說他所倡導的平等是精神世界的平等,不是現實世界,如果一個人出身是農民,那麽還是應該做好農民的本分,最後他寫信給德國貴族,要求他們盡快用鐵腕手段鎮壓農民起義,最後有 10 萬農民被殘忍屠殺。

-

在福音派反同社會活動家中,斯科特·萊弗利(Scott Lively)無疑是最臭名昭著的一位。2012 年 3 月 14 號,在馬薩諸塞州春田市,美國人權中心(Center for Constitutional Rights)代表烏干達性少數群體聯盟(Sexual Minorities Uganda)向聯邦法院對萊弗利正式起訴。原因是萊弗利在烏干達通過社會活動影響立法者通過立法迫害同性戀群體,罪名是反人類罪,萊弗利本人稱他在烏干達的所作所為僅僅是傳遞福音和發表自己對同性戀的看法。這場官司持續了五年,2017 年 6 月 5 號,法官邁克爾·龐瑟(Michael A. Ponsor)宣布結果,在聲明中他首先強調:本庭面對的問題並不是被告妖魔化、恐嚇和傷害烏干達性少數群體的行為究竟有沒有構成反人類罪,這個罪名當然成立。但是,由於這個案件超出了法院的執法權範圍,龐瑟不得不撤銷指控。從人類學研究來看,烏干達的本土文化曾經對性少數群體是非常包容的,但是受到英國殖民的影響,同性戀在現代的烏干達被視為非法,但是政府並未採取極端手段打壓同性戀。可是,2009 年斯科特·萊弗利與另外兩個美國基督教反同社會活動家迦勒·李·布倫迪奇(Caleb Lee Brundidge)與唐·施密勒(Don Schmierer)在烏干達首都坎帕拉展開一系列討論會議,在會中萊弗利聲稱:同性戀是德國納粹主義的真正根源,同性戀者在進行一場社會運動,他們的陰謀是同性戀化整個社會,最終摧毀婚姻制度。這些活動助長了約韋里·穆塞韋尼(Yoweri Museveni)政府的反同傾向,國會議員大衛·巴哈蒂(David Bahati)隨後在 10 月起草了一份更為嚴厲的反同法案,將對同性戀者處以死刑的懲罰。但是這份法案被奧巴馬指責“令人作噁”,同時穆塞韋尼也收到英國政府施壓,稱如果該法案通過,將會縮減對烏干達的財政援助,於是巴哈蒂修改了法案,將同性戀者處以終生監禁的懲罰,但最後還是被烏干達最高法院以程序不合標準為由裁定該法案無效。但是,這場由萊弗利煽動的恐同運動還是產生了巨大的社會影響,並導致了 2012 年烏干達政府一系列行為:以宣傳同性戀為由關閉了 38 個非政府組織、嚴禁資助和支持同性戀組織、突襲同性戀維權人士活動場所。總的來說,國際社會一直通過縮減財政援助的方式對穆塞韋尼政府施壓,以此來緩和烏干達社會對性少數群體的迫害,可是穆塞韋尼譴責西方國家對於烏干達內政的干預並稱這種行為是對烏干達自由的壓迫,經常為了維護自己打壓同性戀的立場而放棄國際援助。另外,以萊弗利事件為代表的“出口”自美國的反同社會活動也不局限於烏干達一個非洲國家而已。

-

天主教近代教皇的反思多一些,但是不能保證後代教皇不會翻案,矢口否認近代教皇的立場,這種事情曾經發生過。另外,我也並不接受印度教,它在過去兩千多年裡給印度社會造成的問題也非常嚴峻,比如種姓制度,而且,在印度獨立戰爭中,印度教徒和穆斯林相互之間的宗教清洗造成了大量屠村事件,數以百萬的印度人喪生。印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)和他領導的印度人民黨(Bharatiya Janata Party)也在做與美國基督徒政客相同的事,要將印度教與印度政府融為一體,他的理念是:一個國家,一個民族,一個信仰,而這個信仰只能是印度教。以印度的建制而言,它的政府是世俗政府,印度屬於民主社會主義體制,可是現在印度也在面臨與美國相同的憲政危機。