陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场。

————曹雪芹

引言

撰写这一篇文章的初衷,是因为近日见到依然有基督徒用庞贝遗址里所谓的“证据”来“证明”在当时的庞贝城曾经有完善的基督教组织,这个论证本身已经学术破产,不论这是有意图的欺骗,还是不经心的无知,它都是一种集体性谎言的外在表现,而且两者的后果也是相同的,即:作为基督教话术的一部分,对内它被继续用来强化洗脑,对外它继续被用来迷惑和误导非信徒,以达到传道的目的。

这场争论在学术界早已经偃旗息鼓,因为在大量事实和证据面前,即便是带有信仰偏见的学者们也无法继续颠倒黑白,指鹿为马。

相关历史背景

但在直接讨论这些证据之前,我需要先为这一话题的讨论提供更准确的上下文,所以,我将先回溯、梳理并还原早期基督教的历史,因为(某些)基督徒的这种骗术之所以能够行得通,根源在于对当时的历史的基本假设是错误的,基督徒对于庞贝城里的证据的呈现和之后的论证,之所以看起来成功,是因为它被置于当下的社会现实中来解读,然而,这种解读的正确的上下文不应该是今天的社会现实,应该是耶稣那个年代,即公元1世纪的罗马的社会背景。

时至今日,基督教已然发展了2000年,今天可以说这世界上的每一个人都会自然而然地将十字形的图案与基督教联想到一起,这并没有问题。问题在于,我们“理所应当”地假设耶稣死后的公元 1 世纪亦是如此。我们习惯了将十字形的图案看作代表基督教的符号,我们也习惯了认为耶稣被处死的现场就是真的像基督教艺术中描绘的那般:他被固定在一个十字形木制结构上面,手掌被分别用钉子钉在横梁的两端。

但是,当时的情景真的是这样的吗?只要我们回头去仔细查阅历史记载,就会发现,相信它并不是的理由远远多于相信它是的理由。这种认知只是将我们的“习以为常”和“司空见惯”回溯投射到过去某个时间而已,而受到过历史学训练的人会有这样的常识,那就是:这类投射,往往禁不住严谨的历史考古学推敲。

虽然此文的焦点是历史角度的解构,但是不妨先假设我们没有历史学方法,那么还有什么其他思路来审视这个问题。在今天的菲律宾邦板牙省(Pampanga),狂热的基督徒依然实践一种非常野蛮的习俗,在一年一度的复活节庆祝活动中,他们会再现耶稣殉教的过程,这个“耶稣”会由自愿者信徒来扮演,他们会重演福音书中记录的一些相关情节,包括耶稣被游街示众,被鞭打,扛着十字架走到耶路撒冷城门外的骷髅地,然后会将耶稣的扮演者用真实的钉子钉在十字架上,这将是整个活动的高潮,志愿者被钉在十字架上十几分钟到二十几分钟后,再被放下来,并对伤口进行医疗处理或者甚至送院救治。如果你去到 YouTube.com,搜索“Crucifixion Philippines”或者相似的关键词,将会得到很多在这种活动中拍摄的现场视频,多到不计其数,而且其中很多还包含将钉子钉穿手掌和脚掌的特写。但是,你会发现,在所有这些历史再现中,他们要么需要用绳子将扮演者固定在十字架上,要么需要在十字架上安装一个用来站立的平台,通常两者并用,你将绝对不会找到和上面那幅绘画一模一样的“历史再现”。因为,从医学的角度讲,手掌的肌肉骨骼太脆弱,不可能支撑身体的重量,所以仅仅通过用钉子钉住手掌是不可能将身体固定在十字架上的。

然而,我们依然以为耶稣的死亡现场,就如同基督教的绘画描写那般,基督徒或许会辩解说那只是画家们的艺术加工,或者辩解说耶稣被钉十字架的实施细节不重要,重要的是他为了什么而死。但真的是这样吗?在这篇文章我将会解释为什么有些细节至关重要。

我先举一个佛教的例子作为平行比较。今天我们都对寺庙里的佛像习以为常,对于信众朝拜的行为也觉得理所应当,所以,我们或许会想:大概释迦牟尼在世的年代,佛教徒便是如此吧。但是如果去查阅历史,则会发现,在早期佛教的发展中,偶像崇拜是被严格禁止的(和今天的伊斯兰教差不多),任何信徒都不可以制作佛陀的造像,而佛教徒只会用菩提树和佛足印来纪念他,仅此而已。公元前 3 世纪的孔雀王朝(Mauryan Empire),阿育王(Ashoka)推崇佛法,广泛制作雕塑,但是从目前的考古证据来看,这些雕塑都只使用菩提树来代表佛陀,并用很多动物造型来代表信众,包括大象、牛、蛇、鸟和羚羊等。《阿育王传》第二卷(西晋安法钦译本)中有如下记载:

時弗那槃達有尼乾陀弟子。畫作佛像而令禮拜於尼乾子像。時佛弟子優婆塞者語阿恕伽王言。外道尼乾子弟子畫作佛像。令禮拜外道尼乾子像。王聞瞋恚即便驅使。上及四十里夜叉鬼。下及四十里諸龍等。一日之中殺萬八千尼乾陀子於花氏城。花氏城中復有尼乾子。亦畫佛像令禮拜外道尼乾陀像。時有優婆塞已告於王。王聞大瞋捉尼乾陀并其眷屬以火燒殺。

释迦牟尼生卒年代在学术界固然有争议,但至少他是早于公元前 4 世纪人物,而从《阿育王传》的记载来看,他辞世后一、二百年之内,佛教都是杜绝制作他的造像的,因为对于早期的佛教徒来说,佛的形象过于崇高,任何具体的形象都会折损他的伟大。从可考证的历史来看,阿育王在位期间,主持了佛教第三次结集,对《阿含经》的重新整理导致了雕塑佛像的“合法性”。大月氏人建立的贵霜王朝,推崇佛教为国教。到了公元 1 世纪,贵霜王朝控制了犍陀罗(Gandhara)地区,迦腻色迦王推崇佛法,大兴土木,除了修建寺庙佛塔外,还请来希腊的工匠雕凿佛像。历史上第一批佛陀的雕像就这样在犍陀罗的多元文化融合中产生了,这些佛像的面孔、发型以及服饰都依然和希腊罗马的雕像极为相似,宛如希腊神话中的神祇,史称“犍陀罗风格”。到了公元4世纪,笈多王朝(Gupta Empire)再次推广佛法,并改变了佛像的雕刻风格,仿效印度人的形象和服饰,史称“秣菟罗艺术”。这两种雕塑艺术风格随佛教向东传入中国,最终演变成今天我们在寺庙里看到的佛像,但是,如果不去翻看历史,谁又曾想到佛教最初是反对偶像崇拜的。

所以,你今天看到的高山也许曾经是深不见底的汪洋,你今天看到的深渊也许曾经是高耸入云的山峰。“沧海桑田”不仅仅适用于描述自然界的变迁,也适用于人类社会的文化变迁,佛教是如此,基督教亦是如此。

下面我将开始对庞贝古城的历史还原。

钉十字架作为一种死刑

十字架,作为一种死刑处罚的行刑工具,并非始于罗马帝国。历史学家在文献中发现,在罗马人之前,亚述人、腓尼基人和波斯人已经使用这种处刑方式。罗马人很可能是在布匿战争(Punic Wars)期间从迦太基人(Carthaginian)那里学来的钉十字架。

作为一种死刑,钉十字架是被有意地设计成尽量延缓死亡的过程,来羞辱和折磨受刑者。这种酷刑一般都是对盗贼、反叛的奴隶、叛乱领袖和逃兵使用,很少会对罗马公民使用。公元前1世纪,西塞罗(Cicero)为参议员盖乌斯·拉比里乌斯(Gaius Rabirius)的辩护词中包含了如下一段,从中我们可以窥探到罗马公民对于这种酷刑的反感:

But the executioner, the veiling of the head, and the very word “cross” (nomen ipsum crucis) should be far removed not only from the person of a Roman citizen but from his thoughts, his eyes and his ears. For it is not only the actual occurrence of these things or the endurance of them, but liability to them, the expectation, nay the mere mention of them, that is unworthy of a Roman citizen and a free man.

译文:但是,刽子手、蒙头,以及"十字架"这个词本身,不仅应该远离罗马公民的身体,还应该远离他们的意识、眼睛和耳朵。因为不仅是这些事情的实际发生或忍受,就连承担这些事情的责任、期待,甚至仅仅提及它们,都是不值得发生在一个罗马公民和自由人身上。

尽管我们今天由于基督教广泛传播的艺术作品的影响,都以为十字架是一个垂直的柱子和一个水平横梁相互交叉形成的结构。但是,在《新约》书写所使用的古希腊文中,表达“十字架”的词汇“σταυρός”(音译后为“stauros”)并非一定指这样的物体,相应的拉丁文词汇“crux”亦是如此。历史上,这两个词都只是指一个直立的木桩,被处刑的人则被绑在上面直到窒息而死。约瑟夫斯在《犹太战争》中记载,罗马皇帝提图斯(Titus)的士兵用不同的姿势将死刑犯钉在十字架上,有时只会用一根直立的柱子,将犯人的手直接钉在头顶上方或绑在上面。公元1世纪的哲学家塞内卡(Seneca,同时也是皇帝尼禄的教师)说过:“在我眼前有各种各样的十字架……有些将受害者头朝下钉在上面。有些用一根尖木桩从他(她)们的生殖器穿透他(她)们的身体……另外有一些则将他(她)们的双臂展开绑在分叉开的柱子上。”

各种古代资料证明,十字架可能有多种形式,除了仅仅使用一根木桩穿透受害者的整个身体外,也可以是十字形十字架(在西方语言中被称为 Latin Cross 或者 Roman Cross)和T形十字架(被称为 Tau Cross,因为希腊文中的字母“T”叫“Tau”)。在下面的【十字架作为基督教象征符号的发展和演变】一节,我还会再回来讨论这个话题。

另外,我们有为数不多的古代遗留下来的视觉证据,这些证据都将十字架描绘成一个T字形结构的木架。包括两个涂鸦,和一块石刻。

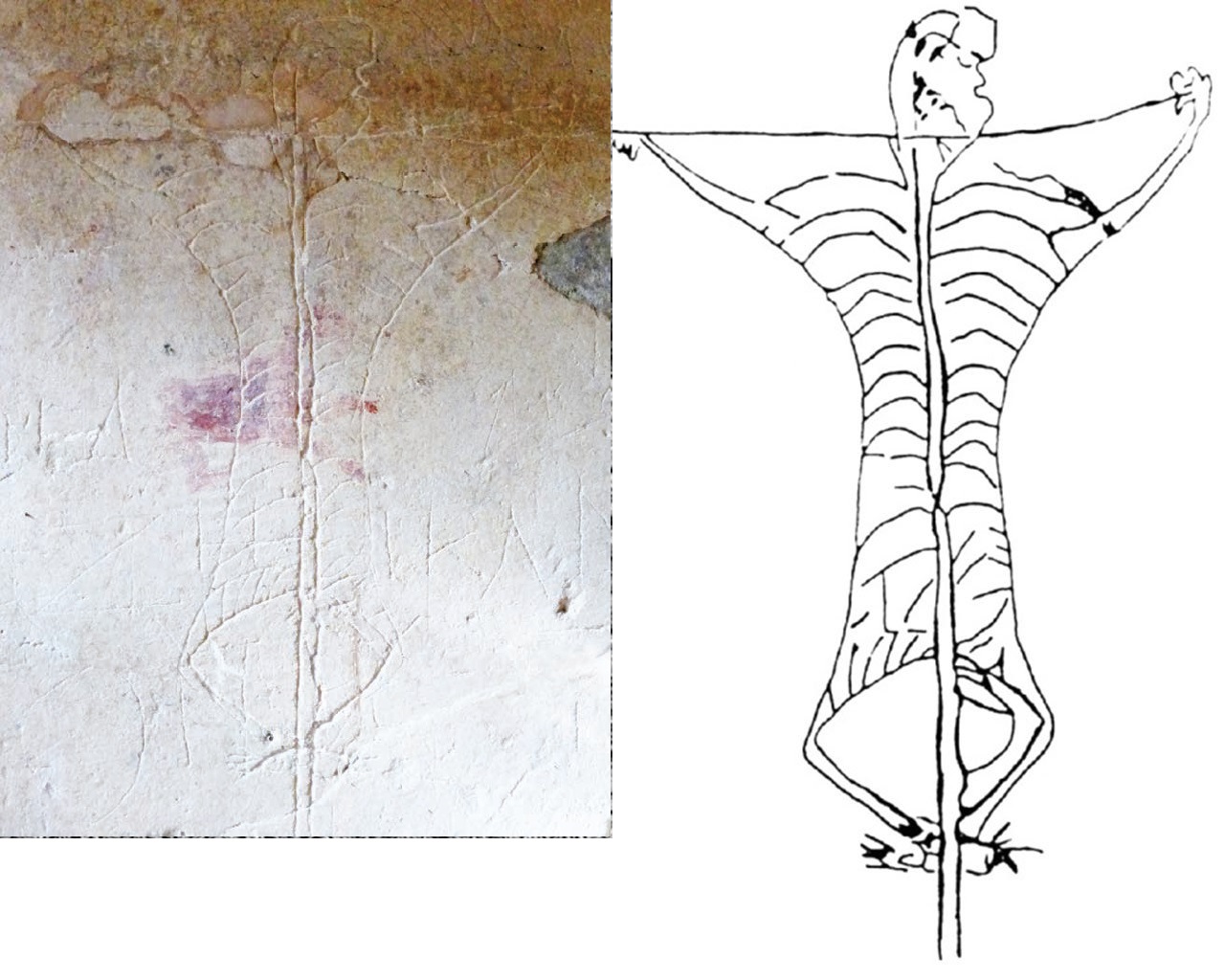

其中一幅涂鸦,可以非常确定地追溯到公元2世纪,似乎描绘了一个被钉十字架的女人,她可能是在意大利城市库迈(Cumae)的角斗士表演中被处决的。这幅涂鸦位于附近普特奥利(Puteoli)的一家商店墙上,甚至可能是一场角斗表演的广告,因为它与其他类型的表演绘画一起出现,包括一些野兽搏斗。具体来说,它展示了一个手臂被绑着、悬挂在 T 形十字架上的人。左上方刻着名字“Alkimilla”,历史学家认为这是被钉十字架者的女性身份标识。受害者的尸体呈正面姿势。她的膝盖弯曲,双腿跨坐在木桩上,但脚踝被绑在木桩上。她似乎是裸体的,上半身有一系列水平线条,可能是肋骨,也可能是鞭打留下的痕迹。

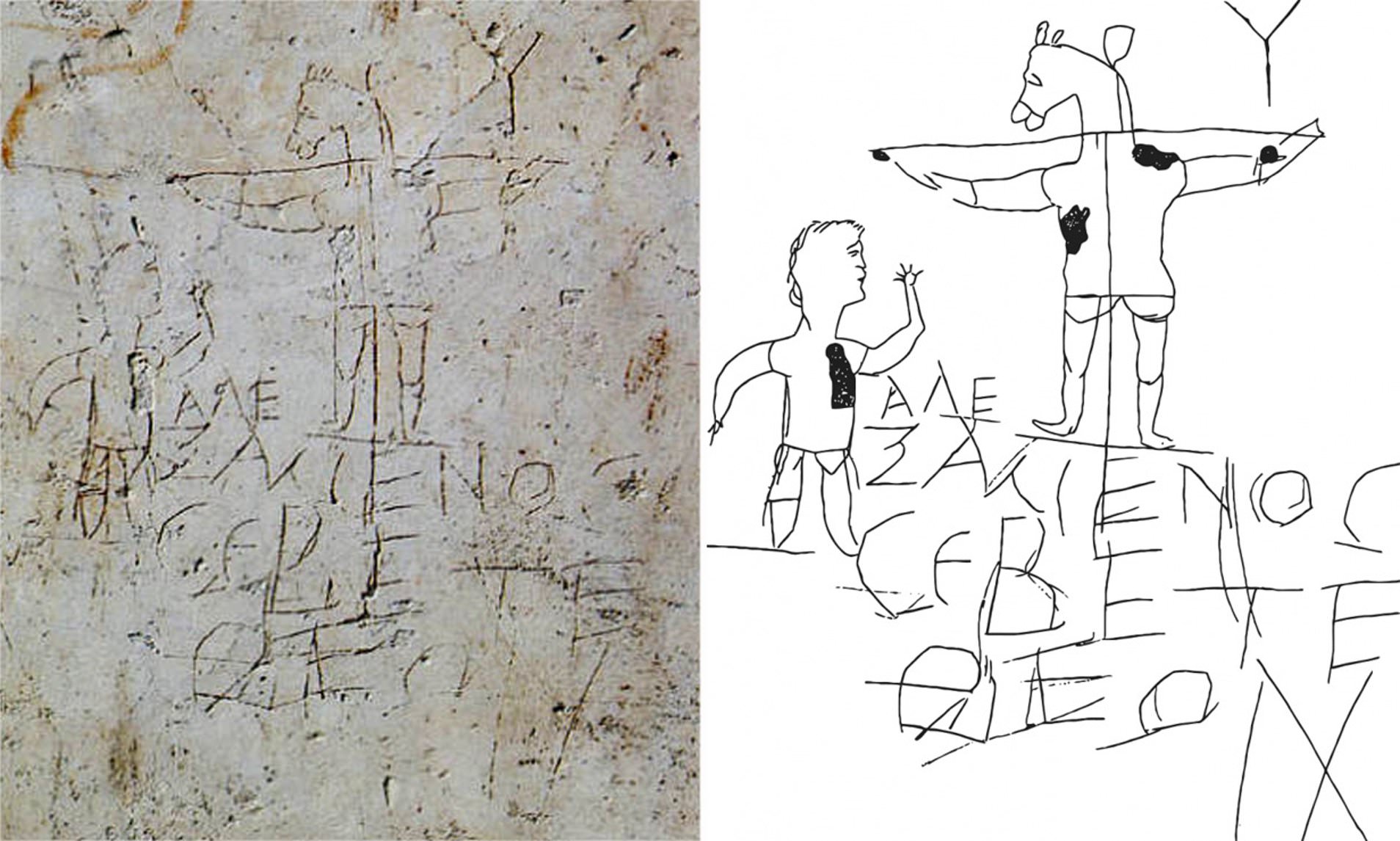

另一幅涂鸦现藏于帕拉丁博物馆,被称为“帕拉丁山涂鸦”。它也——虽不那么确定——被归为公元 2 世纪的作品。上世纪 60年代,它在马西莫竞技场附近帕拉丁山上一个房间内被发现,该房间被认为是士兵营房、仆人宿舍或皇室侍从学校的一部分。它从背后的视角描绘了一个被钉十字架的人,他似乎长着驴头,侧面朝下注视着一个较小的身影,后者似乎在向它致敬。铭文“Alexamenos sebete theon”可以翻译为“Alexamenos 崇拜[他的]神”。这幅涂鸦一直被解释为异教徒用来讽刺基督徒的漫画,旨在嘲笑基督徒崇拜被钉十字架的神。约瑟夫斯(Josephus),2世纪初的基督教神学家特土良(Tertullian of Carthage)和米努修(Marcus Minucius Felix)都记录了当时的罗马人对犹太人和基督徒的传言,即认为他们崇拜一个长着驴头的神。这个涂鸦也印证了当时的这种谣言。

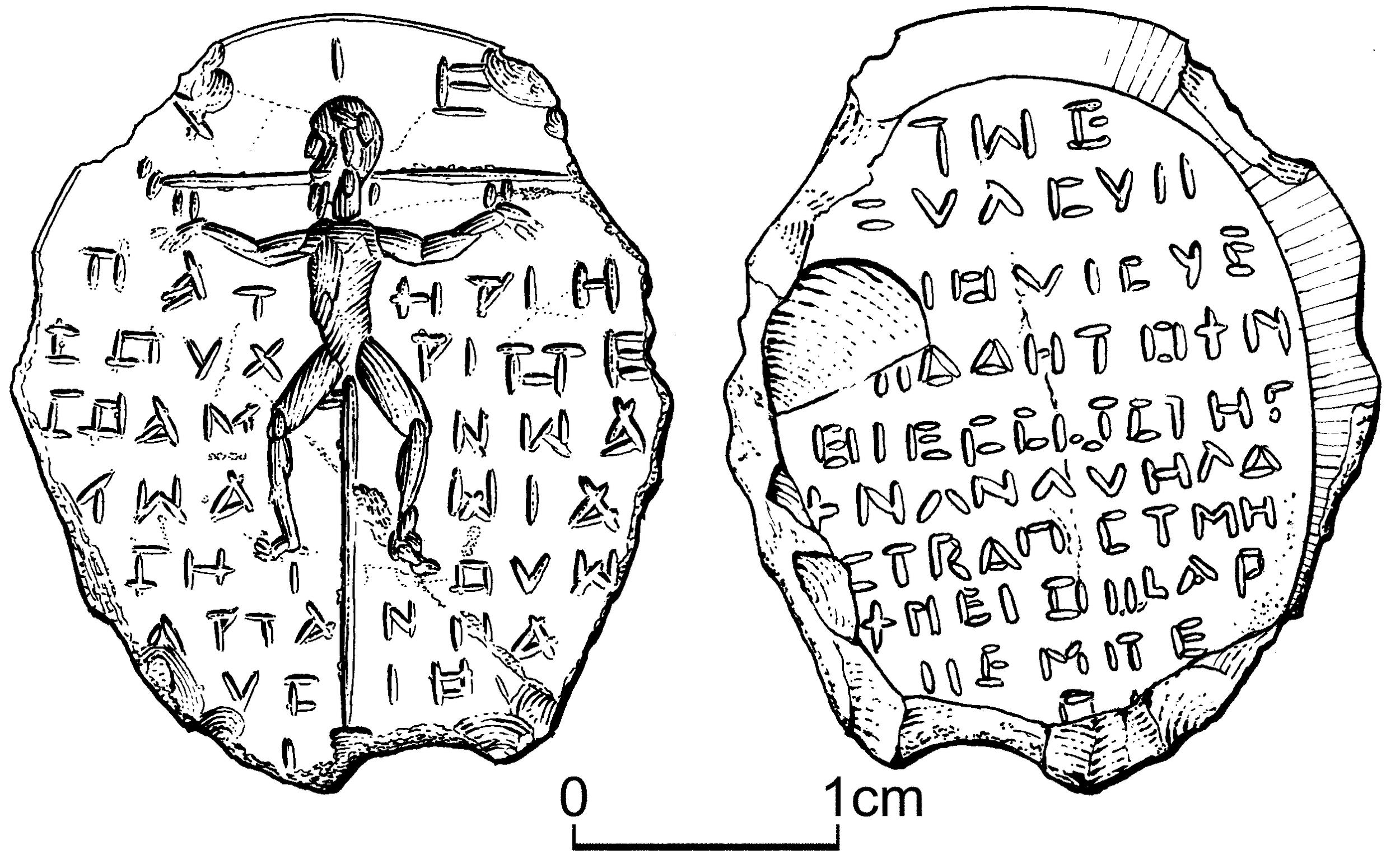

下一个是一块石刻,被称为佩雷尔宝石(Pereire gem),大约制作于公元2世纪末期至3世纪初期,被认为是基督徒的遗物,上面雕刻的是耶稣受难的情景。

从这些文物来看,当时的钉十字架刑罚,如果采用的是两根交叉的木梁,那么多半是使用的 T 形十字架,而且,受害者的双手需要被绑在横梁上(这也符合史料证据,上文也讲过,从实践的角度来说,死者的身体无法仅仅用钉子固定在十字架上)。在有一些基督教的视觉艺术中,耶稣的十字架上安装有一个脚垫,或者小坐垫,但是这其实未必属实,安装这种设备的意图在于延长受害者的死亡时间而折磨他们,可是按照福音书的描述,耶稣死亡的过程很短暂,因为罗马人并没有想要延缓他的死亡过程。

据考证,按照罗马当时的惯例,受刑人会先遭受鞭打,目的是令他们虚弱,加速死亡过程,钉十字架通常在城墙外执行,犯人并不会扛着一个完整的十字架,而只是要扛着十字架的横梁部分走到行刑的地方,而且通常是犯人自己扛着,不会由他人代劳,然后,横梁会被固定到已经立在地上的垂直柱子上,犯人的手或手腕会被绑在或钉在(通常两者并用,因为上文解释过,钉手掌不足以支撑体重)横梁上,然后用一种类似叉子的工具将他和横梁抬起来,插入直立柱子顶部的插槽。一旦升起,受刑人的脚就可以被绑起来或钉到柱子上。然而,钉十字架偶尔也会成为公共娱乐活动一部分,被钉死的人与其他被判处死刑的人一起被野兽杀死。

耶稣被钉死十字架的现场还原

关于耶稣的生平,我们能见到的所有的记载仅来自基督徒作品,在基督教文本以外,唯一提到耶稣的是约瑟夫斯的作品,而且他留下的描述也非常有限,其中有一句还被现代学者普遍认为是后世的基督徒通过篡改加进去的,目的当然是为了给他们的信仰增加可信度。

关于耶稣被钉十字架的过程,当然也只能源自基督徒的作品,今天基督徒对于耶稣受难的叙事主要是依据被纳入经文正典的四本福音书,但是,在正典以外,其实前面两个世纪的基督徒还写下很多其他福音书,这些经外福音书也留下了一些关于耶稣受难的描述。作为一个倾向不可知论的理性主义者,我当然不会认同福音书记载的是客观可信的历史,因为,即便抛开历史考古学对其可信度的否定,单单凭借福音书之间相互的矛盾与出入,便已经能够推知它们不能被当做可靠的历史记载来看待。

所以,我们当然不可能重构耶稣被钉死十字架的现场,可是通过与其他罗马人留下的历史记录来交叉对比,我们可以筛选出一些不太可信的内容,以及推论出福音书的不可靠。

《马可福音》第15章第21至24节:

21 They compelled a passer-by, who was coming in from the country, to carry his cross; it was Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus. 22 Then they brought Jesusa to the place called Golgotha (which means the place of a skull). 23 And they offered him wine mixed with myrrh; but he did not take it. 24 And they crucified him, and divided his clothes among them, casting lots to decide what each should take.

译文:21 有一个古利奈人西蒙,就是亚历山大和鲁孚的父亲,从乡下来,经过那地方,他们就强迫他同去,好背耶稣的十字架。 22 他们带耶稣到了一个地方叫各各他(翻出来就是“髑髅地”), 23 拿没药调和的酒给耶稣,他却不受。 24 于是他们把他钉在十字架上,抽签分他的衣服,看谁得什么。

《马太福音》第27章第32节至36节:

32 As they went out, they came upon a man from Cyrene named Simon; they compelled this man to carry his cross. 33 And when they came to a place called Golgotha (which means Place of a Skull), 34 they offered him wine to drink, mixed with gall; but when he tasted it, he would not drink it. 35 And when they had crucified him, they divided his clothes among themselves by casting lots; 36 then they sat down there and kept watch over him.

译文:32 他们出去的时候,遇见一个古利奈人,名叫西蒙,就强迫他同去,好背耶稣的十字架。 33 他们到了一个地方,名叫各各他,就是“髑髅地”。 34 士兵拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了,不肯喝。 35 他们把他钉在十字架上,然后抽签分了他的衣服, 36 又坐在那里看守他。

《路加福音》第23章第26节和第34节:

26 As they led him away, they seized a man, Simon of Cyrene, who was coming from the country, and they laid the cross on him, and made him carry it behind Jesus. … 34 Then Jesus said, “Father, forgive them; for they do not know what they are doing.” And they cast lots to divide his clothing.

译文:26 他们把耶稣带去的时候,有一个古利奈人西蒙从乡下来,他们就拿住他,把十字架搁在他身上,叫他背着跟在耶稣后面。 …… 34 【这时,耶稣说:“父啊!赦免他们,因为他们所做的,他们不知道。”】士兵就抽签分他的衣服。

《约翰福音》第19章第17节至30节:

17 So they took Jesus; and carrying the cross by himself, he went out to what is called The Place of the Skull, which in Hebrewa is called Golgotha. … 23 When the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into four parts, one for each soldier. They also took his tunic; now the tunic was seamless, woven in one piece from the top. 24 So they said to one another, “Let us not tear it, but cast lots for it to see who will get it” … 28 After this, when Jesus knew that all was now finished, he said (in order to fulfill the scripture), “I am thirsty.” 29 A jar full of sour wine was standing there. So they put a sponge full of the wine on a branch of hyssop and held it to his mouth. 30 When Jesus had received the wine, he said, “It is finished.” Then he bowed his head and gave up his spirit.

译文:17 耶稣背着自己的十字架出来,到了一个地方,名叫“髑髅地”,希伯来话叫各各他。 …… 23 士兵把耶稣钉在十字架上以后,把他的衣服拿来分为四份,每人一份。他们又拿他的内衣,这件内衣没有缝,是上下一片织成的。 24 他们就彼此说:“我们不要撕开,我们抽签,看是谁的。”这要应验经上的话说:“他们分了我的外衣,为我的内衣抽签。”士兵果然做了这些事。 …… 28 这事以后,耶稣知道各样的事已经成了,为使经上的话应验,就说:“我渴了。” 29 有一个盛满了醋的罐子放在那里,他们就拿海绵蘸满了醋,绑在牛膝草上,送到他嘴边。 30 耶稣收到了那醋,说:“成了!”就低下头,断了气。

首先,基督教的传统里一直描绘成耶稣背着十字架,而后来罗马士兵强迫一个叫西蒙的古利奈人替他扛着十字架,这个细节出现在同观福音的上述章节,它其实与当时的惯例(上文已经解析过)并不吻合。而且,《约翰福音》则与三部同观福音的叙述相反,其中第17节明确说耶稣是自己扛着十字架到骷髅地的。

其次,我们看到除《路加福音》之外的三部福音书都提到了一种混合了苦涩物质的葡萄酒,士兵将其提供给耶稣,并且似乎是为了取笑他,但是《马可福音》和《马太福音》都明确描述他拒绝了,可是《约翰福音》却暗示是他主动要求的,并且又用模糊的描述暗示他接受了这杯苦酒。

最后,按照罗马当时的惯例,被钉死十字架的犯人会被剥去衣服,完全赤身裸体。在这个细节上,福音书的描述与经外书并不完全一致,《约翰福音》所描述的耶稣的内衣,是一种袋状贯头衣。这四部福音书都暗示耶稣被剥去衣服,并且为了与《旧约》相印证,而声称士兵们抓阄来决定谁剥去他的哪一件衣服,但是却并未讲明被剥去到什么程度,于是在基督教的传统里,我们看到耶稣被描述为在受刑时裹着一条腰布。可是,有一些早期的基督教作者,诸如公元2世纪的护教士兼主教梅利托(Melito of Sardis)在他的作品《论主复活日》(Peri Pascha)中坚称耶稣在被钉十字架时是完全赤身裸体的。

我们惊讶地发现,不论是正典里的福音书,还是早期基督徒的经外作品,都没有提供钉十字架的具体细节,到底使用的是怎样的十字架?耶稣是如何被固定在十字架上的?耶稣最后有没有穿衣服?都没有提供任何明确的描述。而且,不仅福音书与经外书之间有出入,福音书之间也有出入。四部福音书的的成书年代都在耶稣受难40年以后,《约翰福音》甚至更晚,已经是1世纪末, 四位作者都没有亲眼见过耶稣,他们的作品依据的是与耶稣同时代的信徒发展并流传下去的口头传说。福音书缺少对十字架的描述有很多可能的原因,其中最主要的或许是口头传统里没有提到,而没有提到或许是因为钉十字架在当时非常普遍且所有人都知道它是怎样执行的,所以没有必要描述。如果是这样,那么,根据上面对这种刑罚的历史分析,耶稣应该是被钉在一个T形十字架上,而不是十字形十字架,双臂也应该会被绑在横梁上,而不是只用钉子钉住手掌,也不大可能有脚垫。上文提到的佩雷尔宝石,是最早出现的刻画耶稣受难的基督徒工艺制品,上面描绘的是一个T形十字架,而不是十字形十字架。另外,有一些基督教绘画也选择还原T形十字架的场景。总的来说,我们今天看到的大多数艺术作品所展示的耶稣受难的情景,都是不可能符合当时情景的。

十字架作为基督教象征符号的发展和演变

早期基督徒对十字架的看法取决于他们对耶稣被钉死十字架这个事件的反应。从同观福音书的叙述来看,耶稣一直向信众传递的一个核心信息是:上帝的国度即将来临。然而,他从来没有说明具体时间,“即将”是一个模糊的概念,其含义受语言解读的左右,有人觉得它表示一周以后,也有人可以认为是一个月以后,或者一年以后,或者几十年以后…… 比如,若要从今天的基督徒的视角来看,既然2000年都过去了,它也依然没有来临,那么显然“即将”是个超过2000年的概念。但是,对于当时的追随者来说,他们的解读不可能是这么久,因为从《新约》的书写我们能够窥探出一种观念上的变迁,即:既然上帝的国度并不会那么快降临,那么,作为基督徒,我们需要调整我们与世俗世界和政府官方相处的方式与方法,比如保罗所强调的要顺从罗马政府,奴隶就该好好做奴隶,对信徒是否可以离婚的问题也并不认同耶稣本人。这种转变的端倪出现在1世纪末期,所以,一个合理的揣测是,耶稣早期的追随者应该以为上帝的国度是在几年到六七十年的时间跨度之后就来临的。在这样的背景下,他们的领袖被罗马政府以最具羞辱性和残忍的方式处死,而且,他死之后,也依然没有任何迹象,他们应该会作何反应?

保罗的《腓立比书》(Philippians)第2章第2节这样说到:

he humbled himself and became obedient to the point of death — even death on a cross.

译文:他就谦卑自己,存心顺服,以至于死,甚至死在十字架上。

以及第3章第18节:

For many live as enemies of the cross of Christ; I have often told you of them, and now I tell you even with tears.

译文:因为,我曾屡次告诉你们,现在又泪声俱下地告诉你们:许多人行事,是基督十字架的仇敌。

从这两句经文可以看出死在十字架上这个死法确实在当时是有争议的,至少是不符合普遍期待的。出于对这种困惑和恐惧的反应,我们见到了关于耶稣的死亡,早期基督徒留下各种版本不同的传说。在今天的正统基督教所传承的那一脉基督徒选择直面现实,所以在现在的基督教传统里,耶稣死在十字架上;但是,在当时其他的教派,比如诺斯底教派,则选择回避开这个无法调和的矛盾(下文将会详细解释),于是,在他们的版本中,耶稣并没有死亡,或者更确切地说,至少他没有经历凡人意义上的生理折磨与死亡。下面列举一二。

1945年在上埃及的拿哈玛地(Nag Hammadi)发现的诺斯底教派的藏书密室中,有一本书名为《伟大的赛斯的第二篇论述》(The Second Treatise of the Great Seth),其中有这样一段:

…Those who were there punished me. And I did not die in reality but in appearance…Yes, they saw me; they punished me. It was another, their father, who drank the gall and the vinegar; it was not I. They struck me with the reed; it was another, Simon, who bore the cross on his shoulder. I was another upon Whom they placed the crown of thorns. But I was rejoicing in the height over all the wealth of the archons and the offspring of their error, of their empty glory. And I was laughing at their ignorance.

译文:【耶稣说:】那些在场的人对我动了刑。但我并非真的死了,只是表面上如此……是的,他们看到了我,动了刑。但喝苦胆和醋的是另一个人,是他们的父亲;那不是我。他们用芦苇打我;背负十字架的是另一个人,西蒙,肩负着十字架。另一个人被他们戴上了荆棘冠冕。但我高高在上,为执政者的一切财富和他们所犯下的过错的后果,以及他们空洞的荣耀而欢欣鼓舞。我嘲笑他们的无知。

其中提到,那个为耶稣扛着十字架的西蒙最后也代替耶稣死在了十字架上,而不是耶稣本人。实际上即是是正统基督教所承认的2世纪的主教兼神学家爱任纽(Irenaeus)也认同这个说法。

还有一本名为《彼得启示录》(Apocalypse of Peter)的诺斯底著作中,有如下一段:

…I saw him seemingly being seized by them. And I said “What do I see, O Lord? That it is you yourself whom they take, and that you are grasping me? Or who is this one, glad and laughing on the tree? And is it another one whose feet and hands they are striking?” The Savior said to me, “He whom you saw on the tree, glad and laughing, this is the living Jesus. But this one into whose hands and feet they drive the nails is his fleshly part, which is the substitute being put to shame, the one who came into being in his likeness. But look at him and me.”

译文:……我看见他似乎被他们抓住了。我说:“主啊,我看到了什么?是你自己被他们抓住了,而你又在抓住我吗?或者,谁是那个在树上欢喜笑着的人?还有,被他们钉着手脚的,又是另一个人吗?” 救世主对我说:“你在树上看到的那个欢喜笑着的,就是活着的耶稣。但那个手脚被钉子钉着的是他肉体的部分,是被羞辱的替身,是按他的样子而生的。但你要看他,也要看我。”

在另一本题为《约翰行传》(The Acts of John)的诺斯底作品中,第99章有如下内容:

This cross, then, is that which fixed all things apart (al. joined all things unto itself) by the (or a) word, and separate off the things that are from those that are below (lit. the things from birth and below it), and then also, being one, streamed forth into all things (or, made all flow forth. I suggested: compacted all into [one]). But this is not the cross of wood which thou wilt see when thou goest down hence: neither am I he that is on the cross, whom now thou seest not, but only hearest his (or a) voice. I was reckoned to be that which I am not, not being what I was unto many others: but they will call me (say of me) something else which is vile and not worthy of me. As, then, the place of rest is neither seen nor spoken of, much more shall I, the Lord thereof, be neither seen [nor of spoken].

译文:那么,这十字架就是那借着道将万物分开的(或:将万物联合到自身的),它将上面的事物与下面的事物分开(字面意思:将事物与出生和它以下的分开),然后,虽然是一体的,却流向万物(或:使万物流出。我建议:将万物压缩为[一])。但这并非你离开此处后将看到的木制十字架:我也不是你现在看不见只能听到声音的那位在十字架上的人。我被认作我所不是的,对许多人来说我不是我曾经所是:但他们会称呼我为(或说关于我)一些卑劣的、不配我的事物。因此,正如安息之地既看不见也说不出,我这安息之地的主更是既看不见[也说不出]。

在《彼得福音》(The Gospel of Peter)的残卷中,第10章有如下一段:

38 …opened and both of the young men entered in. When therefore those soldiers saw that, they waked up the centurion and the elders (for they also were there keeping 39 watch); and while they were yet telling them the things which they had seen, they saw again three men come out of the sepulchre, and two of them sustaining the other (lit. the 40 one), and a cross following, after them. And of the two they saw that their heads reached unto heaven, but of him that 41 was led by them that it overpassed the heavens. And they 42 heard a voice out of the heavens saying: Hast thou (or Thou hast) preached unto them that sleep? And an answer was heard from the cross, saying: Yea.

译文:38 ……打开了,两个年轻人走了进去。因此,当那些士兵看到这一幕时,他们唤醒了百夫长和长老们(因为他们也在那里守卫); 39 当他们还在讲述他们所看到的事情时,他们又看到三个人从坟墓里出来,其中两个人搀扶着另一个(字面意思:那一个),后面还跟着一个十字架。 40 他们看到,那两个人的头到达了天堂,但被他们带领的那个人却超越了诸层天堂。 41 他们听到从天上有声音说:“你向沉睡的人传道了吗?"(或"你已经向沉睡的人传道了。") 42 从十字架那里传来回答说:“是的。”

在上面这段叙述中,十字架本身已经被拟人化,它具有生命,甚至能讲话。

可见,在有的故事里,耶稣本人逃脱了,由西蒙代替他受刑死在十字架上;在有的版本里,死亡的仅仅是耶稣的凡体之躯,真正的耶稣是灵魂体;在有的版本里,耶稣在被钉十字架时,死亡与复活同时发生,他的灵即刻飞升,所以没有遭受痛苦。还有的文本详细描述了他在墓地复活的过程。

在早期基督教的历史中,不仅关于所有神学议题是百家争鸣的局面,就连对客观事实的认定,也是版本不一的情况。耶稣显然没有能够完成他生前开启的事业。他的死在接下去的一段时间里留下了一个真空,既是整个宗教运动的领导的真空,也是支持这一运动走下去的神学的真空。而很多人(可以说,非常多)尝试去填补这个真空,他们都声称自己延续了耶稣的意志,借耶稣之口来讲自己的话,可是他们对耶稣的理解却都不相同,甚至相互冲突矛盾,他们对基督教的愿景也不尽相同,在这个光谱中最极端的两边分别是回到犹太传统和迈向希腊哲学。在这诸多声音中,最后只有一种作为“正统”生存了下来,为什么其他的声音会消失,因为基督教内部的斗争从来都不亚于其与外部的争斗,甚至有过之;为什么这一个流传下来,按照它自己的说法,它的教条才是符合“客观事实”的。

虽然说,(按照正典福音书的叙述)基督徒很快由于耶稣的墓穴里没有尸体,和他灵魂的再现而相信他复活了。可是,从内在的角度讲,作为一个基督徒,即使相信耶稣的复活,也依然要去理解仁慈和全能的上帝为什么会让自己的儿子遭受如此痛苦的死亡。从外在的角度讲,作为基督徒,要去面对来自异教徒和犹太人的质问:在异教徒看来,一个全能的神被钉死在十字架上,这是荒谬的想法,甚至令人厌恶,什么宗教会把无辜的苦难描绘成一种美德;在犹太人看来,他们期待的弥赛亚将是一个具有军事才能的君王,带领犹太人以武力的方式推翻压迫,走向自由,甚至最后征服世界,可是被钉死十字架是一种诅咒,所以说耶稣是弥赛亚,这完全不合逻辑——更不用说,犹太教和基督徒对于弥赛亚的定义和理解,本就不同,甚至在后期的犹太教文本中,他们认为耶稣的审判是合理和合法的,所以耶稣死得不冤。就算基督徒能压抑内在的困惑,终究却还是免不了要去应对这些来自外界的质疑。

犹太人拒绝耶稣还有两个原因。第一个是历史经验层面的,犹太人曾经遭受大规模的以钉十字架的方式进行的屠杀,最著名的有两次。一次是公元前1世纪,哈斯蒙尼王朝(Hasmonean)第二任国王亚历山大·詹纳乌斯(Alexander Jannaeus)在镇压了反叛之后,将存活下来的 800 名法利赛叛军带回耶路撒冷用钉十字架的方式将其处死。另一次是公元前 4 年,叙利亚行省的总督瓦卢斯(Publius Quinctilius Varus)在平息一次犹太人发起的弥赛亚起义运动之后,在耶路撒冷用十字架钉死了 2000 名犹太人。由于这些惨痛的回忆,学者们认为犹太人本身将钉十字架视为一种禁忌,因此不会接受这种形式的惩罚。第二个是经文传统层面的,《申命记》第21章第22至23节的内容是:

22 When someone is convicted of a crime punishable by death and is executed, and you hang him on a tree, 23 his corpse must not remain all night upon the tree; you shall bury him that same day, for anyone hung on a tree is under God’s curse. You must not defile the land that the Lord your God is giving you for possession.

译文:22 “人若犯了死罪被处死,你将他挂在树上, 23 不可让尸体留在树上过夜,一定要当日把他埋葬,因为被挂在树上的人是被上帝所诅咒的。你不可玷污耶和华-你的上帝所赐你为业的土地。”

上文提到过“钉十字架”这个概念的模糊性与灵活性,宽泛地讲,挂在树上也是一种钉十字架的方式,于是根据对《申命记》的这样的解读(注:为了遮掩这种牵强附会的非逻辑性,主流中文版的《圣经》,不论是《旧约》还是《新约》,都将与这个诅咒相关的段落中的“树”翻译做“木头”,来让读者觉得死在十字架上是应验了挂在“木头”上而死,因为十字架是木头做的),在当时导致了这样一种结论:即耶稣的死是被上帝诅咒了的结果,而既然他被上帝诅咒了,那他便不可能是弥赛亚,当然更不可能是上帝本尊。基督徒早期作者们显然也知道这种解读,并且在《新约》中能见到对它的引用。首先,保罗在《加拉太书》(Galatians)第3章第13节这样说:

Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us—for it is written, “Cursed is everyone who hangs on a tree”

译文:既然基督为我们成了诅咒,就把我们从律法的诅咒中赎出来。因为经上记着:“凡挂在树上的都是受诅咒的。”

保罗承认耶稣的死法可以被看做《申命记》的诅咒的应验,而且,不仅如此,为了化解这个“耶稣是受到诅咒”的结论,他发展了一个话术,那就是:耶稣是以遭受这个诅咒的方式死亡的,那么他就为我们解除了这个来自上帝的诅咒,律法中的这个诅咒从此以后对世人来说不存在了。显然,保罗没有支撑论点的依据,甚至也懒得提供多一点论证,我只想强调一点,在基督徒看来,耶稣也是上帝,所以将这一些观点整合在一起就是:上帝下了一个诅咒,然后他自己再用这个诅咒的方式杀死自己,来解除这个诅咒。

另外还有《使徒行传》第5章第30节,彼得在面对大祭司(high priest)对他的传道行为的质问时回答到:

The God of our ancestors raised up Jesus, whom you had killed by hanging him on a tree.

译文:你们挂在树上杀害的耶稣,我们列祖的上帝已经将他复活了。

还有《彼得前书》第2章第24节中也提到耶稣被挂在树上,但没有提及诅咒:

He himself bore our sins in his body on the tree, so that, free from sins, we might live for righteousness; by his wounds you have been healed.

译文:他被挂在树上,亲身担当了我们的罪,使我们得以免于原罪,为了正义而活;因他受的鞭伤,你们得到了医治。

所以,既是为了能够抗辩反对者们的质疑,同时也是为了缓解自身内心的疑虑,早期的教父们需要发展出各种更具有创意的话术策略和修辞手法。保罗在他的书信中,也坦承钉十字架导致的质疑。比如在《哥林多前书》第1章22节:

but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles,

译文:我们却是传被钉十字架的基督,这对犹太人而言是绊脚石,在外邦人眼里是愚笨;

《加拉太书》第5章第11节,有一段非常晦涩难懂的话,这一段讲的是外邦人如果要成为基督徒,需不需要行犹太人的割礼的问题,保罗反对固守割礼的摩西律法,这导致他被守旧的犹太人排挤,他在这里所说的“迫害”,就是来自这样的犹太人,至于十字架导致的冒犯,就是指耶稣被钉十字架导致犹太人难以接受他是弥赛亚。

But my friends,b why am I still being persecuted if I am still preaching circumcision? In that case the offense of the cross has been removed.

译文:弟兄们,我若仍旧传割礼,为什么还受迫害呢?若是这样,那十字架冒犯人的地方就就没有了。

虽然保罗的这段话(即便还原其上下文)没有什么逻辑,甚至语义都不通顺,但是,可以看出,他承认十字架带来的对信仰的阻碍。与后辈护教士相比,保罗的神学构建还停留于相当原始和粗糙的阶段,基本上仅限于陈述满足自己心愿的结论,而没有能够给出任何论证来支撑这些观点。

保罗是这整个十字架形象工程的始作俑者,一方面来讲,他的工作为后世神学工作者提供了方向,即:不回避耶稣被钉死在十字架上的事实,同时,坚定地相信十字架的正面价值,钉十字架的死法不是偶然,十字架象征着真理等等;但是另一方面,他留下的没有逻辑的空洞话术产生了各种悖论:十字架既是屈辱又是胜利,既是苦难又是爱与美德,既是贬低又是抬高。这些悖论成为了后代护教士和神学家们需要解决的问题,但是,每一个神学家的所有理论之间又不会完美契合,填补这些间隙与出入又会成为再下一代神学家的工作,如此往复十几代,最终才形成我们看到的结构庞杂的神学话术体系。所以,这个围绕十字架的神学工程跨越了几个世纪。

对于初代基督徒而言,扭转十字架的形象是要迫切达成的目的,为此基督教神学家和护教士们需要根据耶稣被钉十字架这个既定事实来反向构建一个神学公式,而这个公式的格式必须是:“若要……,他就必须先死在十字架上”,以及“他只有死在十字架上,才能够……”。一旦这个公式被构建完成,他们就可以把它作为核心依据,再反过来去证明原本是用于推导它的既定事实,所以这基本上是一个循环论证。为了在“被钉十字架”和“代表所有世人赎罪”,“传递普遍真理”等等变量之间搭建因果关系,他们主要从两个方向入手:一是要去证明耶稣的死亡,以及死忘的方式,都不是偶发性的历史事件,而是一开始上帝就已经制定好的计划,所以十字架不仅仅是死刑工具,更是神圣计划中的重要一环,为了达到这个目的,他们诉诸于《旧约》,将耶稣的叙事与《旧约》牵强地联系起来,让他的经历看起来是被《旧约》预言过一样(可是,他们对于犹太人曾经被大规模以钉十字架的方式屠杀的案例却都只字不提);二是要为十字架这个形状寻找超越性的象征价值,为了达到这个目的,他们将十字架这个形象放在更广阔的语境中去为其建立无与伦比的普遍性和代表性,而十字形十字架显然比T形十字架更适合做这个层面的延伸,因为它的造型更加普遍,更容易进行发散性的自由联想。接下来我将为每个方向的操作列举一二。

我们先来看看他们通过《旧约》来给十字架寻找依据的例子。公元2世纪的护教士游斯丁(Justin Martyr),有一部著作《与犹太人德理夫的对话》(Dialogue with Trypho),其中第40章有如下内容:

Justin: The mystery, then, of the lamb which God enjoined to be sacrificed as the passover, was a type of Christ…and that lamb which was commanded to be wholly roasted was a symbol of the suffering of the cross which Christ would undergo. For the lamb, which is roasted, is roasted and dressed up in the form of the cross. For one spit is transfixed right through from the lower parts up to the head, and one across the back, to which are attached the legs of the lamb…

译文:【游斯丁:】那么,上帝命令作为逾越节献祭的羔羊之奥秘,是基督的伏笔……而那只被命令要完全烤熟的羔羊,是基督将要经历的十字架苦难的象征。因为被烤的羔羊,是以十字架的形状被烤和摆放的。一根铁签从下部直穿到头部,另一根横穿背部,羔羊的腿就挂在这根上面……

游斯丁描述犹太人烤羊肉时会使用十字形的烤具来固定羔羊的身体,而逾越节的习俗里是宰杀羔羊,所以耶稣死在十字架上是再现了逾越节的传统,不得不说,这是一长串有想象力的自由联想,但是若把它作为严谨的论证,则实在牵强附会。

第90章有如下内容:

Justin: When the people waged war with Amalek, and the son of Nave (Nun) by name Jesus (Joshua), led the fight, Moses himself prayed to God, stretching out both hands, and Hur with Aaron supported them during the whole day, so that they might not hang down when he got wearied. For if he gave up any part of this sign, which was an imitation of the cross, the people were beaten, as is recorded in the writings of Moses; but if he remained in this form, Amalek was proportionally defeated, and he who prevailed prevailed by the cross.

译文:【游斯丁:】当人民与亚玛力人交战时,名叫约书亚(拿弗的儿子)领导战斗,摩西自己向上帝祷告,双手伸展,户珥和亚伦整日扶持他的手,使他疲倦时手不至于下垂。因为如果他放弃了这个模仿十字架的姿势的任何部分,人民就会被击败,正如摩西的著作中所记载的;但如果他保持这个姿势,亚玛力人就会相应地被击败,而取得胜利的人是借着十字架而得胜的。

在这一段游斯丁引用《出埃及记》第17章第11节中,关于犹太人与亚玛力人(Amelek)的战斗,其中摩西只要保持举起上帝送给他的手杖,犹太人就能获胜,所以摩西始终举起手杖,而游斯丁声称,摩西的这个姿势就使他的身体看起来像一个十字架,所以十字架是一个《旧约》一直在预言的形状。

现在我们再来看看他们是如何在广阔的人类世界中为十字架寻找超然的象征价值的,进而解释为何这类话术需要十字形十字架。游斯丁的另一部作品《第一护教辞》(The First Apology addressed to Antoninus Pius, his sons, and the Roman Senate),其中第55章内容如下:

But never was the crucifixion imitated in the case of any of the so-called sons of Zeus; for they did not understand it since, as has been explained, everything said about it was expressed symbolically. Yet, as the prophet predicted, it [the cross] is the greatest symbol of his power and authority, as [can be] shown from things you can see. Reflect on all things in the universe [and consider] whether they could be governed or held together in fellowship without this figure. For the sea cannot be traversed unless the sign of victory, which is called a sail, remain fast in the ship; the land is not plowed without it; similarly diggers and mechanics do not do their work except with tools of this form. The human figure differs from the irrational animals precisely in this, that man stands erect and can stretch out his hands, and has on his face, stretched down from the forehead, what is called the nose, through which goes breath for the living creature—and this exhibits precisely the figure of the cross. So it was said through the prophet, “The breath before our face is Christ the Lord.” Even your own symbols display the power of this figure—on the standards and trophies, with which you make all your solemn processions, using these [cross-shaped objects] as signs of authority, even though without understanding what you’re doing. Then you set up the images of your deceased emperors on this figure, and in the inscriptions call them gods. So now since I have done my best to persuade you, both by argument and by [appealing to] a visible figure, I am free from reproach even if you disbelieve; my part is done and finished.

译文:但是,所谓的宙斯之子们从未效仿过钉十字架。因为他们并不懂,正如已经解释过的那样,关于它的所有话语都是以象征的方式表达的。然而,正如先知所预言的,它[十字架]是他的力量和权威的最大象征,正如可以从你能看到的事物中[得到]证明。想一想宇宙万物,[并设想一下]若没有这个形状,它们是否还能井然有序地交织在一起。因为,若非这个胜利的标志——即所谓的帆——牢固地固定在船上,我们将无法横渡汪洋;若非是它,我们将无法耕种土地;同样,挖掘者和工匠若没有这种形状的工具,就无法完成他们的工作。人类与非理性动物的不同之处就在于此,人能直立并能伸展双手,而且在脸上,从前额延伸下来的是所谓的鼻子,生物的呼吸正是通过它进行的——这恰恰展示了十字架的形状。因此,先知说:“我们面前的气息就是主,基督。”即使是你们自己的符号也展示了这个形状的力量——在你们的所有庄严游行中使用的军旗和奖杯上,你们使用这些[十字形物体]作为权威的标志,尽管你们并不懂自己在做什么。然后你们将已故皇帝的雕像竖立在这个形状上,并在碑文中称他们为神。所以现在,既然我已尽最大努力通过论证和[诉诸]可见的形象来说服你们,即使你们不相信,我也无可厚非;我该做的部分已经完成了。

在这一段里,游斯丁指出十字这个形状出现在许多人类生产活动中使用的工具上,比如船帆的桅杆,耕地用的犁耙,挖土用的铁锹等等,甚至于人的身体本身也是一个十字的形状,这个形状是如此普遍如此无处不在,以至于没有它的话,宇宙万物将无法运转,所以,既然耶稣死在十字形十字架上,那么这证明了耶稣具有至尊的力量与绝对的权威。当然,由于这本书是写给罗马皇帝和官员的,所以他也顺便指出异教徒崇拜的物体里也存在十字形状,企图由此论证他们其实也是认可十字架代表的真理的。可以设想,游斯丁写这段话时,必然需要去幻想耶稣并不是死在一个T形十字架上。

下面再来看一段特土良作品中的案例,他在《致诸民族书》(To the Nations)第1卷第12章中,有这样一段内容。为了节省读者的宝贵时间,我只节选一段,但是我先概述一下其上下文,在这一章,特土良回应当时的异教徒嘲讽基督徒崇拜十字架的问题,他的底层逻辑是要去证明其实十字架这个形状也普遍存在于异教崇拜的各种形象中。而在我要引用的这一段,他描述了异教徒制作神像(比如雅典娜神像)的过程,是先要打造一个十字形状的骨架,再基于这个框架去一层一层填补其他材料,直到最后让它看起来像一个人形,注意,这里他其实做了一个不成立的假设:那就是所有异教的神像的姿势都是双臂水平向两侧伸展的,在对制作过程做这样的描述之后,他写到:

The truth, however, after all is, that your religion is all cross, as I shall show. You are indeed unaware that your gods in their origin have proceeded from this hated cross. Now, every image, whether carved out of wood or stone, or molten in metal, or produced out of any other richer material, must needs have had plastic hands engaged in its formation. Well, then, this modeller, before he did anything else, hit upon the form of a wooden cross, because even our own body assumes as its natural position the latent and concealed outline of a cross. Since the head rises upwards, and the back takes a straight direction, and the shoulders project laterally, if you simply place a man with his arms and hands outstretched, you will make the general outline of a cross … Examples are not far to seek. Your victories you celebrate with religious ceremony as deities; and they are the more august in proportion to the joy they bring you. The frames on which you hang up your trophies must be crosses: these are, as it were, the very core of your pageants. Thus, in your victories, the religion of your camp makes even crosses objects of worship; your standards it adores, your standards are the sanction of its oaths; your standards it prefers before Jupiter himself. But all that parade of images, and that display of pure gold, are (as so many) necklaces of the crosses. In like manner also, in the banners and ensigns, which your soldiers guard with no less sacred care, you have the streamers (and) vestments of your crosses. You are ashamed, I suppose, to worship unadorned and simple crosses.

译文:然而,真相是,你们的宗教全都是十字架,我将会证明这一点。你们确实不知道你们的神在起源上都是从这个被憎恨的十字架而来的。现在,每一个雕像,无论是用木头或石头雕刻的,还是用金属铸造的,或者用任何其他更华贵的材料制成的,都必须有技艺娴熟的双手参与其创造。那么,这个雕塑者,在他做任何其他步骤之前,就先想到了木制十字架的形状,因为即使我们自己的身体也自然地呈现出十字架的潜在和隐藏的轮廓。由于头部向上生长,背部呈直线形状,肩膀向两侧突出,如果你简单地让一个人伸展双臂和双手,你就会形成一个十字架的大致轮廓。 … 不难找到这样的例子。你们以宗教仪式庆祝你们的胜利,并将胜利视为神祇;它们带给你们的喜悦越多,你们就越虔敬。你们悬挂奖杯的框架必须是十字架:这些可以说是你们庆典的核心。因此,当你们的胜利的时候,你们军营里盛行的宗教甚至使十字架成为崇拜的对象;你们崇拜自己的军旗,你们的旗帜成为誓言的神圣保障;你们的旗帜甚至被置于朱庇特本人之上。但所有这些偶像的游行,以及那纯黄金的展示,都是十字形的(许多)项链。同样,在你们的士兵以神圣不侵犯的态度守护的旗帜和徽章上,你们有十字形的飘带(和)服饰。我想,你们大概是羞于崇拜未经装饰过的简单十字架吧。

在结尾处,特土良进一步指出在罗马军队中被崇拜的很多物体中,也存在十字形状的意象和造型。我们可以想象一下,T形十字架的形象显然不能被放置在这段讨论中,如果特土良辩护的十字架是T形状的,那么这些看起来自信且激昂的辩论就都垮掉了。他在之前的另一部作品《护教篇》(Apology for the Christians)第16章中有完全相同的一段论述。

最后一个例子,是四世纪的神学家贵格利(Gregory of Nyssa),他扩展了保罗的《以弗所书》(Ephesians)第3章第18至19节中的一段祈祷文,即:

18 I pray that you may have the power to comprehend, with all the saints, what is the breadth and length and height and depth, 19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God.

18 能够和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长、阔、高、深, 19 并知道这爱是超过人的知识所能测度的,为要使你们充满上帝一切的丰盛。

贵格利在他的《宗教教育演讲》(Address on Religious Instruction)中提到了这段经文,并将其解释为保罗试图向以弗所的基督徒传达十字架图形的意义和广度。因此,他将十字架的四段与这些维度等同起来:上段是“高度”,下段是“深度”,水平两段是“宽度和长度”。他声称基督选择了这种形状的死刑工具,是因为它揭示了他与宇宙的真正关系。在十字架中,基督存在于空间的所有维度中,将它们维系在一起并在自身中协调它们,尽管正是十字架代表着他被处死的方式。

从上述列举的各种基督教早期文献中,我们都可以看出,如果采用T形十字架的形状,将无法安置在这些话术中,神学家和护教士们的神学包装工程将无以为继。所以,钉死耶稣的那个十字架的形状,必须是十字形的。

小结

在公元 1 世纪,基督徒的护教士和神学家们依然在纠结于如何将十字架的形象从负面的象征——屈辱与苦难——转变为正面的象征——胜利与救赎,这一时期,这种十字架的形象工程还完全处于理论阶段,也还是初期阶段,所以它仅限于文字,因此也不可能出现想要用它来代表整个基督教的想法,所以它不会出现在造型艺术中。

再者,就算有个别基督徒想要别出心裁,用十字架作为敬拜对象,那么它也该是T形十字架,不会是十字形十字架,上文提到的可以追溯到2世纪的佩雷尔宝石,是目前最早的描绘十字架的基督徒文物,上面刻画的明显是T形十字架。

十字架的神学包装至少要在2世纪才初步完成,这时期的基督徒才开始从理念上逐渐接受十字架是一种正面的形象,而就像佩雷尔宝石所证明的,就算开始制作与之有关的艺术品,也该是T形十字架。

十字形十字架取代T形十字架,这个现象的主要推动力是迎合神学话术构建的需要,而同时也需要初代基督徒的回忆逐渐消退来配合,这是一个缓慢的过程,要等那些依然具有早期记忆的人慢慢离世,所以它需要一定的时间。

一方面来说,十字架的神学包装一直在持续下去,另一方面来说,到了4世纪,君士坦丁的皈依和扶持基督教为国教才是一个决定历史的转折点,君士坦丁的叙事采纳了十字形十字架,并且自那以后,十字形十字架才开始广泛出现在基督教的艺术作品和教堂装饰中。

从我以上对神学发展的历史解构中,我们可以看到,钉死耶稣的十字架究竟是怎样的形状,这不是一个无关紧要的细节问题,当然不是,绝对不是。耶稣死在一个T形十字架上,但是为了神学构建的需要,这个十字架需要从T形变成十字形,这种做法广泛地存在于人类各大宗教之中:当基础叙事无法支撑上层话术的构建时,需要调整的是基础叙事,至于它是否符合事实,则并不重要。

公元 1 世纪基督徒在罗马帝国的生存状况

为了达到传教的目的,在基督徒的叙事中,殉道士的壮烈,和施害者的暴虐往往是用来煽情造势的很浓重的一笔。在今天的很多基督徒的话术中,殉道的惨烈与无畏依然被频繁用来证明他们的信仰必然是真实可信的。但是,其实很多时候他们夸大了罗马帝国官方对基督徒的迫害。从基督徒的叙事——尤其是社交媒体平台——我们所能得到的印象,往往是在君士坦丁改宗之前,“罗马的当权者都仇视基督徒”,以及“在前面的三百年里一直持续不断地在整个帝国的各个角落迫害基督徒”。这样的叙事并不完全客观,也不全面。

罗马人对宗教神祇有一种特殊的认知逻辑,即便是外来的神祇,但只要是有古老渊源的,他们便认为有存在的可能,就算不接受,至少也该尊重,以免因为触犯神明招致祸端,出于这个逻辑,他们尊重犹太人的信仰,允许他们在帝国保持自己的宗教习俗。豁免犹太教的政令最早是由凯撒颁布,后来又由奥古斯都扩展,以后也一直在帝国持续下去,所以在罗马,犹太教是一个合法宗教,犹太人具有不去祭拜罗马宗教神明和神化的皇帝的豁免权。

基督徒被排斥的原因首先不在于罗马人,而是基督徒自身信仰的核心教义。凯撒生前的夙愿就是改变共和体制,自己称帝,成为一个独揽大权的独裁者,虽然他生前没有实现,但是他已经为后来者铺好了路,也就是他的外甥屋大维(Octavian),屋大维通过一系列垄权的修宪顺利称帝后改名奥古斯都(Augustus),然后他便开使了将罗马皇帝神化的改革,他先追封凯撒为神,然后是自己,之后每一任皇帝也都效仿这种做法。在奥古斯都时期发行的硬币上面,他自称为“神之子”,在普里耶涅(Priene)出土的铭文中,当地政府将奥古斯都冠以“救世主”的头衔,称“神(指奥古斯都)的降世为世界带来福音”。皇帝被神化后,罗马公民为了像当局表示对帝国的忠诚,要参与对皇帝的崇拜。耶稣和奥古斯都是同时代人,后者年长一些。基督教的出现可以看作是耶稣在犹太人社区发起的社会运动的一个不经意的间接结果,基督徒称耶稣传递散播的消息为“福音”,直白地讲,就是“好消息”,而这好消息的核心内容是:“耶稣是上帝之子”,“耶稣是主(上帝)”,“耶稣是救世主”。在这样一个政治-宗教背景之下,这样的宗教教义不可避免地会被当局理解为挑战权威,而基督徒拒绝承认和供奉皇帝神以及其他诸神(比如朱庇特)的行为自然令误解恶化,在这样的背景下,罗马官方揣度基督徒居心叵测,甚至意图谋反,这并不是没有合理缘由。今天,我们是否该把责任完全推到罗马人身上呢?可是,反观基督徒的叙事,重点却从来都是强调“罗马当局对基督徒的敌意”,却很少愿意讲明这种敌意背后的原委。而且,一讲到宗教迫害,我很难不联想到基督教会在中世纪对其他宗教信徒和非信徒以及(同样是基督信徒的)异端的迫害,在残酷程度上,这种迫害丝毫不逊色于基督徒在罗马帝国的遭遇,可是基督徒只觉得自己受到的迫害才是不公正的,邪恶的。

从记载来看,从耶稣死后到君士坦丁改信基督教之前这300多年的时间里,一个有六任罗马皇帝曾下令迫害基督徒:尼禄(Nero)、图密善(Domitian)、德西乌斯(Decius,他颁布的法令其实是要求全民都对神祇祭献,并没有针对基督徒)、戴克里先(Diocletian)、伽列里乌斯(Galerius,他后来又撤销了迫害法令)和马克西米努斯(Maximinus),除了戴克里先和伽列里乌斯以外,这些皇帝的迫害都没有被下一任延续,有些甚至自己就撤销了迫害法令,而且有些迫害法令也不是在全帝国范围执行,比如尼禄的迫害甚至仅仅局限于罗马城一个城市。总的来说,从官方的角度看,迫害基督徒的政策,不具有时间和空间上的连贯性,所以很复杂,不过所幸的是,我们眼下只需要专注于公元 1 世纪从耶稣被处死到庞贝城被埋葬之间的这四十多年里的情况。第一个相关的事件是尼禄的迫害,关于这次迫害,罗马历史学家塔西佗(Gaius Cornelius Tacitus)在《编年史》的第15卷中记载了个事件,在公元64年,罗马发生了一场大火,它持续了 6天,摧毁了大量城市建筑,当时的皇帝尼禄虽然采取了一些救灾赈灾措施,但还是面对很多不利于他的流言,其中有一种说法认为纵火是尼禄授意的行为,他的动机是创造空间来修建他的行宫。为了摆脱这种流言,尼禄嫁祸于基督徒,并展开了对他们的迫害。其中第44章内容如下:

以上就是在人类谋虑所及的范围内所作的预防措施。继而又设法采取措施平息神怒,于是人们便向西比拉预言书请示。根据预言书的指示,对武尔卡努斯、凯列司和普洛西尔皮娜举行公开的祈祷。优诺也受到了已婚的主妇们的慰解,地点起初是在卡披托里乌姆神殿,后来是在离罗马最近的一个沿海地点,在那里人们把海水打上来,用以喷洒神殿和女神的神像。所有有夫之妇都要参加礼宴和彻夜不眠。但不论是人为的措施,不论是皇帝的慷慨赠赐,还是各种平息神怒的措施,都不能使传到外面去的丑闻平息下来,更不能使人们相信这次大火不是蓄意谋划的。因此,尼禄为了辟谣,便找到了这样一类人作为替罪羊,用各种残酷的手段惩罚他们,这些人都因作恶多端而受到憎恶,群众称这些人为基督徒。他们的创始人基督,在提贝里乌斯(Tiberius)当政时期便被皇帝的代理官庞提乌斯·彼拉多(Pontius Pilatus)处死了。这种有害的迷信虽一时受到控制,但是不仅在犹蒂亚——即这一灾害的发源地,而且在首都本城(世界上所有可怕的或可耻的事情都集中在这里,并且十分猖獗)再度流行起来。起初,尼禄把那些自己承认为基督徒的人都抓起来。继而根据他们的揭发,又有大量的人被判了罪,这与其说是因为他们放火,不如说是由于他们对人类的憎恨。他们在临死时还遭到讪笑:他们被披上了野兽的皮,然后被狗撕裂而死;或是他们被钉上十字架,而在天黑下来的时候,还没死的就被点着当作照明的灯火。尼禄提供自己的花园作为游览之所,还在他的竞技场举行比赛,他自己则穿着驭者的服装混在人群里或是站在他的马车上。尽管基督徒的罪行完全应得这种极其残酷的惩罚,但他们依旧引起了人们的怜悯,因为人们觉得他们不是为着国家的利益,而是牺牲于一个人的残暴手段之下的。

塔西佗在政治上倾心于共和制,所以他对独裁且残暴的尼禄颇有微词,而且,显然他对基督徒这个群体也没有一丝好感。在罗马城失火的同一年尼禄开始对基督徒的迫害,不过这种迫害不是全国范围,而仅限于罗马城内。这场迫害一直持续到尼禄在68年自杀身亡。在这期间,66年, 另一个重要的历史事件开始了,就是犹蒂亚地区的犹太人为了摆脱罗马人的统治揭竿而起,史称“犹太战争”,这场战争一直到73年才结束,也就是庞贝城毁灭的六年前,其中在70年,罗马将军提图斯(Titus)攻陷耶路撒冷,烧毁了犹太教圣殿。根据约瑟夫斯(他本人参与了这场战争,作为一个犹太人,他最开始是指挥叛军的将军,后来倒戈)的记载,在数个月的时间里,提图斯每日都用钉十字架的方式处死最多500个犹太人。作为战争的结果,而很多犹太人也因此成为罗马帝国的奴隶,被卖到帝国的各个角落。

耶稣——作为一个犹太拉比——发起的宗教改革运动只是针对犹太教,它最初只是犹太人内部的社会运动,所以初代追随者都是犹太人,也就是说,最初的一代基督徒团体其实可以被看做是犹太教的一个分支。当犹太人的起义打响的时候,福音书中描绘到的那些不同的犹太群体都参与了其中,比如撒都该人、法利赛人、奋锐党和昆兰团体,他们选择放下嫌隙,一同合作,唯有基督徒选择退出犹蒂亚。虽然有证据显示在犹太战争之前,基督徒与传统的犹太教就已经开始分道扬镳,但是大多学者还是认为初代基督徒身为犹太人却拒绝参与犹太战争仍然是两个宗教团体分裂的重要原因,这次“背叛”导致了一个逐渐明显的趋势,那就是基督教只在外邦人中间传播开来,而犹太人不再有人加入基督教或认可基督教,到了 2 世纪中期,几乎已经没有犹太裔的基督徒了(当然,这个话题在今天有不同的光景),而且不论是犹太教会堂的祷词还是基督教教堂中的祷词,都能见到诅咒对方的内容。

基督教与犹太教的破裂和切割既产生了正面的影响,也带来了负面的影响。说它是正面,是因为基督徒没有成为犹太战争后果的直接承担者,罗马人的憎恨集中在参与反叛的犹太人身上,所以可能没有将基督徒列为直接打压的对象,但是如何准确地区分两者,则是一个谜题。说影响是负面的,则是基督教不再因为是犹太教的一部分而被认作一个具有合法性的宗教,虽然基督教声称自己信的上帝即是犹太教《塔纳赫》中的上帝,但是犹太教徒反过来却不承认这种等同关系,更不承认耶稣就是上帝本人或救世主,那么,从罗马人的角度来看,基督徒的上帝就是一个新的神,不再具有古老渊源,而新的神都是人为捏造的伪神,正如上文提到,同时基督徒又拒绝承认和敬拜罗马的神祇和被神化的皇帝,所以,基督徒在当时被官方控告并加以迫害的主要罪名是:无神论。不得不说,颇为讽刺。失去合法性地位,导致了间歇的地方性的迫害,这些迫害有些是来自地方政府,有些是来自民间的帮派组织。

小结

现在,我们回到79年的庞贝城,虽然没有充足的历史证据表明这个时候庞贝确实有地方性的针对基督徒的迫害,但是从时间上看,它距离犹太战争的结束只有6年时间而已,一种合理的揣测是,如果真的有基督徒在此定居,应该也不会愿意以明目张胆的方式向世人宣告自己是基督徒。而与十字架符号构成对比的,是具有切实史料和考古证据的鱼纹图案,被称为“耶稣鱼纹”(Jesus Fish)。初代基督徒用鱼来作为一个隐晦的代号象征自己的信仰,因为希腊文中的鱼是“ἰχθύς”,它的拼写接近于一个缩写“ἸΧΘΥΣ”,它的含义是“Iēsoûs Khrīstós, Theoû Huiós, Sōtḗr”,意思是“耶稣基督,上帝之子,救世主”。有的学者认为,早期基督徒——尤其是在受到迫害的年代——用鱼的图案和符号来向其他基督徒暗示自己是基督徒,所以,它被用作一种教会内部信众接头的暗号。

“基督徒”这一称谓的起源

有充分的证据证明,“基督徒”——作为一个指称耶稣追随者的身份名词,是由非信徒的罗马公民创造出来的,而且在当时,这个称谓是具有贬义和嘲讽色彩的,所以,在公元 1 世纪,基督徒并不会以“基督徒”自称,他们至少在一个世纪之后才开始接受这个称谓,而随着时间的流逝,由于基督教在公元 4 世纪的兴起,这个称谓最初的负面情感色彩也消失在历史中。有三位学者讨论了这个现象,并详细分析和整理了相关的证据,分别是:

- 约翰·艾略特(John H. Elliot) - 《彼得前书:新译本,附导论和注释》(1 Peter: A New Translation with Introduction and Commentary)

- 菲利普·埃斯勒(Philip F. Esler)- 《罗马书中的冲突与身份认同:保罗书信的社会背景》(Conflict and Identity in Romans: The Social Setting of Paul’s Letter)

- 艾德文·贾奇(Adwin E. Judge) - 《犹太教与基督教的兴起:罗马人的视角》(Judaism and the Rise of Christianity: A Roman Perspective)

下面我将三个学者的论证整合在一起,提供一个综述。

“基督徒”这个词汇最早的见证直接来自《圣经·新约》本身,《新约》是用古希腊文写作的,它的原文是“Χριστιανός”,按照音译拉丁字母化以后是“Christianos”。它在《新约》只出现了三次,而且每次都是引用非信徒对对当时的耶稣追随者群体的称呼,下面罗列了这三处经文:

《使徒行传》第 11 章第 25 至 26 节。

ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.

英文译文:Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, 26 and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for an entire year they met withc the church and taught a great many people, and it was in Antioch that the disciples were first called “Christians.”

译文:巴拿巴又往大数去找扫罗,找着了,就带他到安提阿去。足有一年的工夫,他们教会一同聚集,教导了许多人。门徒被称为“基督徒”,是从安提阿开始的。

《使徒行传》第 26 章第 26 节至 28 节。

…ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον, Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι.

英文译文:“…Indeed the king knows about these things, and to him I speak freely; for I am certain that none of these things has escaped his notice, for this was not done in a corner King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe.” Agrippa said to Paul, “Are you so quickly persuading me to become a Christian?”

译文:“……王也知道这些事,所以我对王大胆直言,我深信这些事没有一件瞒得过王的,因为这些都不是在背地里做的。 亚基帕王啊,你信先知吗?我知道你是信的。” 亚基帕对保罗说:“你以为稍微劝一劝,就能说服我成为基督徒了吗?”

《彼得前书》第 4 章第 16 节。

εἰ δὲ ὡς Χριστιανός μὴ αἰσχυνέσθω δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ

英文译文:Yet if any of you suffers as a Christian, do not consider it a disgrace, but glorify God because you bear this name.

译文:若有人因是作为基督徒而受苦,不要引以为耻,倒要因这名而归荣耀给上帝。

《彼得前书》中的这段话在脱离上下文的情况下来读,并不会让人觉得它是在引用局外人对基督徒的称呼。这本书的主要内容是布道使用的话术,而这里作者想要处理的一个问题是:面对整个社会环境对基督教的敌视,基督徒需要安抚以及被灌输如何进行心理构建来应对。这种敌意包含两个方面,一方面是来自官方的具有法律依据的迫害——当然,严格讲,称为行政依据更准确,因为在独裁的政体里,皇帝的意图等于法律,但是,客观地讲,罗马对基督徒的迫害并非也总是可以被合理化、正义化的;另一方面则是罗马民众普遍对于基督徒的歧视和憎恶。结合整个上下文,《彼得前书》的作者在这里的表达其实可以被进一步还原,意思就是“当被周遭的罗马人骂为是基督徒,并因此受到辱骂和仇视时,不要以之为耻……”。作者的核心观点是:不要仅仅因为被贴上了“基督徒”这个标签就感觉受到了羞辱。艾略特在他的著作中对相关的希腊文的语法和在其他文本中的平行参照都做了细致入微的分析。

其中“Χριστιανὸν”是“基督徒”一词的单数形式,“Χριστιανός”是复数形式。这个词的词根是“基督”(χριστός),它本就是一个希腊词汇,在翻译《七十士译文》时被译者选择用来表达希伯来文中的“救世主”(“מָשִׁיחַ”,通常被音译作“弥赛亚”)。但是,“Χριστιανός”(“Christianos”)这个词的构词法却来自拉丁文,它其实是对拉丁文词汇“Christianus”的希腊翻译。下面的表格显示了这个词在拉丁文中的各种变格。

| 单数 | 复数 | |

|---|---|---|

| 主格 | Christianus | Christiani |

| 属格 | Christiani | Christianorum |

| 与格 | Christiano | Christianis |

| 宾格 | Christianum | Christianos |

| 呼格 | Christiane | Christiani |

| 夺格 | Christiano | Christianis |

在当时,讲拉丁文的罗马人会在——通常是政治或者军事——领袖人物的名字后面加上后缀“-ianus”来合成一个新的形容词,而它也可以作为名词使用,用来指代其追随者、拥护者或者门客(相应的复数词缀是“-iani”),来表达一种讽刺和蔑视的态度。比如,根据罗马历史学家苏埃托尼乌斯(Gaius Suetonius Tranquillus)和塔西佗的记述,罗马皇帝尼禄自诩是奥古斯都的精神上的继承人,并聘请了一些年轻的骑士来为他的公众表演喝彩,这群骑士后来就被罗马人戏谑地称为“Augustiani”。所以,在当时,“基督徒”这个词本来的含义更接近于“基督的走狗”,“基督的奴才”,或者“阿谀奉承基督的人”,或“基督的哈巴狗”。另外,罗马人作为冷眼旁观的局外人,显然没有搞清楚耶稣的身份,他们错误地将他的头衔“基督”当做了他的本名,用来合成基督徒这个词,否则,按照拉丁文这个语法的惯例,如果创造这个词汇的人是基督徒或者非常了解基督教的人,它则应该是“Jesusianus”。从这些背景分析,我们可见,公元 1 世纪的罗马人给耶稣的追随者取这样一个具有政治嘲讽意味的称谓,至少表明他们认为基督徒在政治上并不是一个终于帝国的群体,我们从小普林尼(Pliny the Younger)与皇帝图拉真(Trajan)在 2 世纪初的信件中,也可以窥探到这个称谓的这种轻蔑的色彩。根据《使徒行传》第 11 章第 26 节的记载,“基督徒”这个称谓应该是安提阿的罗马人在公元 1 世纪的时候创造出来的,而且,像福音书的作者和保罗这样的《新约》的大多数作者,应该也都没有听到过这个称谓。

在当时的希腊文使用者借鉴了拉丁文的这个构词法,但是将其希腊化,把拉丁词缀“-ianus”改为希腊词缀“-ianos”,(复数则是“-ianoi”),我们能够从早期基督徒的作品中找到大量这种使用的例子,而且这类称谓都带有贬低和轻蔑的色彩,比如《马可福音》和《马太福音》中的“Hērōdianoi”,用来指称追随大希律王的人。还有“Kaisarianoi”,表示皇帝的门客;以及游斯丁的《与犹太人德理夫的对话》(Dialogue with Trypho)中的“Markianoi”, “Oualentinianoi”, “Basilidianoi”, 和“Satournilianoi”,这些称谓都是指代某个诺斯底教派团体,以其领袖的名字为词根,这些人都是正统基督教派系攻击的对象,可见这种源自拉丁文的构词法所带有的贬义色彩在希腊化后并没有消失。

有了上述分析,我们也能更深入地理解《使徒行传》第26章第28节描述的情节,这一段描述的是保罗在凯撒利亚的审判厅里为自己申辩,审理的官员是希律亚基帕二世,由于新总督非斯都也在场,亚基帕二世感到尴尬,所以对保罗的挑衅做出了强烈反应,他用轻蔑的口吻反问保罗,意思是他不可能轻易地改宗成为基督徒。而《彼得前书》又——在某种程度上——像是澄清为什么基督徒可以接受这个他们本该拒绝的称谓,这造成了接下去两个世纪的误读,最后导致了基督徒对这个称谓的接受。

被信徒用来证明基督教在当地蓬勃发展的证据

公元79年,耶稣死后——姑且假定他死于33年的说法是正确的——大概四、五十年,维苏威火山喷发,火山灰埋葬了庞贝(Pompeii),赫库兰尼姆(Herculaneum),奥普隆蒂斯(Oplontis),斯塔比亚(Stabiae)这四个城镇以及其他一些更小型的聚居点。庞贝城在当时是罗马帝国的一个规模不小的城市,手工业和色情产业都非常发达。

1738年,意大利对赫库兰尼姆城开始了考古挖掘,十年之后对庞贝的挖掘才开始。

下面我将逐个讨论这类“证据”中最主要的四个,而其余的实在是太过于牵强,甚至不是与基督教有直接关联的符号。

“基督徒旅馆”墙壁上的“基督徒涂鸦”

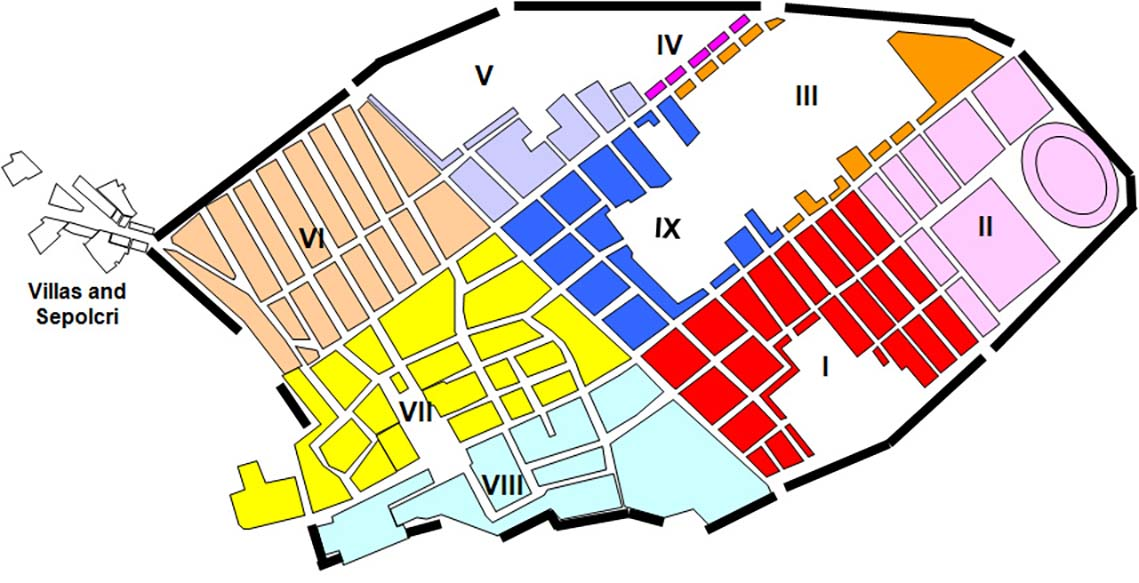

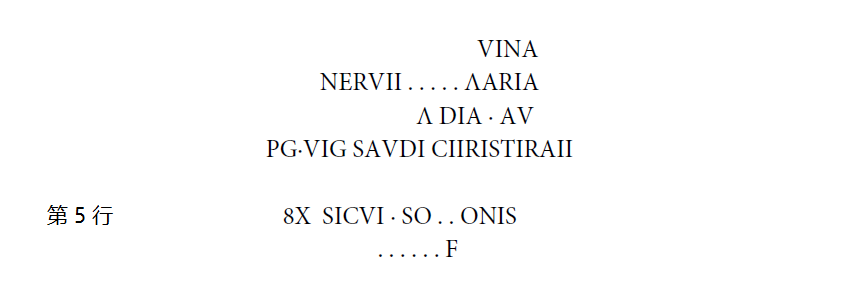

这个涂鸦是用木炭涂划的六行拉丁文,由于其中第五行包含“Christianos”(“基督徒”)一词,便被称为“基督徒涂鸦”(Christianos graffito),它是在一个疑似旅馆的建筑中被发现的,由于这个涂鸦与基督徒之间明显的关联,这个旅馆也就被称为“基督徒旅馆”(Hospitium Christianorum),它坐落在庞贝遗址中第七区的第 11 街区。

庞贝遗址的平面图如下,其中黄色区域是第七区(以下图片源自庞贝古迹的官方网站)。

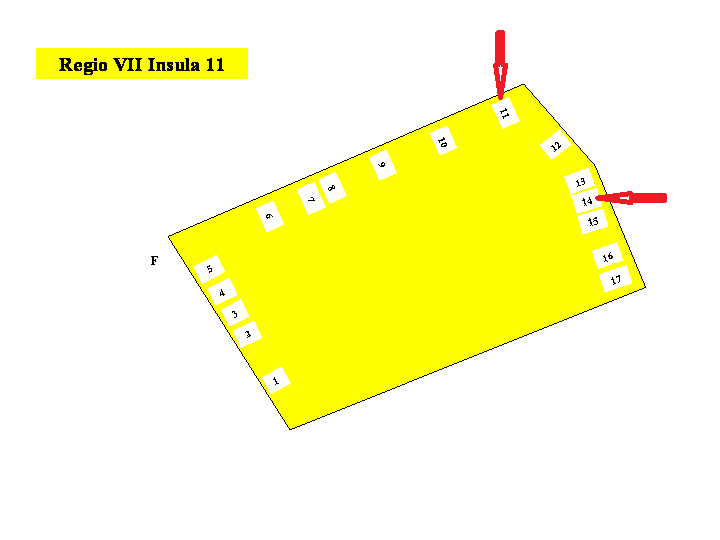

其中,第 11 街区的位置如下:

第 11 街区的具体平面图如下,其中 11 和 14 的位置都是这个建筑的入口。

11 号门是旅馆的正门,如下图示:

14 号入口则通向它的花园,如下图示:

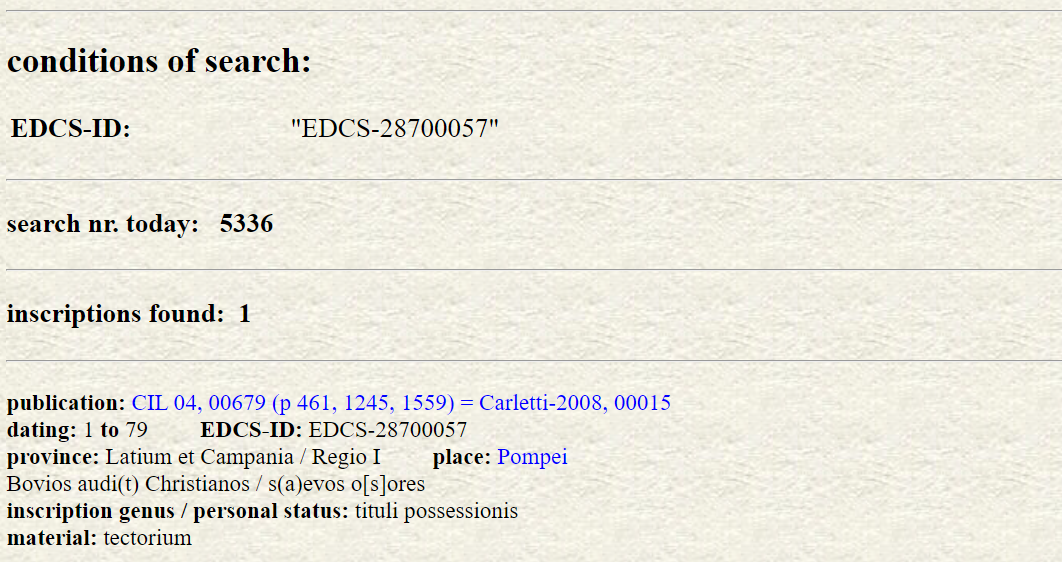

在20世纪以前的考古发掘流程中,对于出现在庞贝的木炭涂鸦并不会采取任何保护措施,也不会通过拍摄的方式记录原状,通常只是仿照原貌做一份临摹,然后将临摹的抄录发布到《拉丁文铭文汇总》(Corpus Inscriptionum Latinarum,简称 CIL)中。这些木炭涂鸦通常都会在发掘后的第一次降雨中被冲刷掉,再加上其他环境方面的不利因素,用不了多久便不再留下任何痕迹。基督徒涂鸦也属于这种情况,所以如果你现在去到庞贝发掘现场的墙壁前,将不会看到这个涂鸦的痕迹。今天,我通过 CIL 能够找到的已经被电子化的档案只有下面这一份(它只包含了涂鸦的第四行和第五行):

确切地说,这些已经被电子化的文档现在被收录在克劳斯-斯拉比铭文数据库(Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby,简称 EDSC)中,它的链接如下:

https://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?s_language=en&bild=$Carletti-01_00015.jpg

由于实物已经不复存在,关于这个话题,我们能依据的,就只有目击者们当年留下的抄录。不仅如此,关于涂鸦的发现和记录的过程本身也已经成为一个谜题,因为在学术界有不一致的记载,主要的代表是保罗·贝瑞(Paul Berry)和玛格丽塔·古尔迪奇(Margherita Guarducci)的记录,到底是谁看见了涂鸦以及何时看到,这两个人的记录说法不一,且相互冲突。两位来自杨百翰大学(Brigham Young University,简称 BYU)的教授,托马斯·韦门特(Thomas A. Wayment)和马修·格雷(Matthew J. Grey),重新梳理了这段混乱的历史,通过交叉比对意大利早期的新闻报导,最终确定古尔迪奇的版本更为可靠。他们将研究成果发表在一篇题为《庞贝城里耶稣的追随者们:重新审视"基督徒"涂鸦和"基督徒旅馆”》(Jesus Followers in Pompeii: The Christianos Graffito and “Hotel of the Christians” Reconsidered)的文章里,这篇文章发表在《犹太背景下的耶稣运动研究期刊》(Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting,简称 JJMJS)。JJMJS 是一个非营利性的独立学术期刊,不代表任何神学流派或者宗教组织(至少它自己的官网是如此声明的),由希伯来大学(耶路撒冷)、奥斯陆大学(奥斯陆)和德保罗大学(芝加哥)合办。它的官网链接如下:

https://www.jjmjs.org/about.html

基于上述种种,这个话题实在具有太多不确定性,所以我们不可能以一种实证历史意义上的信心来确定任何重构的历史版本,我们只能说,下述版本的历史等于客观事实的可能性最高。以下对于这个涂鸦的发现历史的描述来自于论文《庞贝城里耶稣的追随者们:重新审视"基督徒"涂鸦和"基督徒旅馆"》对这一过程的整理和还原,同时也参照了恩里科·图奇纳尔迪(Enrico Tuccinardi)在 JJMJS 上发表的《庞贝城里关于基督徒的恐怖传说:“基督徒涂鸦”的一种新解读》(Christian Horrors in Pompeii: A New Proposal for the Christianos Graffito)。

在1862年,意大利考古学家朱塞佩·费奥雷利(Giuseppe Fiorelli)和他的考古团队发现了今天所谓的“基督徒旅馆”,在挖掘过程中,费奥雷利在中庭的西南墙壁上发现了一个木炭涂鸦,他注意到其中似乎包含有“Christianos”一词。几天之内,这个涂鸦就已经严重褪色,不过在它彻底消失之前,另外两个目击者看见了它,首先是意大利考古学家朱利奥·米勒维尼(Giulio Minervini),后来是德国考古学家阿尔弗雷德·基斯林(Alfred Kiessling)。

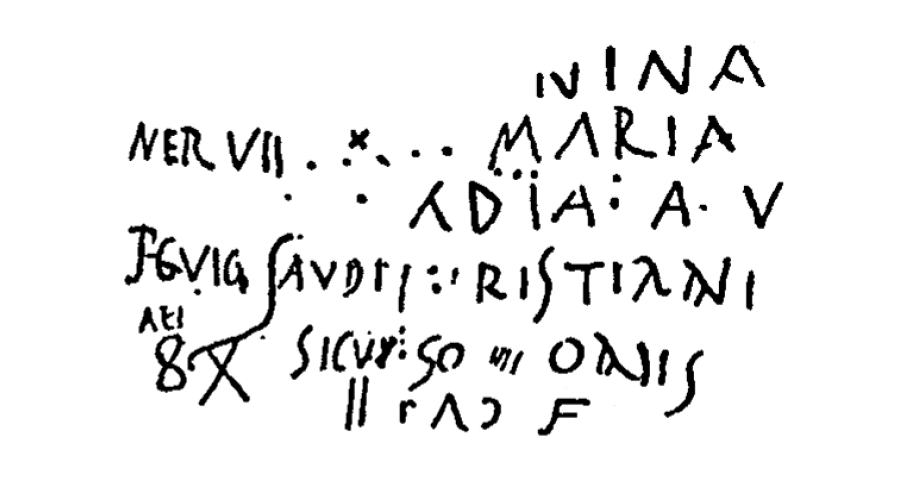

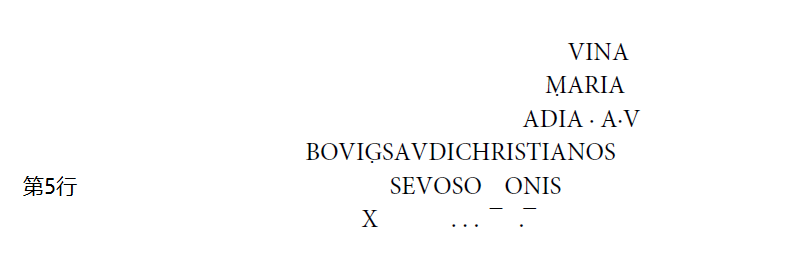

在这三个目击者当中,米勒维尼是最早抄录这个涂鸦的人,第二个是基斯林,当基斯林到达现场时,涂鸦被出土已经有几天的时间,它已经严重褪色,他在现场做的抄录手稿如下:

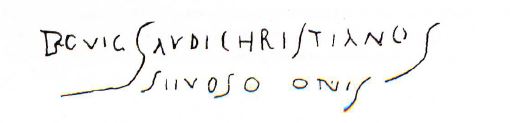

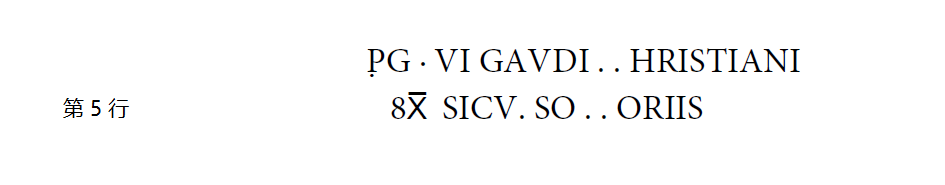

其中字母下方的点表示该字母是经过复原的,而涂鸦原本的书写可能并不同。逗点则表示已经根本无法辨识原本的符号,也无从复原。在同年,即 1862 年,基斯林发布了这个抄录,但是在印刷版里,他只包括了第四行和第五行,如下图所示:

基斯林将整个第四行还原为:“igni gaude Christiane”,它的直接翻译是:“在大火中欢腾吧,基督徒”。在这个还原中,有以下几点分析:

- 表示基督徒的单词被还原成“Christiane”,这个词如果要强行按照拉丁文语法解读,它可以是一个副词,表示“以基督徒的方式”,但放在这里又不合乎上下文;或者也可以作为“基督徒”称谓的呼格(参见上文【“基督徒”这一称谓的起源】一节),但是那就表示涂鸦是对一个基督徒说的话,而“Christiane”是指向这个基督徒,放在这里也不合乎上下文。作为名词来理解时,它其实并不符合拉丁文语法,它在其他语言中仅仅表达一个女性名字,主要是在德语和法语中,而且也只在最近两个世纪才出现这样的用法,似乎由于这个情况,基斯林把它作为一个单独的基督徒个体来解读;

- 他认为第一个字母是“I”,而这与他自己的抄录不一致,抄录的图案显示它要么是“P”,要么是“B”;

- 他认为第三个字母不是“V”,而是“N”,这与他自己的抄录也不一致;

- 他认为“AVD”后面的“I”应该是“E”,这个做法有一定合理性。拉丁文的演变历史大致被分为四个时期,公元 79 年庞贝城被掩埋的时候,罗马帝国使用的拉丁文属于第三个时期,被称为古典拉丁文(Classic Latin),这种拉丁文只有大写字母,并分为两种书写风格,一种用于更正式的场合,叫 Roman square capitals【暂且译作:罗马方块大字体】,另一种用于日常书写,被称为 Roman cursive【暂且译作:罗马行书体】,是一种为了效率而简化的版本,在行书体里,有时候会将“E”简化地写成两条平行的竖线,就像是两个“I”,即“II”,但一般会向右稍微倾斜。所以,如果我们在铭文中看到单个“I”,它既有可能表示书写者写的是“I”,也有可能表示他写的是“E”,只不过是另外一条竖线消退了。参见这篇文章的第 2.3 节:文章链接。

基斯林之所以倾向于这样的还原和翻译,是因为他将这个涂鸦与上文提到的罗马城大火关联在了一起,基斯林认为这句涂鸦的作者是在提醒当时身在庞贝的某一个基督徒,警示他尼禄的迫害。但是基斯林没有解释过他为何会做这样的关联。基本上,基斯林的解读没有任何合理性和可信度。

两年之后,也就是1864年,意大利考古学家乔瓦尼·德·罗西(Giovanni de Rossi)根据米勒维尼的笔记和绘图,发布了这个涂鸦的另外一个版本。

有几点值得一提:

- 德·罗西在自己的著作《基督徒的一段记忆》(Una memoria dei Cristiani)中,说他本人并没有在涂鸦消失前亲眼见过它,可是贝瑞在他的著作《基督徒铭文》(Christian Inscription)中却提到,德·罗西在墙壁第二次清洗后看到了这块涂鸦。

- 没有任何证据能够佐证贝瑞提到的“第二次清洗”。

- 米勒维尼最初的手稿原件如今已经消失无踪。

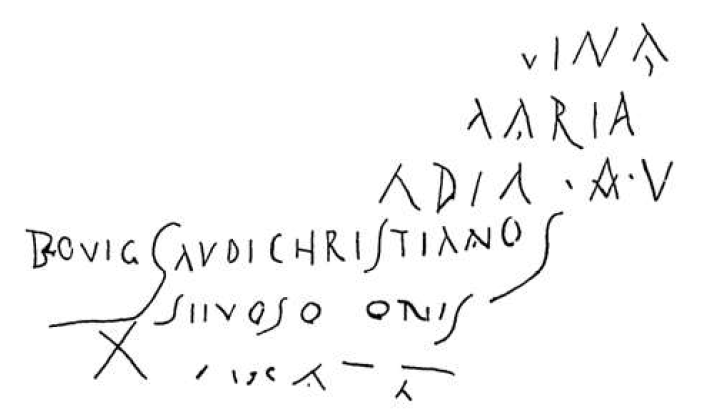

根据德·罗西,米勒维尼的抄录如下:

米勒维尼抄录的时间早于基斯林,当时涂鸦消退的状况还不明显,他看到的涂鸦显然更为完整,而且,“基督徒”一词其实是“Christianos”,这个变格更符合这个上下文中的语法,上文讨论过,拉丁文中的基督徒一词是“Christianus”,而在拉丁文中,将相应名词或形容词后缀改为“-os”表示复数宾格(注意,不要与上文讨论过的音译拉丁化后的希腊文“Christianos”混淆,这个涂鸦作者写的是拉丁文,不是希腊文,否则他该写成“Χριστιανός”,而不是“Christianos”),另外,根据马萨诸塞大学的古典学教授雷克斯·E·华莱士(Rex E. Wallace)的说法,庞贝出现的涂鸦中,表达复数的单词一般都不会省略掉后面的“s”,所以我们可以相信米勒维尼对于第四行结尾几个字符的抄录是可靠的。那么,以它作为更权威的版本再反过来看基斯林的版本,就会发现基斯林基于单数基督徒所作的解读有重大的缺陷(很显然,他看到涂鸦时,“O”已经消退成为“I"),而且,从字符的间隙来看,基斯林将”AVD“后面的“I”还原为“E”的做法也不可取,所以,基本上他的整个还原和解读根本无法采信。除此以外,这个抄录还提供了一个新的线索,它的前面三行和后面三行的笔迹完全不同,显然是出自两个人,如果是这样,那么很可能这其实是两个涂鸦,只不过位置相近。

依据这个抄录,德·罗西在其著作《基督徒的一段记忆》中发布的涂鸦版本如下:

这个版本中,能够明确解读的部分包括:的第一行可以完整地解读为“葡萄酒”,第二行则是“玛利亚”(Maria),一个犹太女性名字,英文的对应版本是“玛丽”(Mary),目前这些与基斯林的版本也吻合。还有第四行可以理解为“博维奥斯正在聆听基督徒”,其中“博维奥斯”(Bovi(o)s)是一个确实在其他考古文物中被验证了的一个男性名字,虽然它并不常见,下文会详细讨论。

在他的著作中,德·罗西本人并没有尝试复原整个铭文,也没有提供完整的解读,而只是复原了第四行的后面部分和第五行,他的构建是:“audi Christianos s(a)evos olores”,他翻译为:“hate the Christians, cruel swans”,意思是:“憎恨基督徒,残酷的天鹅”,他的翻译显然有问题,但是更大问题还是在于他对拉丁原文字符的复原实在是与抄录相去甚远,而且翻译后的文字也莫名其妙,甚至称其荒唐也不过分。除非日后的考古发掘能够揭示天鹅这个意象在当时的社会背景下与基督徒有什么我们尚不知晓的隐秘关联,我们才能够审视它的价值,但眼下我们可以完全忽略德·罗西的工作。

这两位学者相继发布的抄录在学术界引起了广泛的研究和讨论,这个涂鸦很快被一些学者解读成庞贝城存在基督徒的证据。到了1871年,德国的文献学家卡尔·赞格迈斯特(Karl Zangemeister)基于前人的两份抄录,发布了一份新的抄录,并且,CIL 收录的官方版本便是由他提供的。

他还提供了对这个涂鸦复原的另一个版本,如下:

赞格迈斯特提供的这个版本依然对原始抄录有很大改动,而且他本人没有对这些改动做出任何解释,他的版本也与基斯林和德·罗西复原的版本大相径庭,最糟糕的是,他的这个版本无法将排列在一起的拉丁字母解读成有意义的单词,所以这个版本的涂鸦不具有任何意义。另外值得注意的是,他还将表示基督徒的“Christianos”一词重新解读成“ceristirae”或“christirae”(取决于如何解读“II”),或许赞格迈斯特本人不认同这个涂鸦与基督徒有任何关联。有趣的是,最早发现这个涂鸦的学者费奥雷利本人也开始反对这个涂鸦与基督徒有任何关联,他在 1873 年出版了《庞贝发掘》(Gli Scavi di Pompeii),并提出这个涂鸦描述的只是五个装葡萄酒的坛子。

总的来说,在《新约》之外,能够证明基督徒在公元一世纪存在的考古证据依然比较稀缺,所以,这个涂鸦在 CIL 被发表后的几十年里引起了学术界的广泛兴趣与激烈争论,出现两种极端的解读,第一种来自带有基督徒情怀的学者,认为这个涂鸦提供的信息无疑是与基督徒有关的,甚至据此推论当时庞贝城中应该有相当规模的基督徒社区,然后并把遗址中的一些其他十字形的文物都强行解读成是基督徒留下的,包括前面三个小节中讨论的“证据”;第二种则来自一些貌似针对基督教的学者,他们不仅认为这个涂鸦不能证明任何推论,有的甚至认为涂鸦根本就不曾存在过,是被几个发现者捏造出来的。也有一些学者持中间立场,认为涂鸦确实是描述了基督徒,但是不能证明庞贝在当时有完善的基督徒社区。

下一个有建树的学者是意大利考古学家玛格丽塔·古尔迪奇(Margherita Guarducci),她在1962年出版了《带有基督徒之名的最古老铭文》(La più antica iscrizione col nome dei Cristiani),这距离涂鸦被发现已经过去了一整个世纪。她将第四行和第五行恢复为:“BOVIOS AUDI(T) CHRISTIANOS | SEVOS O[S]ORES”,意思是“Bovio(s)正在倾听基督徒,残忍的仇恨者。”与前人相比,她最大的进步在于,通过比较其他铭文,证实了“BOVIOS”确实是一个虽然罕见但却存在的男性名字,这样一来整个第四行的后半部分也说得通了。但是我们对于这个名为 Bovio(s)的个体则没有任何信息,他可能是一个工人,或者商人,也可能是一个奴隶,古尔迪奇认为涂鸦描述的是他聆听基督徒布道的情形。另外,她结合了当时的社会背景来解读这段涂鸦,在当时,“基督徒”这个称呼主要是外界对于追随耶稣的团体的一种带有侮辱性质的贬称,早期的基督徒其实并不会自称为“Christian”(参见上文【“基督徒”这一称谓的起源】一节)。另外,当时罗马人对基督徒也有一种偏见,认为他们一个是憎恨人类的团体,有些学者认为这或许与基督徒的“圣餐”教习有关联。所以古尔迪奇认为第四句很可能是“残忍的仇恨者”,意思是涂鸦作者认为基督徒是憎恨人类的“仇恨者”。但是,我们并不能判断 Bovio(s)是否接受了基督徒的布道,也不能判断涂鸦作者对于 Bovio(s)的态度是否是嘲讽,但不论怎么说,作者既然使用了“Christianos”这个在当时带有贬义的称呼,可见他/她对基督徒持有一种敌对的立场。

由于古尔迪奇的学术写作仅仅使用意大利文,她的观点很长一段时间并没有引起注意,到了最近十几年,这个情况有所好转之后,对于涂鸦第四行的翻译不再有异议,但是对于第五行的不同解读依然呈出不穷。

在2015年,上文提到的托马斯·韦门特和马修·格雷将第五行的后面词汇通过填补“rati”复原成“o[rati]onis”,这样它就是拉丁文中“演讲”一词的属格形式,而它前面的“os”可以解读为“脸”一词的主格形式,所以他们认为这个涂鸦第五行的意思应该是与演讲有关,它的大致意思是“在一次演讲的开端”(the beginning of the oration)或者“由于一次演讲”(in light of an oration)而这与上一行的“Bovio(s)聆听基督徒”在语义上保持了连贯性。

在2016年,独立学者恩里科·图奇纳尔迪发表《庞贝城里关于基督徒的恐怖传说:“基督徒涂鸦”的一种新解读》,将第四行和第五行复原成“BOVIOS AVDI(T) CHRISTIANOS |S(A)EVOS (H)O[RR]ORES”,意思是“BOVIOS 正在听与基督徒有关的野蛮的恐怖传闻”,他认为这个“恐怖的传闻”与基督徒的“圣餐”教习引发的罗马人的误解有关,游斯丁、俄利根(Origen of Alexandria)、那哥拉(Athenagoras of Athens)和米努修都记录了罗马人关于基督徒在仪式中吃人肉的传闻,而且这个传闻也间接地反映在小普林尼(Pliny the Younger)与当时的皇帝图拉真(Trajan)在2世纪初的书信中。

小结

这个涂鸦的残缺程度非常严重,再加上没有足够的上下文,我们不可能完全还原它的原貌,但是目前对于第4行的解读有很高的可信度,所以它获得了学术界的一致认可,我们能够据此确认的是,这句话确实是关于基督徒的描述,以及,它是来自一个异教徒,而且这个异教徒对基督徒带有敌意。

“基督徒旅馆”建筑本身

由于基督徒涂鸦确实是指向基督徒,所以,即便在它的整个含义依然模糊不清的情况下,许多基督徒学者就开始了他们过分夸大的学术臆想,以至于到了招摇撞骗的程度。首先是上文提到的德·罗西,他声称这个建筑是基督徒聚集的固定场所,是一所学校,使徒们在这里向他们的门徒讲授耶稣的教导,就像在《使徒行传》中描述的保罗在罗马租来的房间里传道一样。他的“论证”过程如下:

在中庭西南墙上,除了基督徒涂鸦以外,还有其他几个涂鸦,其中一个是“MVLVS HIC · MVSCELLAS”,意思是“这头骡子,献给小苍蝇”,德·罗西将其解读为异教徒对聚集在基督教导师周围的门徒的嘲讽;以及“MENDAX VERACI UBIQUE SALUTE”,意思是“满口谎言的人们,却到处向真理致敬”,他将其理解为异教徒对使徒本人的嘲讽;另外,建筑物所包含的一家店铺 (13号入口) 的外墙上有另一幅涂鸦,“OTIOSIS LOCVS HIC NON EST DISCEDE MORATOR”,意思是“这里不是闲逛的地方,继续上路吧,懒汉”,他将其解释成是店主试图驱散可能对“使徒学校”内部进行的基督教活动心存疑虑的异教徒邻居。

德·罗西的解读的每一步都是以臆测为基础,将“证据”无限放大,通过想象,他呈现了一幅生动的基督徒群体与当地的异教邻居互动的画面。接下来是意大利考古学家马泰奥·德拉·科尔特(Matteo Della Corte)。他可能是第一个将该建筑称为“基督徒旅馆”的人。科尔特继续发展了德·罗西的夸大解读,他声称他在同一栋建筑中发现了一个小型水晶鱼,他认为那是基督徒留下的(参见上文【公元 1 世纪基督徒在罗马帝国的生存状况】一节),所以它进一步证明了该建筑物被用于基督徒聚会。后来科尔特又增加了他的“证据”,在13号入口的店铺中,发现了一个青铜食品保温器,它的盖子上装饰着一个留着胡子的战犯雕像,他的双手被绑在背后,脸朝天露出不服的表情。科尔特指出,盖乌斯·索修斯(Gaius Sosius,罗马将军)为了纪念公元前37年征服耶路撒冷而铸造的硬币上也有类似的图像,他辩称这个雕像代表了一名犹太战犯,也许是在犹太战争中被俘虏的。雕像所描绘的反抗态度让科尔特确信旅馆和店铺的主人(假设是同一人)是一位犹太人,仍然对最近被征服的故国感到骄傲自豪。科尔特认为,正是这位犹太裔的旅馆老板将基督徒带到他的旅馆里聚会(他作此假设,应该是基于初代基督徒都是移居到特拉斯提弗列的犹太人的事实)。

这两位学者加上后来的一些学者,极端片面地取证,并将有限的证据做最大化处理,构想出这个旅馆建筑是基督徒聚会的固定场所的假想,这个观点在之后的几十年里都一直是学术界的主流看法。由于这个观点被接受,它又给基督徒学者留下了更广阔的幻想空间,于是,我们将会看到,在这个旅馆的启发下,很多学者又将其他考古发现视为基督徒存在的证据,围绕下文将要继续讨论的其他几个证据的学术观点,都是在这样的情况下产生的。

下面,我们来仔细考察一下这个建筑的周边环境,以及它自身的许多其他特征。

这个旅馆建筑位于庞贝城的第七区,它是庞贝最古老的城区之一,最初由大型贵族住宅组成,公元62年的地震损毁了大量建筑,于是贵族迁出了这里,他们留下的宅邸被修缮后改建用于商业用途,基督徒旅馆就属于这样的情况。所以在79年,这一区已经是繁华的工业区和商业区,这样的区域往往人口流动性强,于是它也是个声色犬马之地,这一区充斥着妓院和各种娱乐场所,所以提供住宿服务的场所通常也提供色情服务。下图是旅馆的平面图。

这个建筑至少有两层,在街道上有两个入口可以进入它的第一层,其中11号入口对面就是庞贝当时最著名的妓院,穿过它就进入旅馆的中庭(b),中庭可能包含一个带有水井和蓄水池的小型露天承水池(尽管遗迹很少)。中庭装饰着黑色基座,可能是旅馆人流量很大的区域,因为客人进出旅馆并聚集进行与古代旅馆经常相关的社交活动。正是在这个中庭的西南墙上,写有基督徒涂鸦以及之前提到的侮辱性涂鸦。中庭发现的其他涂鸦包括两个色情内容的涂鸦(其中一个保留了埃及名字 Rete)、一个涂鸦上粗略地画着皇帝韦斯帕西亚努斯(Titus Flavius Vespasianus)的素描,还有一个提到名为 “Ἀθηνοδώρος”的人,他的名字是用希腊字母而不是拉丁字母写的。其中一些涂鸦证明了旅馆客人的流动性和多元民族性。在中庭的北/西北侧,紧挨着11号门的是“两个小房间”(c 和 d),它们可能用作客房。中庭的北角是旅馆的厨房 (e),还有一个房间可能是一个装饰过的卧室 (f)。它们的南侧是一个楼梯 (g) 通往上层,楼梯下面是一个小型妓女房 带有一个混凝土床,一个入口(12号门)通向东侧的卢帕纳尔巷子,入口上方还有一个雕刻的凝灰岩阳具,既可以作为性服务的广告,也可以作为驱邪的护身符。中庭的南侧可能是一个小型装饰过的三厅室 (h),一个用较早的通道/门廊改建的小型储酒室 (i),还有一个更大的三厅室或辅助厅 (k),可通往建筑物的南侧部分。沿着通道 (l) 是一个盥洗室 (n),可通往西南侧带窗户的三厅室 (o),东北侧是另一个储酒室 (p),可能还有一个小型装饰过的耳室 (q)。在东南方向是次入口14号门,以及通往楼上的两个楼梯 (r) 和一个带盥洗室的睡觉区 (s),它或许是给仆人休息的卧室。这些房间的的西侧是一个小封闭花园 (m),可通往一个大型未覆盖区域 (t)、另一个小房间 (u) 和一个大型菜园 (v),既用于为旅馆种植农产品,也供客人户外花园用餐。这个花园的西北墙边有三个壁龛 (y),它们都装饰着彩绘面板、大型烛台(可能装饰着戏剧面具)、鸟类和大自然场景。花园西北墙的其余部分绘有以植物图案为主题的壁画。花园的西南墙也装饰着彩绘面板和花园场景,以及一个半圆形的家庭神龛壁龛和祭坛 (x)。用于供奉家庭神灵的家庭神龛描绘了家族先祖(也可能是皇帝克劳狄一世,Claudius)和朱庇特神(即罗马化的希腊神祇宙斯),先祖手持大型丰饶角,朱庇特神头上放射着光芒,左肩披着红色短袍,脚上穿着凉鞋。朱庇特神还握着一根权杖和一道闪电,正向圆柱形祭坛上倾倒祭酒。根据科尔特的估计,旅馆可能总共有23间卧室,可容纳最多50位客人,使其成为庞贝最大的旅馆之一。

这个建筑还有一个带盥洗室的小型三室小酒馆,可通过13号门进入。在这家小酒馆外的墙上描绘了墨丘利和一只鸟(旨在为这家店带来祝福),以及两条交织的蛇相遇在一个圆形祭坛上(这是庞贝常见的繁荣象征)。通过15号门可以进入一个两居室的储藏区或商店,通过16号和17号门可以进入第二个(更大的)两居室储藏区或商店。很难确定所有这些店铺是否由旅馆拥有和使用,或者由旅馆老板出租,或者独立于酒店之外。无论如何,它们都可能在社会和经济方面与酒店及其客人进行重要的互动。

综上所述,由于异教神龛的多次出现,加上性服务场所的出现,结论已经显而易见,这个旅馆不可能是基督徒聚会的固定场所。德·罗西和科尔特的论证中对于证据的使用和选择表现出极度的片面性,他们选择完全忽略建筑中的异教元素,还有色情服务和墙壁上的另外两个色情涂鸦。另外,科尔特提到的鱼形装饰其实也经常出现在异教装饰中,而且,一个犹太人根本不会使用一个将自己同胞描述成阶下囚的厨房工具,这种造型的工具显然是一种对战败国的侮辱。

“活着的十字架”涂鸦

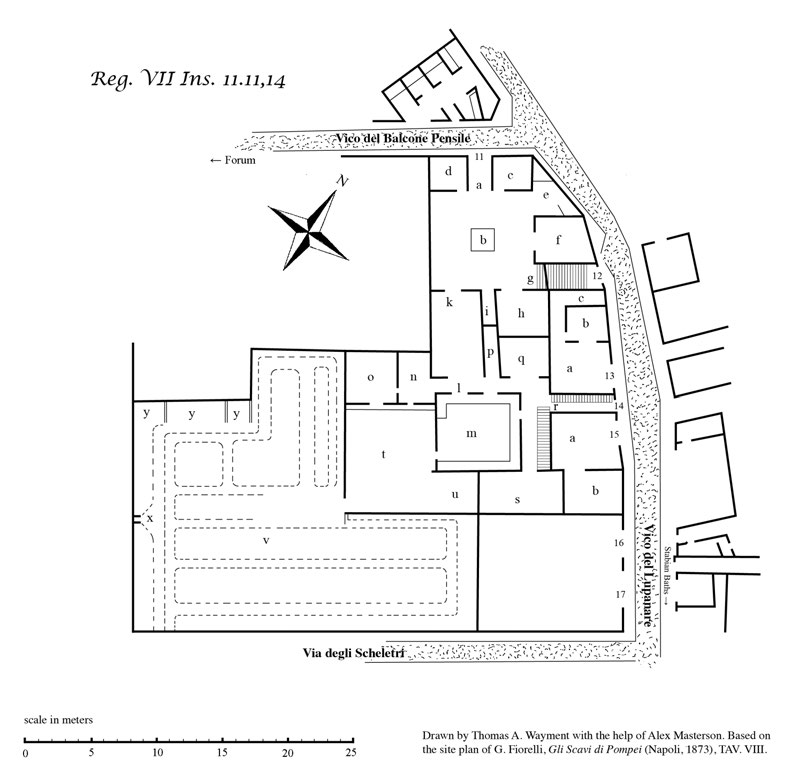

这个涂鸦在学术界被称作“活着的十字架涂鸦”(living cross graffiti),是在一个廊柱上面被发现的,这个廊柱位于庞贝城第一区第十三街区的一号入口(编号:I.13.1)。和基督徒涂鸦一样,它也很快因为暴露在自然环境中而褪色,如今已经不复存在了。在彻底消失之前,它同样也被临摹了下来,下面便是发布在《拉丁文铭文汇总》里的抄录(编号:10062)。

上文提到过的基督徒学者科尔特是第一个强行把这个涂鸦跟基督教关联起来的人,他认为上面的字母是“VIV”,并在后面加上“AT”,于是变成“vivat”,并认为中间交叉的两条线是十字架,十字架在拉丁文是“crux”,而下方直线附近互成夹角的斜线构成了一个V,他又通过联想法,认为它后面应该加上“ivat”,变成另一个“vivat”,这样整个涂鸦表达的就是“vivat crux vivat”。“vivat”是拉丁动词"vivere"的第三人称单数主格形式,可以理解为“愿他/它活着”,或者“愿他/它长命百岁”。

神学家布鲁斯·隆格内克(Bruce Longenecker,是一位当代基督徒)认为中间的十字架可以被解读成“I”与“T”叠加在一起构成的连字,于是它应该被还原成“vivit”,意思是“他活着”,他认为这句话加上这个十字形的图案,导致它必然是指耶稣。这个分析有几个问题,首先就是连字的解读太牵强,再说这个十字的图案,其比例也实在不接近用来钉死人的那种十字架,而且,文章的第一部分已经解释过,公元1世纪的基督徒并没有使用十字架来表示耶稣或者自己的信仰,就算有,也更应该是个T形十字架。在带有“耶稣”等词的基督教铭文中,目前使用的是viv(at),在其他一些情况“viv”确实可以被还原成“vivit”,但目前这些案例都是异教徒的使用场景,通常是在居家用品上面,表达一种祈福的含义。

如果认定中间两条交叉的线不是连字,而是表达十字架,那么它的作者更可能是罗马人,就像第一部分介绍的两个涂鸦那样,这样的话,上面的字母就要寻求更有意义的解释,实际上它们不见得就只能是“VIV”,也可能是“VN”,可能是“VRI”或者“URI”(在古典拉丁文里,“V”和“U”并没有区分开来,都是用“V”来表达,它同时具有元音和辅音的功能)。“vri”表示“他/它被埋葬”,在这里并不合理,“uri”表示“他/它被烧死”,和十字架放在一起或许是指塔西佗描述的尼禄迫害基督徒的暴行,如果是这样,那么涂鸦作者更像是在嘲讽基督徒,那么他本人便不会是基督徒。

总而言之,这个涂鸦本身太过于简单,寥寥数笔,加起来不超过十划,文字的部分不超过三个字母,附近的环境没有再提供任何上下文,年代又过于久远,我们对当时的生活细节没有足够的了解,在信息如此有限的情况下,所有的解读都属于纯粹的臆测,没有意义。但是,不论它究竟是什么,它是基督教的十字架的可能都是最小的。

潘萨之家面包店

这个面包店的建筑位于庞贝遗址的第 6 区,编号为VI.6.20-21,它属于一个别墅的一部分,这个别墅被称为“Casa di Pansa”,意思是潘萨之家。

1824年,法国的建筑师兼考古学家弗朗索瓦·马佐瓦(François Mazois)出版了他的著作《庞贝废墟》(Les ruines de Pompéi)的第二卷,在其中他说,在1813或1814年,他在这个面包店外部的顶端看到了一块石膏浮雕,浮雕描绘的是一个“十字架”。他在书中提供了一个描绘实物的图片,就是下面这张照片中显示的。

- 首先,按照马佐瓦的叙述,这块石膏浮雕原本镶嵌在建筑外墙顶端的空洞上,如今实物本身早已经不知所终。

- 其次,这个外墙面对着主街,所以这个浮雕是所有路过的人都能看得见的,参见下图。

- 然后,不论这个图片看起来有多像照片,它都不是,它其实是马佐瓦手绘的画作,摄影技术是在1822年被发明的,等到它成熟,照相机能量产并应用于考古学,那已经是几十年后的事情,马佐瓦在1824年就出版了这本书。

- 最后,有些学者,比如安东尼奥·瓦罗内(Antonio Varone)和下文即将提到的马德奥·马尤里,认为马佐瓦为了让这个图案看起来更接近十字架而做了手脚,它应该没有忠实原物,不过我不打算沿着这个方向走下去,因为没有足够证据,毕竟是200年前的琐碎的细节。

基本上,声称这个面包店属于基督徒的学者所依据的证据都仅仅是这一块浮雕,他们声称这上面描绘的是十字架,我相信,就算是今天的人看到这个图画,并被告知这是一个十字架,也会觉得哪里不对劲,禁不住要问一个问题,这个十字架的形状,为什么与所有其他代表基督教的十字架都不同,那就是下端呈喇叭状,越来越粗,末端是圆形的?更不用说,我在前文已经分析过十字架符号在基督教的使用历史,在公元1世纪根本不会有基督徒用十字架代表基督教,而且就算有,也更可能是T形十字架。再者,前文还分析了基督徒在这一时期属于被迫害的状态,至少被社会边缘化,这样的情况下,实在是难以相信有基督徒会将十字架符号作为商铺的招牌,昭告天下自己是基督徒。

不仅如此,这个建筑内部和周边与之相关的环境中提供了大量的信息可以用来推敲拥有者的宗教身份。这个建筑一侧是一个用于售卖面包的店面,这里面有绘有蛇的家庭神龛,虽然神龛的多数部分已经损毁,但是从庞贝的其他面包坊的情形来看,它是用来供奉当时罗马宗教女神Vesta的。厨房里还有两个相对完整的家庭神龛,周边绘有蛇的图案和供奉神像用的平台,还有油灯。灶台上还有一个红色阳具图像(这在当时的罗马并不稀奇,是用来保平安祈福的象征)和铭文,铭文含义大概是“繁荣/好运永驻在此”。另外,这个店面在入口处还供奉当时罗马宗教的四位门神:雅努斯(Janus,在罗马神化中守护道路和门框的神,也负责时间,开端与终结,英文中“一月”的名字源于它)、Ferculus、Limentius(泛指门神)和卡尔迪亚(Cardea,负责守护城门铰链的女神)。总而言之,这个面包店的主人显然崇拜着很多当时宗教的神祇,这种宗教后来被基督徒贬称成为异教(pagen)。

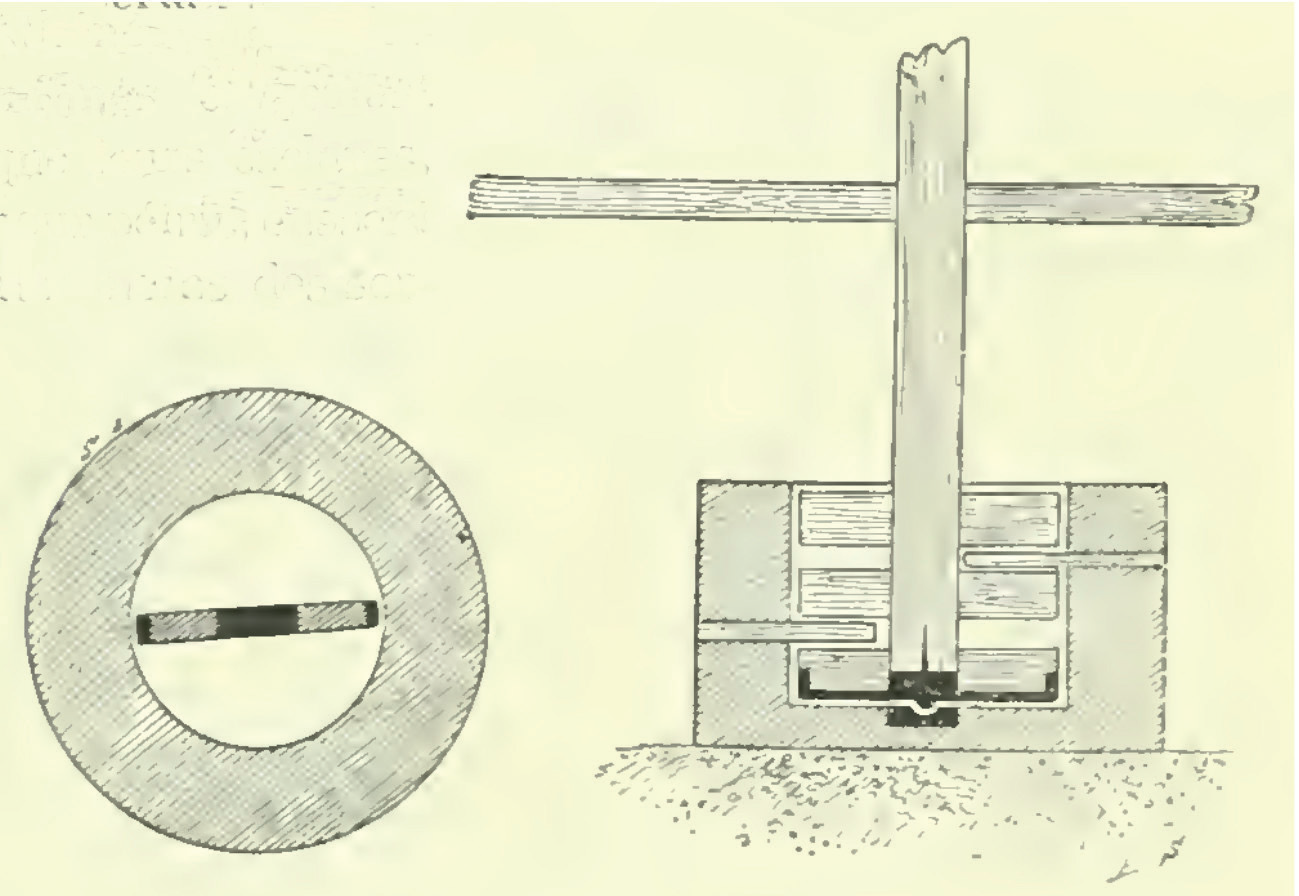

那么,这个浮雕描绘的东西到底是什么?幸运的是,我们有其他的文物做参考。第一个就是著名的面包师欧里萨切斯之墓(Tomb of Eurysaces the Baker),位于罗马城内,今天依然是著名旅游景点,介绍它的中文资料已经很多,我就不赘述了。虽然是一个释奴,欧里萨切斯的生前应该是积累了相当可观的财富,他为自己修建了一座宏伟的陵墓,上面有纪念碑,碑上有浮雕,描绘的场景都与他生前的工作相关,其中一幅描绘了一个用来和面的设备,由于破损,看不到全貌,但是可以辨认出它中间是一个可以转动的工具,并以某种方式由一头驴来推动。相应的浮雕如下:

这个陵墓的修建时间是公元前50到20年,与庞贝城的面包店属于同时代,而且这种和面的设备也在其他考古中被发现,它们都有一个十字形的工具在里面转动,至于动力来源,可能是奴隶,也可能是驴子。学者Maurice Besnier根据在庞贝的考古发掘,复原了这样一个设备的构造,见下图。

除了这个陵墓,在庞贝遗址中,也有另外一个被发掘的面包店,门口有一个用陶土烧制的牌匾(如下图示),上面画着一个类似的和面的设备,而且是由一只驴子来驱动,从图片中可以见到,其中间的工具也是一个十字形的东西。

如今学术界的共识是,马佐瓦见到的那个浮雕所描绘的其实应该是一种面包制作中会用到的处理面团的工具而已,不是基督教的十字架,而这个面包烘培坊,跟基督徒没有任何关系。

两百周年纪念屋墙壁上的十字形凹痕

1938年,在赫库兰尼姆的遗址中,意大利考古学家阿马德奥·马尤里(Amadeo Maiuri)在一面壁上见到了一个十字形的凹痕。它出现在一个别墅建筑(编号:V.15-16)中,这个建筑被称为“两百周年纪念屋”(Casa del Bicentenario),因为它在1938年被发现,而对赫库兰尼姆的发掘始于1738年。在两百周年纪念屋二楼的一个小房间里,墙体的表面是一层石膏,石膏的部分出现了这个十字形状的凹痕,看上去像是有一个十字架形状的物体曾经嵌在石膏墙体中。这个墙壁在大概2016年倒塌,后来经过修复。

下面这张照片是在1964年拍摄的,其中清楚显示了墙壁上留下了一个长方形的轮廓,这个轮廓比嵌入墙体中的类十字架物体应该更大。

另外一张贴近的照片则显示了十字架周围的钉孔,左右两侧各有三个应是钉子留下的孔。

在这个凹痕下方,有一个橱柜,橱柜前有一个小凳子,橱柜里有两盏简单的灯,一个圆柱形木罐的碎片,以及一个骨骰子,其六个面上有1到6的数字标记,这个木罐是用来掷骰子的赌博工具。

在1958年出版的论文《赫库兰尼姆——1927-1958年新发掘》中,马尤里认为墙壁上的凹痕是基督徒十字架留下的,橱柜被用来做祷告的祭坛,小凳子被用作祈祷凳,这是一个家庭祈祷室,这里当时住着一个基督徒家庭,并称他们是外来者,是这一地区的第一批皈依者,从事手工艺或商业。

隆格内克和许多前人也都认为墙上一定挂着一个基督教十字架。这个观点持续了很久,直到后来在伯斯科雷阿莱(Boscoreale)地区的一个别墅中有了新的发现。这个别墅也同样被当时的火山爆发所毁灭,在其中的一个临时厨房里,考古学家发现一个墙壁上的木架,如下图。

简单来说,如果把这个架子拆下来,它留在墙壁上的印痕的形状与赫库兰尼姆印痕的形状几乎完全相同。另外,再加上对于当时的历史背景的分析,1世纪庞贝的基督徒并没有发展出用十字架的形状来代表信仰的传统,马尤里和其他几个基督徒学者的观点逐渐退出了舞台。

结语

庞贝城的所有所谓的“与基督徒有关系”的考古发现中,除了基督徒涂鸦外,其实都与基督徒毫无关联,至于基督徒涂鸦,虽然确实与基督徒有关联,但它只是反应了当地人对于路过的基督徒的一种负面的看法。所以,关于这个话题的结论,客观的陈述应该是:没有证据证明当时在庞贝城已经有任何基督教组织。

不仅如此,我们还可以清楚地看到,过往出现的那些将“证据”无限夸大来论证基督教组织存在的学者,其中有些人的做法中带有明显的欺诈意图,这种欺骗行为的动机,应该是其宗教狂热。基督徒旅馆中庭西南墙壁上的另一个讽刺基督徒的涂鸦内容,用它来做这一篇文章的结束语再合适不过:

满口谎言的人们,却到处向真理致敬。

主要参考文献

Jensen, Robin. The Cross: History, Art, and Controversy. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 17 April 2017.

Mitchell, M. Margaret, and Young, M. Frances. The Cambridge History of Christianity: Volume 1, Origins to Constantine. New York, Cambridge University Press, 19 January 2006.

Winn, E. Robert. Christianity In The Roman Empire: Key Figures, Beliefs, and Practices of the Early Church (AD 100-300). Peabody, Massachusetts, Hendrickson Publishers Inc, 1 November 2018.

Harries, D. Jill. Law and Empire in Late Antiquity. Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 11 February 1999

Cook, G. John. “Alleged Christian Crosses in Herculaneum and Pompeii,” Vigiliae Christianae, Vol. 72, No. 1 (2018), pp. 1-20

Wayment, A. Thomas and Grey, J. Matthew. “Jesus Followers in Pompeii: The Christianos Graffito and “Hotel of the Christians” Reconsidered,” Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting. No. 2 (2015): pp. 102–146

Tuccinardi, Enrico. “Christian Horrors in Pompeii: A New Proposal for the Christianos Graffito,” Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting. No. 3 (2016): pp. 61–71

刘道广. 中国佛教百科全书. 雕塑卷. 上海, 上海古籍出版社, 2001 年 1 月.

Elliot, H. John. 1 Peter: A New Translation with Introduction and Commentary. New York, Anchor Bible Doubleday, April 17, 2001.

Judge, E. Adwin. “Judaism and the Rise of Christianity: A Roman Perspective,” Tyndale Bulletin 45. 45.2 (1994): pp. 355–368

Esler, F. Philip. Conflict and Identity in Romans: The Social Setting of Paul’s Letter. Minneapolis, Fortress Press, 7 November 2003.

Julius, Doug. Latin Made Simple. New York, Crown Publishing Group (NY), 1 January 2006

Smallwood, E. Mary. The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian : A Study in Political Relations. Brill Academic Publishers, 4 December 2014.

Robinson James. The Nag Hammadi library in English. New York, HarperOne, 21 November 1990.

Barnstone Willis. The Other Bible. San Francisco, HarperCollins Religious US, 25 November 2005.

Dodds R. Eric. Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 22 February 1991

Bockmuehl Markus. The Cambridge Companion to Jesus. Cambridge University Press, 26 October 2011.

MacCulloch, Diarmaid. Christianity: The First Three Thousand Years. New York, Penguin Books, 22 February 2011

Evans, A. Craig. The Routledge Encyclopedia of the Historical Jesus. New York and London, Routledge, 8 April 2010.